|

|

서울 떠돌이 생활 14년 만인 1970년 일본 가족에게 돌아가 망명생활로 접어든 필자는 번역일로 생계를 꾸리며 “미친듯이” 글을 쓰고 투고를 하기 시작했다. 71년 9월 아사히신문사 출판부에서 나온 필자의 첫 일본어 책 <어느 한국인의 감회>는 그 첫 결실이었다.

|

정경모-한강도 흐르고 다마가와도 흐르고 45

한국으로 돌아가 자리가 잡히는 길로 부르겠으니 잠시 동안만 기다리라고 아내에게 일러두고 집을 떠난 것이 1956년이 아니었소이까. 그로부터 14년이 지난 70년에 돌아와 보니 떠날 때 세 살이었던 큰아들 강헌은 이미 대학에 갈 준비를 해야 할 고등학생이었고, 2박3일 여행으로 오다가다 얻게 된 작은아들 아영도 벌써 열세 살이 되어 중학교 갈 소년으로 성장해 있었지만, 내가 너희들 아버지이고 어머니의 남편이라는 사실에 대해서 하나도 서먹서먹한 점은 없었소이다. 만일 바로 그때 돌아올 결심을 하지 않았더라면 아들 둘을 모두 잃었을지도 모를 아슬아슬한 고비였는데, 그때 상황으로 보아, 너희 아버지는 사정이 있어 잠시 집을 떠나 본국에 가 있을 뿐 일본 사람이 아니라 한국 사람이라는 것을 아내가 정성껏 가르친 덕분 아니었겠소이까. 노르웨이의 작곡가 그리그의 가곡 중에 ‘솔베이의 노래’라는 것이 있소이다. 집을 뛰쳐나가 제멋대로 떠돌아다니다가 나이도 들고 철이 들어서야 겨우 돌아오게 되는 어처구니없는 남편 페르귄트를 그리며, 일구월심 돌아오기를 기다리는 정숙한 아내 솔베이의 비가(悲歌)인데, 나야말로 무책임하기 이를 데 없는 페르귄트이고, 아내 지요코는 바로 그 비가의 주인공 솔베이였던 것이외다. ‘솔베이의 노래’는 지금도 곧잘 내가 흥얼거리며 부르는 노래이외다. ‘겨울도 가고 봄철도 지나네/ 여름은 가고 한 해가 또 저무네/ 언젠가는 돌아올 사랑하는 그대/ 뜨거운 맘으로 나는 기다렸네/ 아 아~.’ 어떤 일이 있더라도 다시는 가족들과 헤어져 사는 생활은 안 하겠다고 작심한 끝에 집으로 돌아는 왔으나 그렇다고 일본에 와서 무엇을 하겠다는 계획 같은 것이 있었던 것은 물론 아니오이다. 그러나 우선 일본 말글을 영문으로 옮기는 품삯벌이로 입에 풀칠을 하면서 속에서 끓어오르는 감회를 억누를 수가 없어 분주하게 글을 쓰기 시작하였소이다. 만일 한국에서 우리말로 썼다면 당장 붙들려 들어갈 내용의 글이니까 물론 일본말인데, 그렇다고 그 당시 누구 하나 출판사나 언론계에 아는 사람이 있었던 것도 아니고, 어디에다 발표한다는 전망이나 가능성이 있어서 한 노릇도 아니었소이다. 무턱대고 글을 썼다면 그것은 광인이나 하는 짓이겠는데, 아마 그런 것을 ‘보이지 않는 손’이라고나 할까. 속에 있는 것을 글로나마 토해내지 않고서는 견딜 수 없는 충동이 나를 등 뒤에서 떠미는 듯한 심경이었소이다. 그러면서 문득 <재팬 타임스> 독자 기고란에 쓴 투고가 상당한 반응을 일으켰던 20년 전의 일이 기억나 이번에는 <아사히신문> 독자투고란 ‘고에’(聲)에다 대고 마치 속사포를 쏘듯이 연속적으로 글을 써 보냈소이다. 그중에는 71년 5월 18일치 지면에 나온 다음과 같은 것도 있었소이다. ‘역사의 수레바퀴는 지금도 커다랗게 움직이고 있으며, 한국 정부의 의도가 무엇이든 조만간 있을 남북 정부 차원의 접촉은 아무도 막을 수 없을 것이다. 민족애의 회복을 위한 남북 민중들의 노력에 대해 일본은 이해와 공감을 가져 주기를 바란다.’ 느닷없이 이런 글을 써 보내는 한국인이 도대체 누구일까, 신문사도 의아스러웠던지 어느날 ‘고에’ 난을 담당하고 있는 기자 도노 고이치라는 분한테서 전화가 걸려 왔소이다. 한번 만나보고 싶다고 말이외다.

|

|

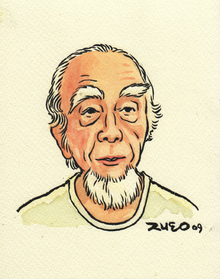

정경모 재일 통일운동가

|

기사공유하기