|

|

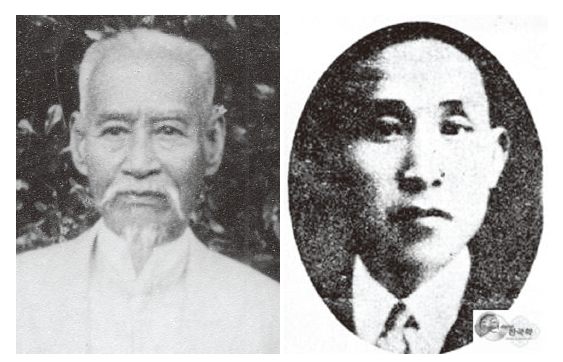

1919년 10월 중국 상하이 망명 직후의 동농 김가진(왼쪽). 조선민족대동단 총재로서 그가 작성해 보낸 ‘독립선언서’를 서울로 전한 나창헌(오른쪽). 3·1운동 당시 학생 대표였던 나창헌은 그해 11·28 대동단 만세사건으로 복역하고 나온 뒤 국외에서 항일무장투쟁을 했다.

|

김자동-임정의 품 안에서 6

할아버지 동농은 한말 명필 중의 한 분으로 알려져 있기도 하지만 시문에도 능했다. 상하이로 망명 도중에 쓴 시 한 편이 있다. 이 시는 대한민국 1년(1919) 11월4일 임시정부 기관지인 <독립신문>에 할아버지의 상하이 도착 기사와 함께 실려 있다. ‘나라는 깨지고 임금은 망하고 사직은 기울어졌어도/ 부끄러움 안고 죽음을 참으며 여태껏 살아왔노라/ 늙은 몸 아직도 하늘 꿰뚫는 뜻을 품고 있나니/ 단숨에 솟아올라 만리길 날아간다/ 민국의 존망이 달려 있으니 어찌 내 몸을 돌보리/ 천라지망 속에서 귀신처럼 빠져나왔노라/ 찢긴 갓에 누더기 입은 삼등차칸의 길손이/ 옛 대신 출신인 줄 누가 알아차렸을까’ 1919년은 항일독립투쟁에 있어 가장 중요한 1년이었다. 그래 3월1일의 독립선언에 대해서는 모두 알고 있으나, 세 번의 독립선언이 더 있었던 사실은 잘 모르는 사람도 많다. 첫번째는 2월 초의 무오독립선언이다. 1919년 2월 초가 음력으로는 아직 무오년이었으므로 3·1 선언을 ‘기미독립선언’이라고 하듯이 ‘무오독립선언’이라고 일컫게 된 것이다. 불과 1주일 뒤인 2월8일에는 일본 도쿄의 학생 대표들이 도쿄 와이엠시에이(YMCA) 강당에서 두번째로 ‘2·8 독립선언’을 선포했다. 이 선언을 계획하면서 유학생들은 자신들의 선언에 뒤이은 국내에서의 선언문 발표와 이에 따른 전국적 시위 가능성을 타진하고자 대표를 서울에 파견하였다. 유학생 대표는 정노식 등과 만나 그런 뜻을 전달하였으며, 정노식으로부터 도쿄 활동의 자금까지 지원받고 떠났다는 기록이 남아 있다. 2·8 독립선언과 3·1 선언 사이의 이런 연관은 흔히 간과되고 있다. 그리고 마지막 세번째로 그해 11월28일 서울 안국동 네거리에서 있었던 대동단의 독립선언 선포가 있었는데, 이 사건은 독립운동 자료집에서나 찾아볼 수 있을 정도로 안타깝게도 일반인의 기억에서 사라진 상태이다. 대동단에서는 창립 초기부터 약화되어 가는 거국적 시위가 계속되도록 하기 위해 유인물을 돌리는 등의 활동을 했다. 3·1 선언에 이은 시위들이 완전히 진압된 뒤에도 새로 불을 지피자는 논의가 계속되었고, 그러던 중 할아버지와 의친왕의 망명 계획이 구체화되면서 망명 성공 직후 개천절에 맞추어 거사하기로 계획을 세웠다. 그때는 개천절을 음력으로 지냈으므로 양력으로는 그해 11월24일로 정해졌으나, 조금 연기되어 4일 뒤인 28일 거사를 하기로 한 것이다. 할아버지와 동행했던 임정의 연통제 요원 이종욱은 대동단원 나창헌과 함께 의친왕의 망명을 돕기 위해 곧바로 다시 귀국했는데, 그때 나창헌이 할아버지가 기초한 ‘독립선언서’를 갖고 귀국한 것으로 일제의 심문조서에 남아 있다. 이 선언에는 할아버지와 의친왕을 비롯한 각계 인사 33명의 서명이 있다.

|

|

김자동 대한민국임시정부 기념사업회장

|

기사공유하기