|

|

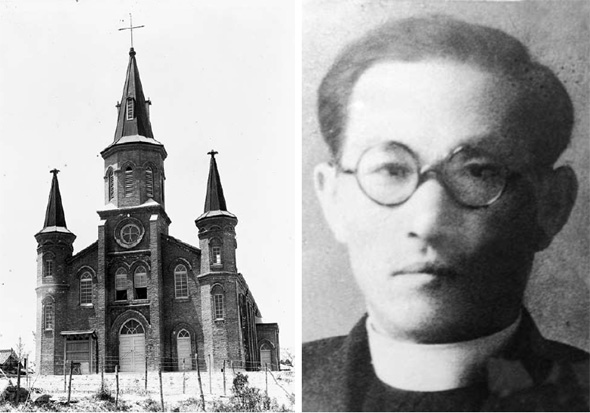

필자가 1950년 무렵 외할아버지 손을 잡고 따라다녔던 이리 본당(왼쪽 사진·현 익산 창인동성당)의 한국전쟁 이후 전경. 당시 필자에게 신부가 되라고 권했던 이기순(오른쪽) 신부가 재임 때 건립했다. 창인동성당 제공

|

문정현-길 위의 신부 3

아버지 어머니는 새벽에 일어나서 해가 질 때까지 손을 쉬시는 법이 없이 농사일을 하시면서도 공소 일에 발을 벗고 나섰다. 아버지는 어머니와 함께 어렵게 장만한 집마저도 황등공소가 본당으로 승격되면 터가 더 필요할 거라면서 성당에 내놓으셨다. 아버지는 친척들한테 신앙적으로나 생활면에서 도덕적으로 귀감이 되는 사람이었다. 나는 그 고지식하고 경우가 바른 아버지의 성격을 많이 닮은 편이다. 다행히 어머니는 포용력과 친화력이 있는 분이었다. 우리 집은 아랫방 윗방 둘뿐이었는데 그마저 공소로 쓰니 늘 방마다 사람이 꽉 차 있었다. 어머니는 사람들이 모이면 무엇이든지 해서 먹일 만큼 인정이 많고 부지런했다. 그래서 동네 사람들이나 신부님들도 모두 어머니를 좋아했고 대녀도 많았다. 항상 바쁘신 두 분이었지만 우리는 아버지 어머니의 부재를 느낀 적이 없었다. 아무리 바빠도 늘 밭과 공소, 마을을 떠나신 적이 없고 잠도 반드시 집에서 주무셨다. 부모님이 가장 멀리 가신 곳은 익산 읍내였다. 부모님과 더불어 어린 시절 내게 큰 영향을 주신 분은 친할머니와 외조부모님이다. 우리 형제들은 일찍 돌아가신 할아버지 대신 할머니의 사랑을 듬뿍 받고 자랐다. 할머니는 형은 장손이라고 예뻐했고, 둘째인 내가 태어났을 때는 또 아들 손자가 생겼다고 좋아하시고, 셋째는 딸이라고 예뻐하시고, 그다음에 넷째가 또 아들이라고 좋아하시는 분이었다. 할머니는 그 손자들을 다 업어서 키우셨다. 나는 할머니의 사랑에 취해 살았다. 초등학교 2학년 때 할머니가 돌아가셨는데, 부모님은 그때의 일을 두고두고 말씀하셨다. “그때 네가 할머니 관을 잡고 늘어져 우는 바람에 관 뚜껑을 닫을 수가 없어서 온 마을 사람이 다 울었어.” 할머니가 떠난 빈자리는 외할아버지가 채워주셨다. 외할아버지는 나를 무릎에 앉힌 채 <경향잡지>의 ‘순교전’과 <성서직해>를 독경하셨다. 때로는 울음 섞인 목소리로 읽기도 하셨다. 그러면 나는 외할아버지 수염을 잡아당기면서 왜 우냐고 물었다. 외할아버지 무릎에 앉아 귀동냥으로 들었던 그 순교자들의 이야기가 내 안에 깊이 새겨졌다. 외할아버지는 주일이 되면 황등에서 익산(당시 이리) 시내까지 8㎞가 되는 길을 걸어서 미사를 다녔는데 나도 늘 따라다녔다. 외할아버지는 새벽 6시에 아침식사도 안 하신 채 집을 나서서 이십리 길을 걸어 아침미사를 드린 뒤 끝나자마자 되돌아서 집으로 오셨다. 나 역시 똑같이 아침을 거르고 점심때까지 지냈지만 배가 고픈 줄 몰랐다. 그때는 미사 때 영성체를 하면 배가 안 고픈 거라고 생각했다. 10살 무렵이었다. 우리 공소가 속해 있던 익산본당(이리본당·지금의 창인동성당)의 이기순(도미니코) 신부님께 고백성사하려고 줄을 서 있었다. 그런데 내 차례가 와서 막 들어서려는데 안에서 “그만”이란 소리가 들렸다. 잠시 담배를 피우시려던 신부님은 나를 보시더니 다시 앉아 할 말이 있다는 듯 내 세례명을 부르셨다. “바르톨로메오, 이리와 봐라. 너 신부님 안 될래? 너 신학교 가라” 하셨다. 어리둥절했지만 그 말이 내 머릿속에 탁 박혔다. 집에 와서 어머니한테 말했다. “엄마, 본당 신부님이 고백성사 들으시고 나보고 신학교 가라고 하셨어.” 그러자 어머니는 대뜸 반색을 하셨다. “우리 집에 신부님이 생기면 영광이지.” 나는 그때부터 신학교에 가야겠다고 마음을 먹었다.

|

|

문정현 신부

|

기사공유하기