|

|

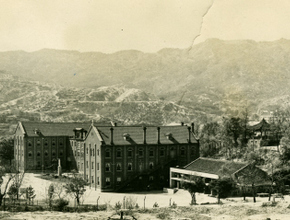

서울 혜화동에 있는 가톨릭대학교 성신교정(신학부)의 1950년대 전경. 일제 때 폐교됐다 해방 뒤 경성 천주공교신학교로 다시 문을 열었다. 필자가 입학한 55년 당시에는 성신대학(소신학교·대신학교)으로 불리다 59년 가톨릭대학으로 바뀌었다.

|

문정현-길 위의 신부 5

6·25 전쟁통에도 부모님은 기도를 멈추지 않았다. 기도 소리가 밖으로 나가지 않게 이불을 뒤집어쓰고 아침저녁기도, 묵주기도, 영혼을 위한 기도, 가족성화를 위한 기도…기도란 기도는 다 했다. 하루는 아버지가 형과 나를 앉혀 놓고 물었다. “공산주의자들은 천주교를 싫어하는데 만약 천주교 다니냐고 물으면 어떻게 할래?” 내가 대뜸 “다닌다고 할 거예요”라고 답하자 다시 물었다. “천주교를 다닌다고 하면 죽일지도 모르는데 그래도 할래?” 나는 또 말했다. “죽인다고 해도 할 거예요. 유대철 베드로처럼 순교자가 되죠.” 외할아버지가 읽어주던 순교 사화에서 많이 들었던 위인이었다. 내 대답에 아버지는 장하다는 듯이 고개를 끄덕이셨지만 얼굴에는 걱정과 슬픔이 가득해 보였다. 아버지는 대한청년회 황등면 단장을 지냈고 천주교 신자이기 때문에 혹시라도 인민군들한테 해코지를 당할까봐 걱정이 많으셨다. 다행히 아버지가 이웃 사람들을 도우며 착하고 부지런하게 사는 걸 봐서 그런지 좌익 사람들도 아버지를 건드리지 않았다. 52년 황등초교를 졸업하자마자 나는 서울의 소신학교(당시 6년제로 중등과정은 소신학교, 고등과정은 대신학교라 했다)로 진학하고 싶었지만 전쟁중이라 신학교가 경남 밀양에 내려가 있어 갈 수가 없었다. 하는 수 없이 이리 동중에 입학해 황등에서 이리까지 기차통학을 했다. 당시 이리역은 군산선·전라선·호남선을 비롯해 기차 노선 네 개가 닿는 곳이었다. 그래서 역에는 아침마다 교복 입은 학생으로 꽉 찼다. 학생들끼리 기차역에 모여 노는 일도 많았다. 중학교 2학년 때 같이 통학을 하던 한 여학생을 짝사랑하게 됐다. 내내 혼자서 몰래 훔쳐보다가 딱 한번 용기를 내서 공책을 빌려 달라며 말을 붙여봤는데 그만 거절을 당했다. 그것이 다였다. 이후로는 그 여학생을 다시 본 적이 없지만 내내 생각은 났다. 그런데 40년 뒤 우연히 다시 만났다. 1994년 미국 뉴욕주 메리놀신학교 대학원에 공부하러 갔을 때였다. 내가 <미주 한국일보>에 기고한 ‘김일성 주석 사망’ 관련 글이 화제가 됐는데, 황등초교 동기동창인 그 여학생의 오빠 부부가 그걸 보고 신학교로 찾아온 것이다. 그 뒤 그 가족들이 모이는 자리에 초대를 받아 갔더니 바로 그 여학생이 와 있었다. 이민을 와 워싱턴 쪽에서 살고 있다고 했다. 내가 농담처럼 “내가 중학교 때부터 네 뒤를 졸졸 따라다녔어. 그땐 내 눈에 너만 보였어”라고 말했더니 그 친구는 “아휴~, 신부님 큰일 날 뻔했네요” 하며 웃었다. 내가 “어릴 때 모습 그대로구나” 했더니 “신부님 자랑스럽습니다”라고 말했다. 그때 얼핏 ‘이 친구가 내게 여성으로 남아 있었구나’ 하는 생각이 들었다. 그러나 그 만남이 마지막이었다. 54년 이리 동중을 졸업할 무렵 전주교구청에서 신학교 시험을 보았다. 서울 혜화동, 지금의 동성 중·고등학교 뒤편에 소신학교(중·고등 과정)와 대신학교(성신대학·현 가톨릭대학)가 있었다. 14명 중에 4명이 뽑혔다. 내가 기대대로 합격을 하자 외조부모님과 부모님은 곧 내게 존대를 하셨다. 나야 쑥스럽고 몸 둘 바를 몰랐지만 그분들은 내가 성직자가 되는 것을 집안의 영광이자 기쁨으로 여겼다.55년 이른 봄, 나는 소신학교 입학을 위해 난생처음 서울행 기차에 몸을 실었다. 객차에는 워낙 사람이 많아 석탄차로 옮겨갔다. 중학교 내내 기차통학을 한 깜냥이었다. 그런데 석탄차에는 사람이 없는 대신 지붕이 없어 엄청 추웠다. 그래서 이불보따리를 풀어서 덮었는데 기차가 터널에 들어가면 석탄먼지를 옴팡 뒤집어써야 했다. 그렇게 서울역에 도착을 하고 보니 온몸이며 이불과 보따리까지 석탄범벅이었다. 학교까지 가는 길을 몰라 막막해하고 있는데, 마침 함께 시험을 봤던 이수현과 그 어머니를 만나 승용차를 얻어탈 수 있었다. 전주 전동성당 출신인 이수현은 그때부터 지금까지 가장 막역한 친구다.

|

|

문정현 신부

|

기사공유하기