|

|

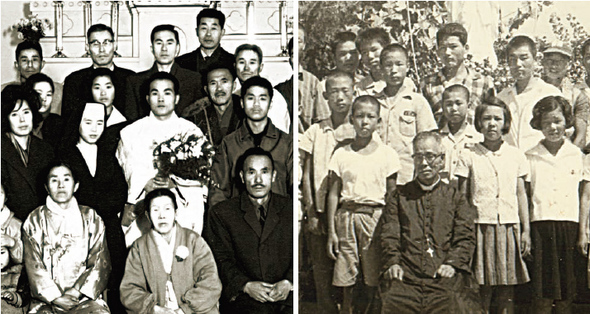

1966년 12월16일 전주 중앙성당에서 필자의 사제서품을 기념한 가족사진. 앞줄 왼쪽부터 어머니·외할머니·아버지, 가운뎃줄 여동생 현옥(수녀)·필자·규현(당시 신학생), 뒷줄 가운데 대현(큰형). 65년 필자가 부제로 있던 이리 황등성당에서 김후상(가운데) 신부가 영세식을 마친 신자들과 함께했다.

|

문정현-길 위의 신부 7

1966년 12월16일, 전주 중앙성당에서 한공렬 주교의 주례로 서품을 받았다. 영원히 사제로서 살고, 사제로서 죽고, 이웃을 위하여 내 몸을 바치겠다는 결단을 하는 순간이었다. 서품 예절 중에 바닥에 온몸을 완전히 엎드리는 부복기도는 나 자신을 낮추어 하느님께 나를 온전히 봉헌하는 의미다. 내가 사제서품을 받을 때 선택한 성서 구절은 ‘주의 제단에 돌아가리라’였다. ‘시편’의 한 구절인데 온전한 자기봉헌을 말한다. 하느님에게서 왔으니 돌아갈 때까지 열심히 살겠다는 뜻이었다. 사제로서 첫 미사는 바로 다음날 고향 본당인 이리의 황등성당에서 올렸다. 그때 황등본당의 신부는 김후상 바오로 신부였다. 김후상 신부님은 내가 지금까지도 영정을 모시고 있는 존경스러운 분이다. 김 신부님은 기도생활에 빈틈이 없고 몸소 노동을 실천하는 분이어서 누가 봐도 성인과 같은 훌륭한 사제였다. 3000평쯤 되는 황등성당에 텃밭을 일궈 손수 농사를 지었다. 또 병자들과 가난한 이들에게 연민이 깊어 늘 기도할 대상을 찾아내셨고 도움을 주셨다. 그 시절에는 미국 천주교에서 보내오는 구호물자가 많아 ‘가톨릭 구제회’를 통해 전국의 각 성당에 나누어주었다. 성당을 통해 그 지역의 가난한 사람들에게 나눠주기 위해서였다. 그런데 가난했던 성당들은 그 구호물자를 판 돈으로 성당 건물을 짓거나 본당을 운영하는 데 보탰다. 그것은 불법이었다. 그래서 성직자들이 경찰의 조사를 받는 일도 일어났다. 부끄러운 일이었다. 하지만 김 신부님은 가톨릭 구제회에서 들어오는 물자는 오로지 가난한 이들을 위해서 썼다. 한국전쟁 때도 전주교구의 성지인 나바위성당 주임신부로 잠시 피신을 했다가 다시 본당으로 와서 전쟁 기간 내내 미사를 봉헌했다. 인민군이 점령한 중에 미사를 드린다는 것은 순교를 각오한 행동이었다. 대신학교 생활 내내 나는 그분 밑에서 사제의 길을 보고 배웠다. 그 배움이 내 사제의 길에 훌륭한 밑거름이자 생활의 등불이었다. 나보다 10살 아래 동생인 문규현도 60년대 중반 김 신부님 밑에서 신학교 생활을 시작했다. 그런데 김 신부님의 후임으로 온 본당 신부가 규현을 달가워하지 않자 부모님은 72년 오로지 아들이 신부가 될 수 있게 하기 위해 모든 것을 정리해 이리에서 전주 중앙성당으로 교적을 옮겼다. 김 신부님은 나중에 내가 시국사건에 연루돼 구속되거나 연행될 때마다 기도를 해주었고 찾아뵐 때마다 눈물을 흘리며 맞아주었다. 본인이 특별히 사회참여 활동을 한 것은 아니지만 교회의 역사성을 중요하게 생각한 분이었기 때문에 나의 행동을 순교와 연결해 이해하고 격려해주었다. 말년에 나와 규현은 번갈아가며 신부님의 병상을 지키며 임종을 지켜볼 수 있었다. 지금도 전주교구에서 시국미사를 드릴 때면 백발의 노신부가 지팡이를 짚고 성당으로 오던 모습이 선하다. 사제서품을 받은 뒤 첫 부임지는 전주 전동성당이었다. 66년부터 68년까지 2년간 있었다. 전동성당은 한국 교회 최초의 순교자들인 윤지충(바오로·1759~91)·권상연(야고보·1751~91)이 순교한 자리에 세워진 건물이다.

|

|

문정현 신부

|

기사공유하기