|

|

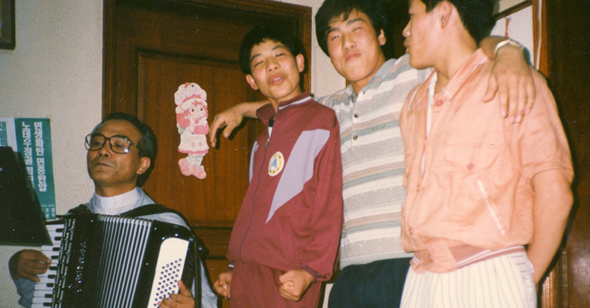

1990년 전북 익산의 창인동성당 주임신부인 필자가 사제관 옆에 있는 노동자의 집에서 아코디언으로 노동가요를 연주하며 친교를 나누고 있다. 노동자의 정서를 이해하고 함께 어우러지고자 배우기 시작한 아코디언 솜씨는 내내 큰 도움이 되었다.

|

문정현-길 위의 신부 42

1988년부터 4년간 이리(지금의 익산) 창인동성당 시절, ‘노동자의 집’ 지도신부는 지도자가 아니라 노동자의 협력자여야 한다는 것을 깨달았다. 그때까지도 사목이란 사제가 앞장서서 지도력을 발휘해 신자들을 이끄는 것이라는 생각을 하고 있었다. 게다가 “나는 그래도 정의구현사제단 활동을 하며 농민이나 노동자 편에 서 있는 신부다”라는 자부심과 고집이 있어서 노동자들이 내 말을 안 듣는다 싶으면 화부터 났다. 그러나 점점 노동자의 삶에서 터득한 지혜가 노동운동의 바탕이라는 것을 알게 되었다. 운동의 방향이나 방법을 정할 때 노동자들이 현장과 거리에서 싸우며 얻어낸 경험을 토대로 논의하고 결정하는 민주적인 토론 방식을 배우게 되었다. 92년 초 내가 창인동성당을 떠난 뒤 노동자의 집 지도신부가 몇 차례 바뀌었다. 나는 후배 신부들에게 사목자의 몫은 무조건 가르치고 끌어가는 것이 아니라 실무자들이 어떤 방식으로 행동을 결정하고 어떤 방법으로 계획을 설립하는지를 지켜보면서 그것이 정말로 민주적인 절차에 의해 결정이 되었다면 기꺼이 동참해야 한다고 말했다. ‘노동자의 집’을 통해 사제로서의 기득권이 모든 걸 다 할 수는 없다는 것도 실감했다. 장계성당에서도 가톨릭농민회 활동을 하며 민중들과 함께했지만 그때만 해도 내 임무는 사목자로서 농민들을 이끌고 농민회를 조직하는 데 앞장서는 거였다. 또 장계성당에서 만난 농민들은 거의 다 신자들이었기 때문에 소통하기가 훨씬 수월했다. 그러나 ‘노동자의 집’에서 만나는 사람들은 가진 거라고는 몸뚱이밖에 없는 젊은이들이 대부분이었고 가톨릭 신자도 아니었다. 그들은 ‘운동권 신부’로 소문난 나조차도 별로 신뢰하지 않았다. 오히려 처음에는 나를 백안시하고 거리를 두는 젊은이들 때문에 기분이 나빴고 모욕감도 느꼈다. 그러나 노동자들과 함께하면서 그들을 이해하게 되고 노동자들 속에 동화되도록 노력했다. 그때 내가 할 수 있는 일이란 노동자들이 거리에서 시위를 할 때 방패막이가 되어 경찰과 맞서는 것 정도였다. 노동자들은 그런 내 모습을 보며 “아, 저 사람은 우리 편이다. 최소한 양다리를 걸치는 사람은 아니다”라고 인정해주었다. 노동자들과 노조를 조직하고 시위를 하는 과정에 함께하게 되자 사목을 하는 방향이나 성당 운영 방법도 바뀌었다. 사목위원들의 용기나 의욕을 꺾기보다는 그들의 말에 귀를 기울이고 여러 사람이 충분히 논의하게 한 뒤, 거기서 도출된 결론을 가지고 본당을 이끌어 가려고 노력했다. 작은 일에도 토론을 하고 문건을 만들어 공유하다 보니 사목회 임원들이 자연스럽게 하나가 되어 갔다. 언제부턴가 성당마다 내가 부임하면 술렁술렁했다. “데모하는 신부다. 무서운 신부다”라는 편견 속에서 본당 생활을 시작해야 했다. 창인동성당도 마찬가지였다. 사제관 바로 아래에 노동자의 집이 있어 노동자들이 중심인 것처럼 보였지만 성당을 움직이는 사목회 임원들 중에는 기업의 관리직, 중소기업 대표를 비롯한 중산층도 적지 않았다. 그들은 내가 노동자의 편이라는 걸 잘 알았다. 그래서 사목회 때나 개인적으로 만났을 때 노동자의 얘기를 꺼내는 것을 상당히 조심스러워했다. 성당 주임신부면서 늘 노동자의 편만 드는 내가 못마땅했겠지만 노골적으로 드러내지는 못했다. 그래도 어쩌다 식사라도 같이 할 때면 그들은 무심코 노동자들을 배우지 못하고 버르장머리 없는 사람들이라고 했다.

|

|

문정현 신부

|

기사공유하기