|

|

1990년 3월 처음으로 열린 역사문제연구소의 기금 마련 시화전에서는 신학철·홍성담 화백 등 당대 민중문화예술가들이 대거 참여했다. 그 무렵 국가보안법 위반 논란을 빚었던 신학철씨의 대형 걸개그림 <모내기>.

|

이이화-민중사 헤쳐온 야인 54

1990년대 들어 역사문제연구소는 새로운 전기를 맞이했다. 전두환 정권이 ‘깡패집단’이었다면 노태우 정권은 ‘사기집단’이라 표현할 수 있었다. 하지만 ‘사기집단’이 일단 주먹을 자주 휘두르지 않고 말로 어르기 일쑤니 상대하기는 조금 편한 셈이었다. 그래서 역문연은 노 정권 아래에서 조금 숨을 쉴 수 있었다. 역문연은 필동에 자체 건물을 마련한 뒤 새로운 모색을 하고 방향을 찾으려 했다. 먼저 ‘연구기금을 마련하는 서화전’을 기획했다. 그동안 대중 활동을 펴오면서 전문적 연구 인력을 확보해야 한다는 필요성이 제기됐고, 그러자면 기금이 필요했기 때문이다. 또 동학농민전쟁 100돌 기념사업을 위해서도 기금이 필요했다. 그래서 ‘서화전’을 여는 방법을 찾았다. 박원순 변호사에게 계속 기대기에는 너무 부담이 컸고 이사들 회비만 바라볼 수도 없었다. 마침 박 변호사는 휴식기간으로 영국 유학 준비를 하고 있었다. 당시 민주항쟁의 열기를 타고 운동단체나 학술단체에서 너도나도 기금 마련을 위한 서화전을 벌이고 있어서 ‘남획현상’이 일어나고 있었다. 또 작품을 희사하는 마음으로 사주는 사람이 늘 사주는 꼴이었고 작품도 늘 내는 작가들이 단골로 내주는 모양새였다. 이들 단체에는 말할 나위도 없이 정부가 보조금을 줄 턱이 없었다. 그러나저러나 마더 데레사 수녀도 ‘기금 마련이 절반의 성공’이라고 말하지 않았는가? 그렇게 해서 89년 초부터 준비해온 서화전을 90년 3월 마침내 열었다. 준비는 이 방면에 남다른 능력을 인정받고 있던 유홍준 교수가 맡았고 실무는 윤해동·김경대(현재 판사)가 맡아 진행했다. 나는 부소장으로 총괄을 담당했다. 윤해동은 훗날 “이이화·서중석·유홍준 등 세 사람이 많은 기여를 했다”(역문연 회보 13호)고 기록했다.

|

|

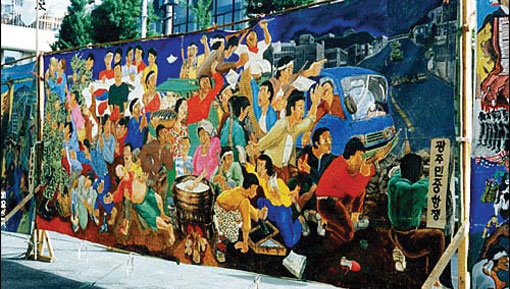

역시 이적표현물 제작을 이유로 구속당한 홍성담씨의 <민족해방운동사> 연작 중 ‘광주민중항쟁도’

|

|

|

이이화 역사학자

|

이이화 역사학자 ※ ‘길을 찾아서’ 50회(12월21일치)에서 ‘내가 서울대 규장각에서 일할 때 강창일 교수는 서울대 사학과 대학원에서 박사과정을 밟으면서 아세아문화사에서 한국사 자료 정리를 맡고 있었다’는 내용은, ‘강창일 의원은 당시 1974년 민청학련 사건으로 서울대에서 제적당한 상태로, 75년 형집행정지로 풀려난 뒤 아세아문화사에서 편집부장을 맡고 있었다’로 바로잡습니다.

기사공유하기