등록 : 2017.05.28 16:25

수정 : 2017.05.28 19:09

|

|

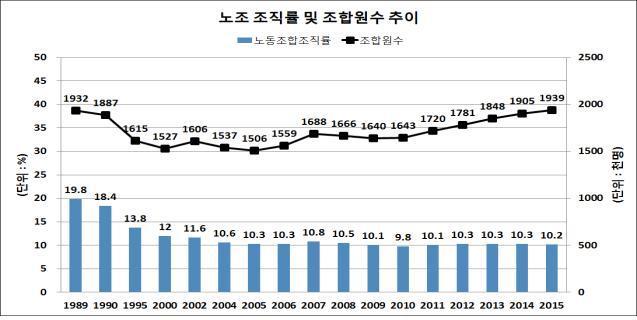

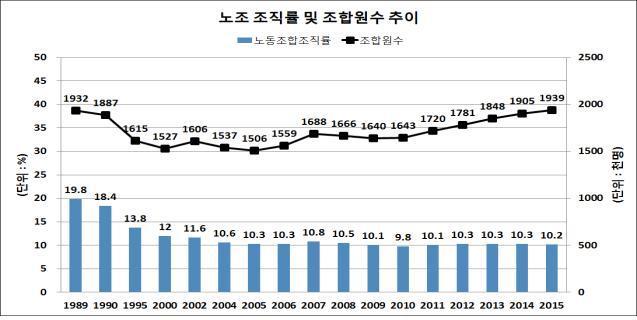

자료: 고용노동부

|

|

|

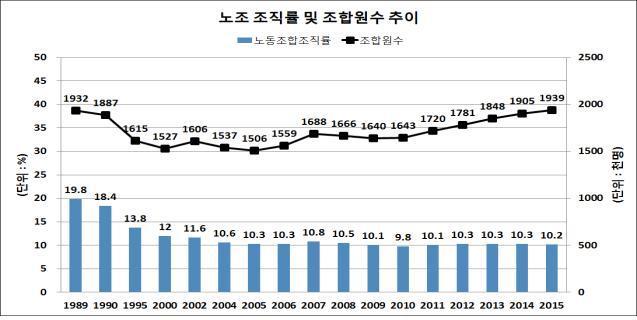

자료: 고용노동부

|

복지국가는 자본주의의 산물이다. 대량실업 등 ‘시장의 실패’가 불러일으킨 각종 사회문제를 수정 혹은 해결하기 위한 노력의 하나로 성립했다. 자본주의 시장 탈락자들에 대한 최소한의 소득 보장과 사회적 보호를 위해 권력, 즉 법과 제도 및 행정을 의도적으로 사용하는 나라가 복지국가다.

복지국가는 또한 민주주의의 산물이기도 하다. 특히 노동자계급의 목소리가 조직적으로 반영된 ‘노동 있는 민주주의’의 산물이다. 스웨덴 등 선진 복지국가들이 획기적인 복지 발전을 이룬 시기는 대체로 노동조합과 친노동·친복지 정당의 힘이 셀 때와 일치한다.

이런 시각에서 복지국가의 발전을 설명하는 이론이 이른바 ‘권력자원론’이다. 주창자인 발테르 코르피는 권력자원을 두고 “한 사회 내에서 어떤 행위자(집단)가 다른 행위자를 보상하거나 처벌할 수 있는 능력을 제공하는 원천들”로 정의한다. 예컨대, 자본가 등 자산계급의 권력자원이 생산수단이라면, 노동 등 비자산계급의 권력자원은 민주주의 제도를 이용한 조직화다. 노동의 권력자원은 구체적으로 노조의 조직률과 중앙집중성, 친노동·친복지 정당의 의석수와 집권 기간을 가리킨다.

지난 26일 서울 중앙대에서 열린 한국사회정책학회 학술대회에서 김영순 서울과학기술대 교수는 기획주제 발표를 통해 “새 정부와 집권여당은 무엇보다도 장기적인 권력자원의 강화와 친복지동맹(노동운동, 시민운동, 각종 생존권운동, 풀뿌리운동 등의 연합)의 구성이라는 중장기적 과제를 염두에 두면서 복지문제 해결에 나서야 한다”고 강조했다. 노동의 권력자원이 약하고 친복지동맹도 견고하지 않은 상태에선 궁극적으로 이 나라를 좋은 복지국가로 이끌 수 없다는 진단이다. 이는 ‘1987년 민주화 이후 30년’이 보여준 역사적 교훈이기도 하다.

이창곤 한겨레경제사회연구원장 겸 논설위원

goni@hani.co.kr

광고

기사공유하기