등록 : 2018.01.15 17:57

수정 : 2018.01.15 20:30

|

|

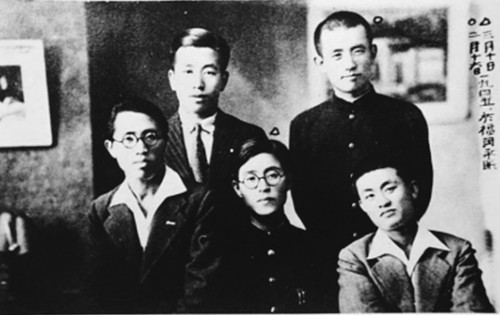

오른쪽 위가 시인 윤동주.

|

지난달 30일로 탄생 100돌을 맞은 윤동주(1917~1945)는 <하늘과 바람과 별과 시>에 나오는 시들을 20대 초반의 몇 년 사이에 썼다. 섬세한 감성에서 우러난 그의 시들은 한국인이 애송하는 시들 가운데 일부를 이룬다. 윤동주는 연희전문 시절에 서구 시인 프랑시스 잠과 라이너 마리아 릴케를 탐독했고 그 시인들의 이름이 들어간 시를 쓰기도 했다. <별 헤는 밤>이 그런 시다. “어머님, 나는 별 하나에 아름다운 말 한마디씩 불러봅니다. 소학교 때 책상을 같이했던 아이들의 이름과, 패, 경, 옥 이런 이국 소녀들의 이름과 벌써 애기 어머니 된 계집애들의 이름과, (…) 프랑시스 잠, 라이너 마리아 릴케, 이런 시인의 이름을 불러봅니다.”

“너무나 멀리 있는” 시인들과 소녀들을 불러들이는 이 시는 릴케의 소설 <말테의 수기>의 한 구절을 떠올리게 한다. <말테의 수기>에는 이런 구절이 있다. “내가 읽고 있는 시인은 다른 사람이다. 파리에 살고 있지 않은 아주 다른 사람이다. 산속의 조용한 집에서 살고 있는 사람이다. 그의 시는 마치 투명한 공기 속에서 울리는 종소리 같다.” 릴케가 닮고 싶어 한 그 시인이 프랑시스 잠이다. 소설은 이렇게 이어진다. “그는 소녀들의 이름을 소리 내어 부른다. 그는 (…) 나직한 그들의 이름과 친구들의 결혼 후의 이름, 그 속에 벌써 조금은 운명과 약간의 실망과 죽음이 함께 울리는 그런 이름들을 부른다.” 어쩌면 윤동주의 시상은 이 구절들 사이에서 튀어나왔으리라.

문학비평가 해럴드 블룸은 좋은 시는 선배 시인들의 영향에 대한 불안 속에서 탄생한다고 말한다. 윤동주의 시에서 그런 불안은 두드러져 보이지 않는다. 윤동주의 시에 고유한 울림을 주는 것이 있다면, 나라 없는 현실의 압박 속에서 자아가 느끼는 불안이다. “고향에 돌아온 날 밤에/ 내 백골이 따라와 한방에 누웠다”로 시작하는 <또 다른 고향> 같은 시에 그런 불안이 어른거린다.

고명섭 논설위원

michael@hani.co.kr

광고

기사공유하기