등록 : 2018.11.19 17:44

수정 : 2018.11.19 19:17

|

|

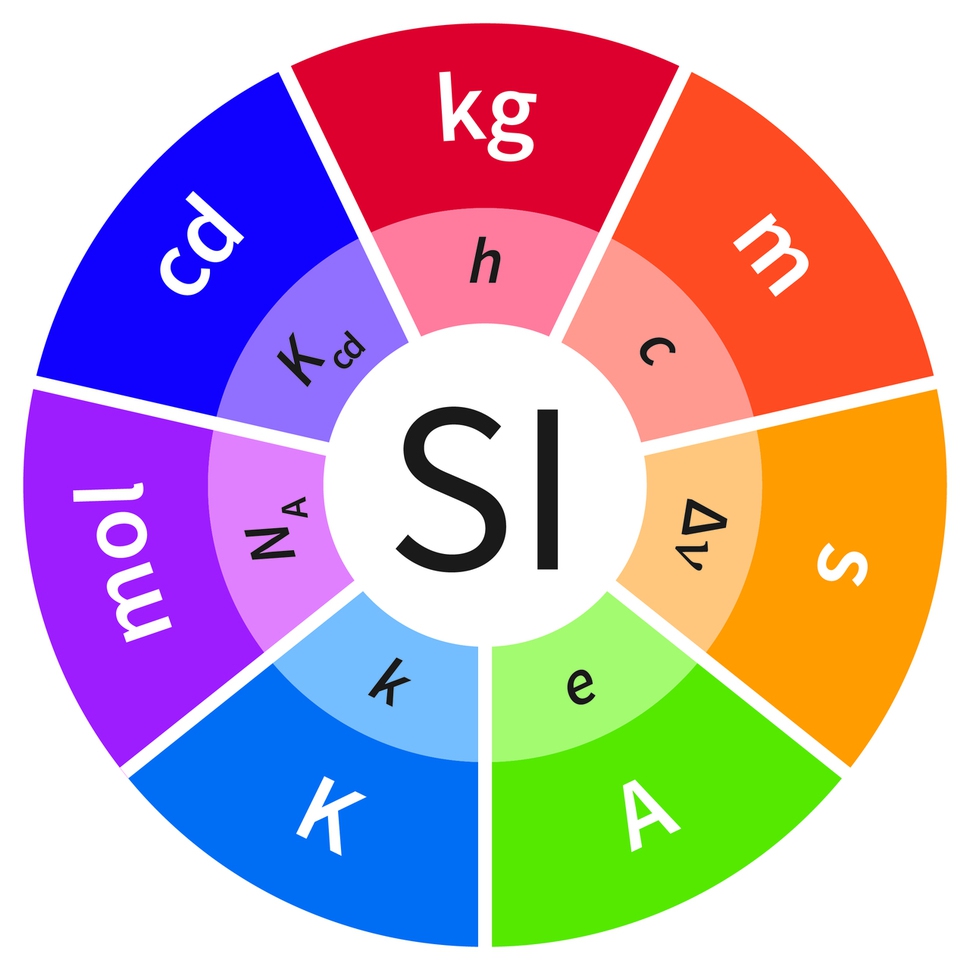

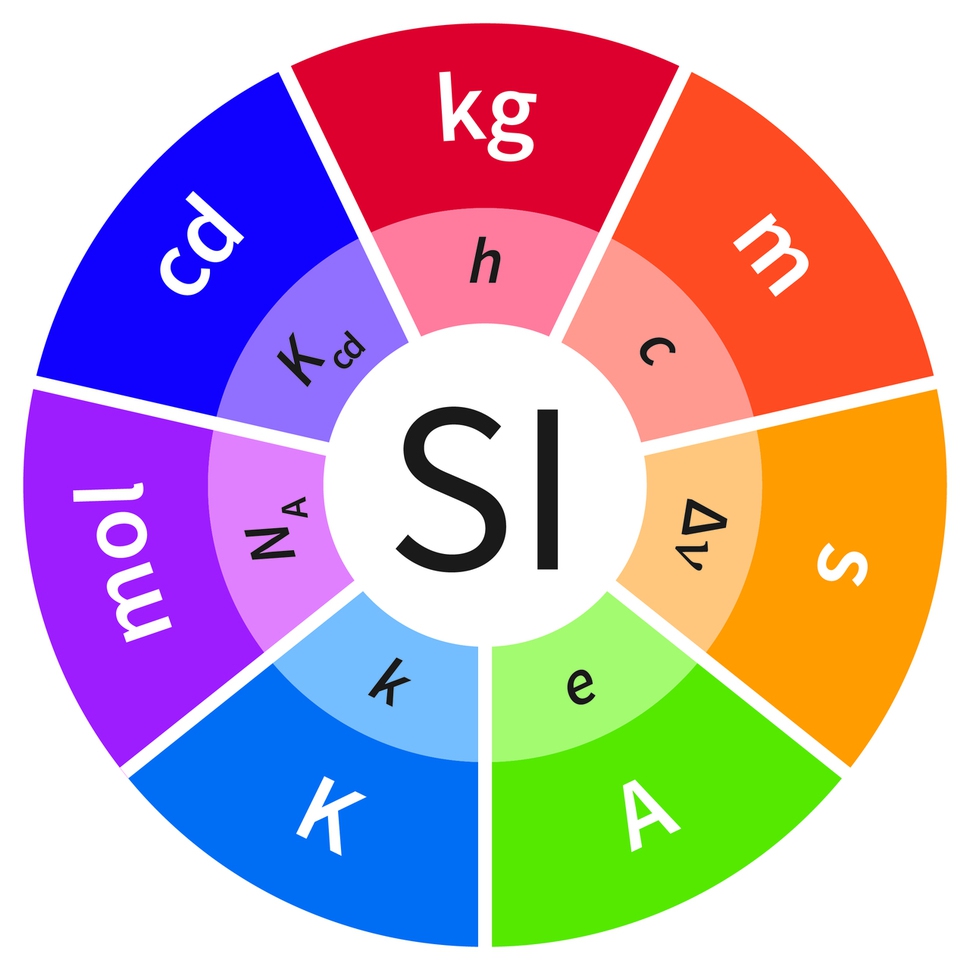

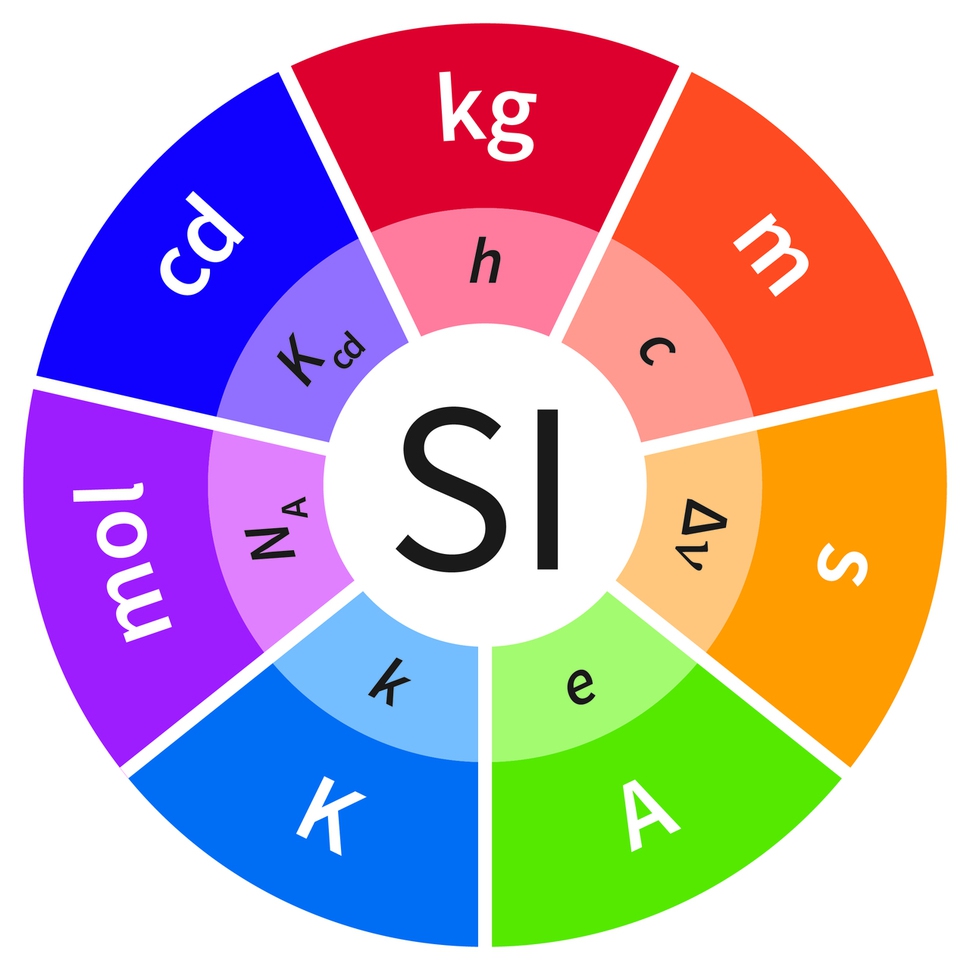

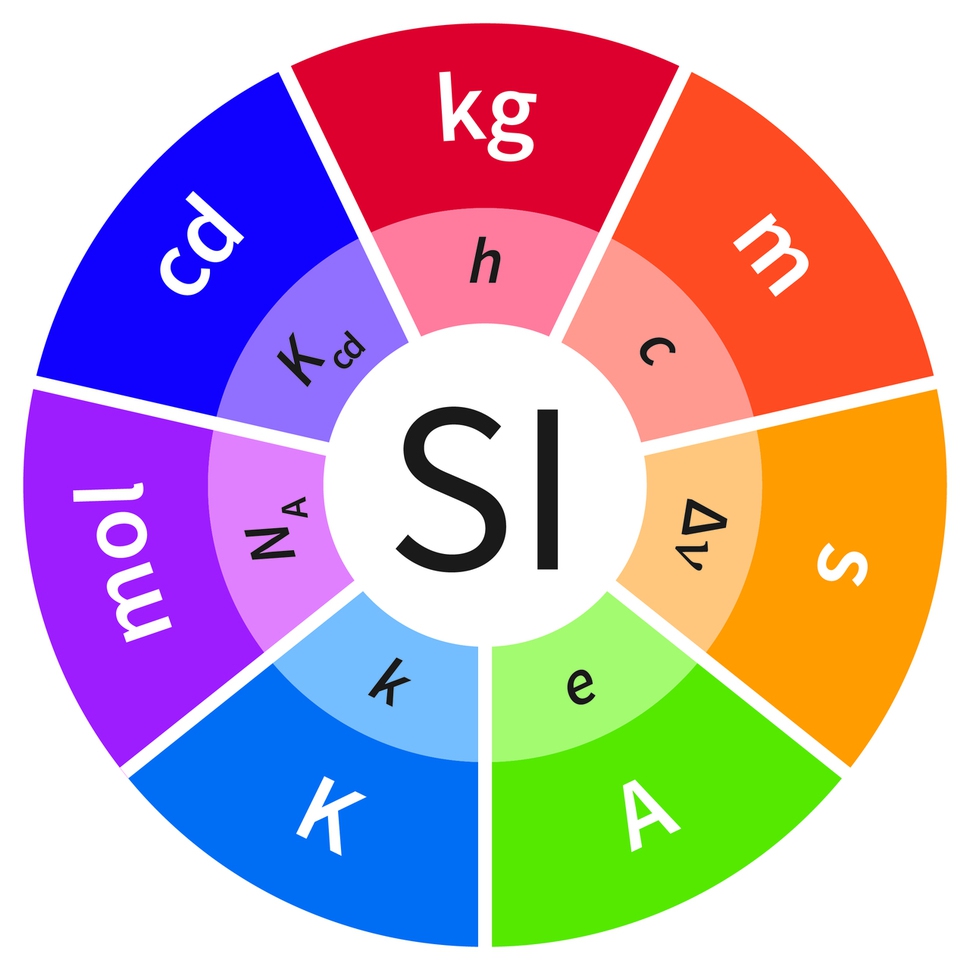

프랑스 베르사유에서 지난 16일 개최된 제26차 국제도량형총회(CGPM)에서 킬로그램(㎏), 암페어(A), 켈빈(K), 몰(mol)의 재정의가 의결됐다. 이로써 7개 국제단위계(SI) 기본단위가 모두 ‘변하지 않는’ 자연상수(기본상수)를 활용해 정의됐다. 한국표준과학연구원 제공

|

|

|

프랑스 베르사유에서 지난 16일 개최된 제26차 국제도량형총회(CGPM)에서 킬로그램(㎏), 암페어(A), 켈빈(K), 몰(mol)의 재정의가 의결됐다. 이로써 7개 국제단위계(SI) 기본단위가 모두 ‘변하지 않는’ 자연상수(기본상수)를 활용해 정의됐다. 한국표준과학연구원 제공

|

중국 진시황은 분서갱유와 불로초로 악명이 높지만 도량형을 통일하는 업적을 남기기도 했다. 도량형은 길이(도·度)와 부피(양·量), 무게(형·衡)를 재는 법을 뜻한다. 진시황이 천하를 통일할 때까지 주나라의 자(周尺)가 쓰였는데 나라와 지방마다 달랐다. 도량형 도구로는 황종율관이라는 피리가 쓰였다. 그 길이가 척(尺), 무게가 관(貫), 피리 안에 들어가는 곡식의 양(부피)이 두(斗)였다.

이집트는 파라오의 손가락 끝에서 팔꿈치까지를 표준길이(큐빗)로 삼았으며, 1215년 영국의 대헌장(마그나 카르타)은 쿼터·야드를 단일 척도로 사용할 것을 규정하고 있다. 프랑스 혁명 다음해인 1790년 과학아카데미는 북극에서 적도에 이르는 자오선 길이의 1천만분의 1을 1미터로 정하고, 한 변이 10분의 1미터인 정육면체에 담긴 섭씨 4도의 증류수 무게를 1킬로그램, 부피를 1리터로 하는 미터법을 제정했다.

단위의 통일은 사회의 물적 토대에서 중요한 요소이다. 세계는 1875년 미터협약을 체결했지만 미국과 미얀마, 라이베리아 세 곳은 아직 미터법을 쓰지 않고 있다. 단위의 ‘분단’은 비극을 낳는다. 미국 항공우주국(나사)이 1998년 12월 화성의 기후를 관측하기 위해 발사한 탐사선이 화성에 충돌했다. 궤적을 추적하던 록히드마틴사는 탐사선 위치를 마일로 알렸는데 나사는 킬로미터 단위로 탐사선을 조정했기 때문이다. 1983년에는 캐나다에서 킬로그램 단위로 주입해야 하는 항공기 연료량을 파운드로 잘못 계산해 비행기 연료가 공중에서 떨어지는 사건이 벌어지기도 했다.

같은 단위라도 실제 값이 달라져서는 안 된다. 중국의 황종율관처럼 국제도량형총회(CGPM)는 1889년 백금과 이리듐 합금으로 킬로그램 원기를 만들었다. 미터 원기도 같은 방법으로 제작됐다. 황종율관은 같은 재질의 피리는 같은 소리를 낸다는 것을 전제로 하지만 사람마다 청각 기능이 다르다. 킬로그램 원기의 질량도 100년 동안 몇십 마이크로그램 변했다. ‘불변의 기준’이 필요하다. 국제도량형총회는 1967년 시간(초)을 시작으로 1979년 광도(칸델라), 1983년 길이(미터)에 이어 지난 16일 질량(킬로그램), 전류(암페어), 온도(켈빈), 물질의 양(몰) 등 7개 국제단위계(SI) 기본단위 모두를 변하지 않는 자연상수(기본상수)를 활용해 재정의했다.

한국은 1961년 계량법을 제정해 미터법을 실시하고 있고 북한은 1993년 국제단위계를 법제화했다. 남북 교류에 단위가 걸림돌일 염려가 없어 다행이다.

이근영 선임기자

kylee@hani.co.kr

광고

기사공유하기