|

지난달 30일 서울 금천구 ‘다문화복지센터 어린이마을’에서 다문화가정 아이들이 옹기종기 둘러 앉아 선생님의 복화술 인형극을 즐기고 있다. 김경욱 기자 dash@hani.co.kr |

다문화가 미래다

3. 교육이 희망이다

더딘 언어습득에 취학전 교육소외…학습부진 이어져

통합·흡수 일변도 정책 개선 ‘특화교육’ 필요성 커져

국어 받아쓰기 50점.

2000년 초 필리핀에서 한국으로 시집온 스라완(30·가명)과 그의 쌍둥이 아들(9)의 소망이자 목표다. 이 어린이들은 지난 6월 충북 증평군에서 청주시내 학교로 전학한 뒤 ‘받아쓰기 50점만 넘으면 피자를 사준다’는 엄마의 달콤한 유혹을 받았지만, 아직껏 피자 맛을 못 봤다. 무능한데다 폭력까지 일삼는 아버지와 낫놓고 ㄱ자도 모르는 필리핀 출신 엄마 사이에서 자란 쌍둥이 형제는 초등학교 입학 전까지 변변한 책 한권 잡아보지 못했다. 이들은 “노란 버스 타고 유치원 가는 애들이 너무 부러웠다”고 말했다.

이들은 초등학교에는 입학했지만, 일찌감치 한글을 떼고 온 아이들과의 경쟁은 꿈도 못꿨다. 한글을 잘 몰라 다른 교과 성적마저 바닥을 기자 말문에 이어 마음의 문도 닫았다. 어느 새 학교는 두려운 곳이 됐다. 결국 엄마는 좀 더 큰 도시를 택했다. 학교 교사들은 “농촌의 다문화 가정 학생들은 대부분 취학 전 교육을 제대로 받지 못해 소외당하기 쉽다”고 안타까워 했다.

지난달 30일 서울 금천구 ‘다문화복지센터 어린이마을’. 앙증맞게 모여 앉은 아이들은 똘망똘망한 눈망울이나 피부색이 저마다 달랐다. 세 살 배기부터 일곱 살 짜리 어린이들의 엄마들이 다른 나라에서 왔기 때문이다. 지난해 7월 문을 연 이 곳은 다문화 교육기관이다. 매주 외부 전문강사들이 영어와 일어, 중국어를 정규 과목으로 가르친다. 한 달에 수백만원이 드는 영어유치원과 달리 다양한 언어를 가르치는 이곳의 비용은 무료다. 사회복지 공동모금회의 후원 덕분이다.

이곳은 처음 문을 열었을 때 등록한 아이가 5명에 그치는 등 어려움이 많았다. 자녀를 맡기러 왔다가 그냥 돌아가는 아버지들도 많았다. 한광숙(33) 원장은 “아이를 한국인으로만 키우고 싶어하는 아버지들이 이곳에서 추구하는 다문화 교육을 반기지 않았기 때문”이라고 설명했다. 그러나 소통이 가장 중요하다고 판단한 운영진은 엄마를 교사로 써서 학습을 진행했다. 엄마들은 일일교사로 영어와 중국어, 일본어, 인도네시아어 등을 가르쳤다. 이뿐만 아니라, 아이들과 함께 자신이 태어난 나라의 음식도 만들어 먹었다. 아이들은 일상에서 다양한 나라의 말과 문화를 터득해 나갔다. 외국어 교사를 하는 한 엄마는 “아이가 한국어를 배우는 데 방해가 될까봐, 또 내 조국의 말을 쓰는 것을 아이가 부끄러워 할까봐 입을 닫고 살았다”며 “하지만, 이곳에서 우리 아이들을 가르치면서 스스로도 많은 것을 배우고 있다”고 말했다. 입소문은 빨랐다. 8개월이 지나자 아이들이 40여명으로 늘어나 지금은 어엿한 다문화 교육기관으로서 자리를 잡았다.

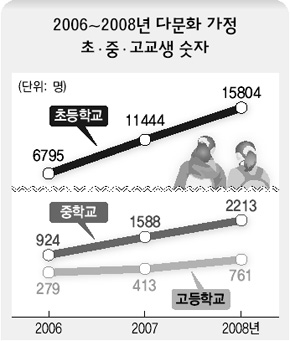

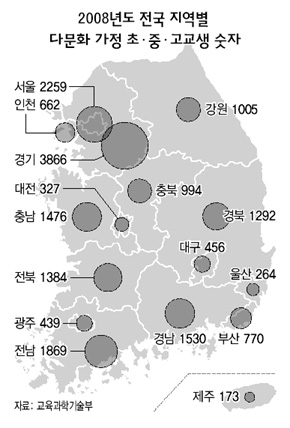

다문화 가정에서 2세들의 교육이 현안으로 떠오른 지 오래다. 교육과학기술부의 통계를 보면, 초·중·고교에 재학 중인 다문화가정 학생수도 2006년 7998명에서 2008년에는 1만8778명으로 2배 이상으로 늘어났다. 특히 다문화 가정 초등학생 수는 2006년 6795명에서 2008년에는 1만5804명으로 늘어나 다문화 가정 학생 수의 대부분을 차지했다. 이런 급증 추세 따라 2020년에는 100만명이 넘을 것이라는 예측도 나오고 있다.

그러나 이들을 위한 교육정책은 ‘흡수·통합’ 쪽으로 치우쳐 부작용이 우려된다. 부모 가운데 한 쪽이 한국말이 서툴기 때문에 다문화 가정 어린이들은 상대적으로 언어 발달이 늦고 학습 부진으로 이어지는 경우가 많은데, 이를 배려하지 않고 일반 학생들과 일방적으로 통합해 교육한다는 것이다. 국회 보건복지가족위원회 소속 한나라당 원희목 의원은 최근 “다문화 가정 자녀 2만여명 가운데 25% 가량이 정규 교육권 밖에 있다”는 자료를 낸 바 있다.

어린이마을의 한 원장은 “사회성을 키운다는 명분의 통합교육은 도리어 소수자들의 사회성을 죽일 수 있으니 이들을 위한 특화된 다문화교육이 필요하다”고 말했다. 청주대 나동석(사회복지학) 교수도 “학습과 적응 부진을 겪는 다문화 가정 학생들을 위해 당장 전문교육 기관을 세울 수 없다면, 이들을 위한 전문 교사라도 배치해야 한다”고 지적했다.

김기성 오윤주 김경욱 기자

dash@hani.co.kr

배움터에서 소외받는 새터민 자녀들

고교 진학률 6.6% 불과…“외면하면 사회문제될 것”

새터민(탈북자) 가정도 다문화 시대의 주요 구성원이지만, 이들 가정의 자녀 교육도 사실상 사회로부터 외면 당하고 있다. 서울대학교 ‘중앙다문화교육센터’는 최근 ‘우리나라 다문화교육정책 추진형황 과제 및 성과분석 연구’란 논문에서 “탈북자를 동포로만 인식하는 경향이 크다”며 “그러나 이들은 우리 사회와 이질적인 문화적 배경을 지닌 다문화 구성원임에 틀림없다”고 밝혔다. 이 센터는 또 “이들이 겪고 있는 문제는 여타 다문화 가정이 겪는 문제와 다르지 않지만, 정책 지원이 매우 부족하다”고 덧붙였다.

교육과학기술부가 2006년 조사한 ‘다문화 가정의 자녀교육 실태’ 를 보면, 새터민 가정 자녀의 초등학교 진학률은 85.7%, 중학교는 49.1%, 고등학교는 6.6%에 그친 것으로 나타났다. 특히 1999~2004년 입학한 새터민 자녀 가운데 초등학생 1.1%, 중학생 16.2%, 고교생 14.5%가 학교를 그만둬, 높은 중도 탈락률을 보였다. 새터민 가장의 31.7%가 직업을 갖지 못했고 40%가 정부 보조금으로 생활하고 있어 빈곤한 가정환경과 관계가 있을 것으로 분석됐다. 따라서 이들을 위한 다양한 학교 설립과 전문교사 양성, 문화차이 교육 등이 필요하다는 의견이 제시됐으나, 여전히 새터민 아이들은 제대로 교육받지 못하고 있다.

새터민 청소년 특성화 학교인 ‘한겨레 중·고교’ 곽종문 교장은 “입학생이 급격히 늘어 정원이 120명인 학교에 226명이 다니고 있으나, 학습 교사는 15명에 불과하다”며 “교육환경이 매우 열악하지만, 예산 지원이 안 돼 학교나 교사를 늘릴 수가 없다”고 말했다. 곽 교장은 “새터민 가정 아이들을 외면하면 장기적으로 사회 문제가 일어날 수 밖에 없다”며 “인재 육성은 물론 평등하게 교육받을 권리 차원에서 고민해야 한다”고 강조했다.

김기성 기자

“다문화 사회 지렛대는 교육”

|

|

김해성 목사

|

다문화학교 추진 김해성 목사

“다문화 가정의 2세들을 사회의 문제아로 키울지, 미래의 동력으로 키울지는 교육에 달려 있습니다.”

경기 남부지역에 정규 다문화학교 설립을 추진 중인 ‘지구촌사랑나눔’ 이사장 김해성(48·사진) 목사는 “이미 현실이 된 다문화 사회를 떠받치고 이끌어 갈 수 있는 힘은 ‘다름’을 인정하는 교육 속에서 나온다”고 강조했다. 김 목사는 “피부색과 얼굴 생김새가 다른 아이 2~3명을 30여명이 수업 받는 교실에 억지로 끼워넣는 것이 현재의 ‘통합교육’ 정책”이라며“이런 교육은 집단 따돌림을 불러오는 것은 물론 다문화 가정 학생들의 정체성을 말살하는 것”이라고 덧붙였다. 그는 “다문화 가정 학생들의 치명적 약점인 한국어를 보완해주면서 부모의 언어와 문화까지 가르칠 수 있는 곳이 바로 다문화 학교”라며 “이런 특성화 학교에서 보통 한국인이 갖지 못한 언어와 문화의 다양성을 개발하고, 다문화 가정 2세들을 다중 언어·문화 전문가로 키울 수 있다”고 설명했다.

이미 서울 금천구에 다문화 어린이마을을 세워 운영 중인 그는 “다문화 가정과 이주 노동자의 자녀, 저개발 국가 유학생 자녀, 새터민 가정 등이 함께 교육의 혜택을 볼 수 있는 정규 배움터를 세우려고 한다”며 “경기 성남·안산·화성 등에서 장소를 물색 중”이라고 말했다.

김기성 기자

player009@hani.co.kr

[한겨레 주요기사]

▶ 10만원권 보류 진짜 이유? ‘빨갱이 김구가 싫어’

▶ 이발비만 빼고 다 바뀐 오바마

▶ 승부사 노무현의 ‘역공’?

▶ 논객 미네르바 “마음 속에서 한국을 지운다”

▶‘사냥개 논쟁’ 이재오 주연에서 감독으로

광고

기사공유하기