등록 : 2009.04.17 22:01

수정 : 2009.09.16 11:04

|

|

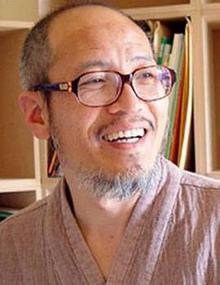

황대권 <야생초 편지> 저자, 생태운동가

|

생태칼럼

아마존 유역의 광대한 밀림지대가 그냥 자연 그대로의 밀림이 아니라 원주민들에 의해 세심히 관리되고 있는 거대한 농장이라는 연구보고가 있다. 자연농업을 주창한 일본의 후쿠오카 마사노부도 자신의 농장에서 재배되는 작물을 야생화하여 단지 채취하는 것만으로도 농사가 가능하다는 것을 보여주었다. 오랜 외유 끝에 다시 산속 농장으로 돌아온 나도 앞선 이들의 선례를 거울삼아 채취농업의 진수를 체득해 보고자 하였다. 그런데 농업과는 전혀 상관이 없는 복병을 만나 고전을 면치 못하고 있다. ‘이상한 소유관념’을 가진 사람들 때문이다. 농장이 산속에 있고 따로 울타리가 없다 보니 우리 농장이 나물 캐러 온 사람들의 집중표적이 된 것이다. 요즘은 고사리와 두릅이 한창인데 이들을 맛보려면 자신의 농장에서도 외부의 침입자들과 경쟁을 해야 할 판이다. 견디다 못한 내가 이 농장은 사유지이니 제발 다른 곳에 가서 채취를 하라고 이르면 들판에 제멋대로 난 나물을 좀 뜯어 가면 어떠냐며 들은 척도 않는다. 참으로 환장할 지경이다. 채취농업 하는 사람의 ‘경작지’에서 자연의 것이므로 누구나 와서 가져가 버린다면 농장주는 무얼 먹고 산단 말인가?

농업에 대해 많은 사람들이 오해하는 것 가운데 하나가 농사를 사람이 짓는다는 믿음이다. 분명히 말하지만 농사는 전적으로 자연이 짓는 것이다. 사람은 단지 농사에 이런저런 방식으로 ‘개입’할 뿐이다. 현대로 올수록 개입의 방법이 전면적이고 파괴적이다. ‘첨단과학영농’ 또는 ‘고수익 농업’ 같은 그럴듯한 이름을 가진 것일수록 그 정도가 심하다. 어찌 되었건 사람들은 인간에 의한 개입의 정도가 크면 클수록 그럴듯한 농사가 되고 있는 것으로 생각한다. 이것은 서구 산업주의가 우리에게 주입한 명백한 ‘오류’이자 ‘사기’이다. 생태농업의 관점에서 볼 때 농업에 있어서 인간의 개입은 ‘최소화’, ‘적정화’ 그리고 ‘선택적’이어야 한다. 이런 원칙을 가장 철저하게 지킨 이들이 아마존의 원주민들이다. 그러나 이들의 경작지와 그 주위에 나 있는 식물들은 서구인들의 눈에 그저 ‘자연’에 지나지 않는다. 서구인이 볼 때 자연상태의 것은 먼저 발견한 자가 주인이었다. 그런 이상한 소유관념에 따라 비서구지역을 식민지로 만들면서 그 땅에 있는 무수한 농작물과 식물종을 멋대로 가져가서는 자신들이 만든 법에 따라 지적재산권을 부여하고 다른 사람이 함부로 사용하지 못하게 만들었다. 저명한 생태운동가인 인도의 반다나 시바는 이를 두고 ‘생물해적질’(bio-piracy)이라고 부른다.

땅을 갈아엎고 거기에 시장에서 거래되는 농작물을 심어야만 농사이고 그렇게 해서 생산된 작물에만 소유권이 인정된다면 서구인이 도래하기 전에 존재했던 농업과 작물들은 약탈의 대상이 되어도 할 말이 없게 된다. 오늘날 생태농업의 선구자로 새로이 주목을 받고 있는 토착 원주민들의 농사관에는 경작지 안에 있는 작물이나 그 주위 또는 경계 밖에 있는 식물들 사이에 아무런 차별이 없다. 경우에 따라서 모두가 식량이 될 수도 있고 설사 식량이 되지 않더라도 농업생태계를 유지하는 데 없어서는 안 될 요소들이기 때문이다. 도대체 얼마나 더 약탈을 당해야 자연과 농업에 대한 약탈자적 관점으로부터 벗어날 수 있을까.

광고

기사공유하기