등록 : 2012.02.27 19:13

수정 : 2012.02.28 16:29

|

|

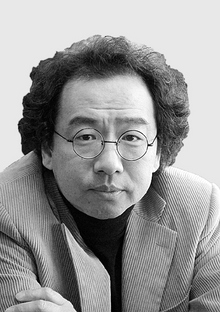

김정운 명지대 교수·여러가지문제연구소장

|

노래방에서 ‘마이웨이’만 부르고

주말에 직원들 등산시키는 상사들,

자신들만의 문화적 맥락 만들기를

내가 가장 소외감을 느끼는 공간이 ‘노래방’이다. 일단 아는 노래가 없다. 소녀시대나 아이유의 노래는 아예 감도 없다. 한번은 원더걸스의 ‘노바디’라는 노래를 나름 안다고 따라 불렀다가 형편없이 망신당했다. ‘벗’(but)을 ‘퍽’(fuck)으로 불러서다. 그 노래를 처음 들었을 때, 내 귀에는 진짜 ‘노바디 퍽 유’로 들렸다. 요즘 미국 랩의 가사 내용이 하도 막나간다고 하니, 한국의 원더걸스가 세계시장을 겨냥해 아주 과감한 가사를 썼다고 생각했다. 아, 한국말로는 아주 비슷하게 들리는 ‘벗’과 ‘퍽’의 거리가 영어로 그렇게 먼 뜻인 줄은 그때 처음 알았다.

사실 젊은 사람들 노래를 아무리 따라 불러도 그 노래를 내가 정말 좋아하기는 어렵다. 자신이 좋아하는 노래는 처음 들었던 당시의 나이로 결정되기 때문이다. 심리학자들이 연구해보니 대부분 20살 이전에 들은 노래를 평생 좋아한다는 거다. 또 25살이 넘으면 더는 새로운 장르의 음악을 좋아하지 않는다고 한다. 그래서 난 내 나이 20대에 들었던 조영남·조용필의 노래를 불러야 행복하다. 그러나 리모컨으로 ‘조’만 찍어도 노래방 분위기가 바로 걷잡을 수 없이 가라앉는다. 겁도 없이 ‘마이웨이’ 따위를 부른다면 그날 전체 분위기는 도무지 회복 불가능한 상태가 되어버린다.

실제 회사 부장급 이상의 중년 사내들이 ‘쫄따구’들 앉혀놓고 가장 많이 부르는 노래가 바로 이 ‘마이웨이’란다. 이 노래만 나오면 죄다 앞으로 나가야 한다. 그리고 눈 꼭 감고, 건들기만 하면 울 듯한 표정으로 노래하는 직장상사 뒤에서 ‘백코러스’ 해야 한다. 정말 환장한다. 아, 그리고 하나 더. ‘마이웨이’를 자주 부르는 상사는 어느 회사든 등산을 좋아한다. 꼭 쉬는 주말에 단합대회라며 부하직원들 죄다 모아 등산 가자고 한다. 그리고 제일 앞에 서서 무지하게 빨리 산에 오른다. 산 정상에 가장 먼저 올라, 헉헉거리며 올라오는 부하직원들에게 젊은 사람 체력이 그것밖에 안 되냐고 타박한다. 젊을 때, 건강 잘 챙겨야 한다며 흐뭇한 표정으로 위로까지 한다. (대기업 중역인 내 친구 종인이가 매번 하는 짓이라 내가 아주 잘 안다.)

나이 들어가는 이들의 이런 행동에는 이유가 있다. 문화적 주도권을 상실할 때 급속히 노화가 진행되기 때문이다. 실제 노인들에게 젊은 시절의 문화적 맥락을 돌려주면 몸도 마음도 건강해진다는 연구결과가 있다. 미국 하버드대학의 엘런 랭어 교수의 ‘시계 거꾸로 돌리기’(counterclockwise study)라는 실험이다. 몸을 겨누기도 힘든 70~80대 노인들에게 20년 전의 문화적 환경을 그대로 만들어 놓고, 정력적으로 활동했던 그 시절의 음악과 영화를 즐기게 했더니 노화가 현저히 느려졌고 사망률도 훨씬 낮아졌다고 한다. 뒤집어 이야기하면, 문화적 주도권을 상실할수록 더 빨리 늙는다는 이야기다. 그렇다고 해서 종인이처럼 매번 그런 식으로 젊은 사람들 괴롭히면 아주 곤란하다.

나이 들수록 자신들만의 문화적 맥락을 다양하게 만들어야 한다. 젊은 시절의 향수에 젖어, 늙어감을 한숨지으라는 이야기가 아니다. 더 적극적으로 자신들이 좋아하는 문화를 소비하며 창조해야 한다는 거다. 나와 즐거운 것을 공유할 수 있는 ‘재미공동체’에 부지런히 참여해야만 빨리 안 늙고, 건강하게 오래오래 살 수 있다. 내 문화적 경험이 풍요로워야만 부럽기 그지없는 그 ‘젊은것들’에게 너그러워진다.

아무튼 ‘벗’을 ‘퍽’이라며 노래하는 실수는 정말 다신 하지 말아야 한다.

김정운 명지대 교수·여러가지문제연구소장

광고

기사공유하기