|

|

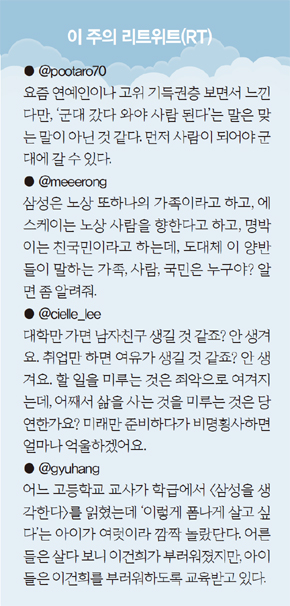

이주의 리트위트(RT)

|

디지털 세상이 아니었다면 이런 수준의 대규모 폭로는 쉽지 않았을 것이다. 28일 1차 공개분은 전체 25만여건의 방대한 양이지만, 용량은 1.6GB(기가바이트)였다. 많이 쓰이는 스마트폰 모델의 내장메모리 용량인 16GB의 10분의 1에 지나지 않았다. 입수에서 전달, 그리고 폭로 및 분석까지의 모든 과정이, 디지털 정보가 아니었다면 훨씬 복잡다단했을 것이다. 디지털 학술정보 및 정부자료에 대한 정보 접근권 허용(오픈액세스) 운동이 이번 사건으로 주춤하지 않을까 하는 우려도 나온다.

트위터나 페이스북, 싸이월드 같은 곳에 일상의 궤적을 담고, 지인들과 이메일로 소식을 주고받는 우리는 어떨까. 보고 듣고 느낀 내용을 기록해 디지털 세상 어딘가에 보관한다는 면에서 우리의 디지털 생활은 미국 외교관들의 전문 보고와 닮았다. 특정 범위를 벗어나면 정보가 공개되지 않을 거라는 믿음도 그렇다. 그러니 이번 사건처럼 ‘털리고’ 나면 피해를 보는 것도 마찬가지일 것이다. 당장은 외교정보의 공개 범위를 두고 말이 많지만, 다른 한편엔 디지털 세상의 허점이란 해묵은 논란도 깔려 있는 셈이다.

김외현 기자 oscar@hani.co.kr

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…  화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

댓글 많은 기사