|

|

도종환의 나의 삶 나의 시 (45)

|

다람쥐와 밤 몇 톨 나눠먹고

산토끼를 방에다 길렀습니다

하늘로부터 처음 받은 마음, 동심

그걸 가진 사람이 시인이라 했습니다

도종환의 나의 삶 나의 시 (45)

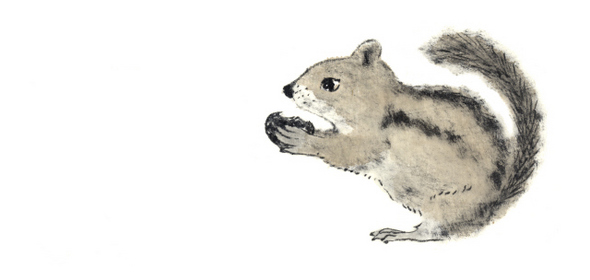

아침에 일어나 창문을 여는데 아기다람쥐 한 마리가 화들짝 놀라 달아납니다. 달아나다가는 몇 발짝 안 가 뒤를 돌아다보더니 그 자리에 서서 두 손으로 무얼 쥐고 먹습니다. “깜짝 놀랐잖아요. 난 누군가 했네…” 그런 표정입니다. 나도 눈인사를 나눕니다. 아침부터 실비 뿌리는데 몇 시간째 연못가에 있는 바위로 앵두나무, 뜰보리수나무 밑으로 돌아다니며 놉니다. 집에 돌아가면 엄마한테 혼날 게 틀림없습니다. “비 오는데 어딜 쏘다니다 오는 거야! 이것 봐. 다 젖었잖아!” 하면서 등짝을 한 대 얻어맞을 겁니다.

|

|

그림 이철수

|

산방에서 생활하는 동안 다람쥐들하고 친하게 지냈습니다. 툇마루에 놀러온 다람쥐와 밤 몇 톨을 나누어 먹은 게 인연이 되어 가깝게 지냈습니다. 내가 옆에서 보고 있건 말건 내 앞에서 두 손으로 밤을 쥐고 까먹습니다. 양손으로 밤을 굴리며 밤을 까는 속도가 기계로 밤을 까는 것처럼 빠릅니다.

다람쥐 식구들하고 친해지기 전에 산토끼와 방에서 같이 지냈습니다. 산고양이한테 잡아먹힐 뻔하다 겨우 살아남은 어린 산토끼를 아내가 데려왔는데, 낮에는 둘이서 같이 지냈습니다. 젖병에 물을 담아 먹이기도 하고, 알팔파 사료를 구해다 먹여 가며 키웠습니다. 자라면서 질경이와 씀바귀를 좋아하는 걸 알고 매일 들에 나가 뜯어다 주었습니다. 내가 책을 읽고 있으면 저도 내 무릎 위에 앉아서 놀았습니다. 놀다가 심심하면 내가 읽는 책을 북 찢어 놓기도 하고, 여기저기 쌓인 책 사이에 들어가 놀다가 책을 갉아 놓거나 오줌을 갈기며 심술을 부리기도 했습니다. 밖에 나갔다 돌아오는 발소리를 알아듣고는 달려 나오기도 하고, 내가 이 방 저 방 돌아다니면 강아지처럼 졸졸 따라다니기도 했습니다.

|

|

그림 이철수

|

그런데 이 녀석이 점점 몸집이 커지고 청소년기가 되자 문제가 생겼습니다. 한번은 책을 읽고 있는데 제 맨발을 네 발로 끌어안고 요동을 치는 것입니다. ‘얘가 왜 이러나?’ 하고 놀라서 쳐다보았더니 발정이 난 것입니다. 엄지발가락과 둘째발가락 사이에 아랫도리를 집어넣고 부들부들 떨며 몸부림을 치는 겁니다. 기가 막혔습니다. 내가 지금 암토끼 대용이 되어 있는 꼴이 된 것입니다. 아무리 내 신세가 처량해졌다 해도 이건 너무한다 싶었습니다. 그리고 이 녀석을 귀엽다고 끌어안고만 있을 게 아니라 무슨 대책을 마련해 주어야 하겠구나 하는 생각이 들었습니다. 결국 암토끼 한 마리를 구해왔습니다. 그리고 마당으로 나가서 살도록 했습니다. 처음에는 서로 어색해하고 냄새를 맡으며 탐색을 하더니 결국 눈이 맞아 창고 옆 굴속에 둥지를 틀었습니다. 밤에 자고 나서 낮에는 방문을 두 발로 긁곤 해서 문을 열어주면 방 안에 들어와 놀곤 했습니다. 암토끼 토실이는 들어올 생각을 안 하더니 수토끼 토돌이란 녀석이 잘 노는 걸 보더니 경계심을 풀고 들어와 놀았습니다.

그런데 한번은 굴 앞을 지나가는데 토돌이가 으르렁거리는 낮은 소리를 내는 겁니다. 토끼는 약하고 겁 많은 짐승이라 여간해선 입으로 무슨 소리를 내는 법이 없습니다. 토실이가 제 털을 자꾸 뽑는 걸 보고 새끼 낳을 자리를 마련하려는가 보다 생각했는데, 아마 그사이에 새끼를 낳은 것 같습니다. 그래서 접근을 못하게 경계하는 소리를 내는 것 같았습니다. 그래도 서 있었더니 제 발을 콱 깨무는 것입니다. 순간적으로 달려와 날카로운 앞 이빨로 무는 바람에 악 소리가 날 정도로 아팠고 피가 났습니다. ‘이런 나쁜 녀석이 있나! 어려서부터 안고 끼고 키웠는데 제 식구 생기고 새끼 낳았다고 부모 같은 나를 깨물다니’ 하는 괘씸한 생각이 들었습니다. 그 얘길 놀러온 사람한테 했더니 ‘그게 아니라 맨발을 끌어안고 몸부림치던 생각이 나서 그런 거 아냐?’ 합니다. ‘그게 무슨 이야기야?’ 했더니 ‘암토끼 만나고 나서 맨발한테 속은 걸 알고 깨문 거지’ 그럽니다. 그래서 같이 웃었습니다.

아는 후배가 키우던 중병아리 두 마리를 가져다주는 바람에 닭도 기르게 되었습니다. 두 마리 병아리가 커서 알을 낳고 그걸 까서 다시 열두 마리로 늘어났습니다. 암탉이 하는 짓을 보면 경탄하게 됩니다. 알을 품으면 이십여 일간 아무것도 먹지 않습니다. 제 체온으로 알을 부화해야 하기 때문입니다. 닭이 하루 종일 하는 일이 먹이를 쪼는 일인데 일단 알을 품으면 먹지 않습니다. 얼마나 배가 고프겠습니까? 그걸 말없이 견디는 걸 지켜본 뒤부터는 닭을 비하해서 닭 뒤에 ‘대가리’라는 말을 붙여 쓰지 않기로 했습니다. 태어나서 겨우 일 년 정도 산 닭에게 누가 모성에 대해 가르쳐 주었겠습니까? 그걸 몸으로 아는 거지요. 병아리들을 몰고 다니면서 먹을 수 있는 것들을 가르쳐주거나 보리수나무 낮은 가지에 올라가 나뭇가지를 흔들어 열매를 떨어뜨린 뒤 그걸 먹게 하는 걸 보았습니다. 새끼를 지키기 위해 몸을 던져 다른 짐승과 싸우기도 합니다. 하는 일 없이 빈둥거리며 암탉 뒤나 쫓아다니는 수탉과는 너무 달랐습니다.

토끼가 방에 들어와 놀면 닭들도 방으로 들어오려고 합니다. 닭은 아무 데나 똥을 싸놓기 때문에 못 들어오게 막으면 기를 쓰고 들어옵니다. ‘토끼는 되고 우리는 왜 안 되느냐’는 듯 막무가내입니다. 그 모습을 툇마루에서 다람쥐도 빤히 쳐다보고 있습니다. 방이 동물들 놀이터가 될 판입니다. 벌들은 추녀 밑에 항아리만한 집을 짓고, 딱새는 지붕 밑에서 새끼를 키우고, 귀뚜라미는 선반 뒤에 팥알만한 새끼들을 고물고물 낳아 놓고, 개미도 문설주 밑에 바글바글 모여 살고 벌레들도 여기저기 거처를 마련해서 살고 있습니다. 저마다 제집이라고 여기며 살고 있습니다. 그냥 살게 둘 수밖에 없었습니다. 그것들은 예전부터 거기 살던 것들입니다. 내가 그것들보다 늦게 산속에 들어와 사는 것이지요. 그러니 내쫓을 수도 없습니다.

한번은 방에 뱀이 들어온 적도 있습니다. 안방에서 나오다 거실에서 뱀과 마주쳤습니다. 순간 얼마나 놀랐는지 모릅니다. 기겁을 하고 놀라며 몇 초를 서로 바라보다 정신을 차리고 나니 ‘뱀은 얼마나 놀랐을까?’ 하는 생각이 드는 겁니다. 뱀이 저를 해치려고 일부러 방에 들어왔겠습니까? 어떻게 하다 보니 길을 잘못 들어온 거겠죠. 밭에서 풀을 뽑다 지렁이가 딸려 나오면 소리를 지릅니다. 배춧잎을 솎아주다 벌레를 만나면 “엄마야!” 하고 외칩니다. 그런데 누가 더 놀랐을까요? 고갱이 속에 가만히 자고 있던 배추벌레가 더 놀랐을까요? 우리가 더 놀랐을까요? 우리는 나를 놀라게 하다니 가만 두지 않을 거야 하고 말합니다. 그리고 해코지를 합니다. 나를 중심으로 생각합니다. 인간 위주로만 생각합니다. 다른 생명의 처지에서 생각해 보지 않습니다.

해월 선생은 물물천(物物天)이라 했습니다. 사물 하나하나마다 그 안에 한울님이 계시다고 했습니다. 한울님의 존재론적 가치가 내재해 있다는 것이지요. 그것들도 다 작은 우주라는 겁니다. 그래서 존중해 주고 소중하게 여겨야 한다는 것이지요. 경물(敬物)하라고 하셨습니다. 그러면 자연히 경인(敬人)하게 된다는 겁니다. 하찮은 사물도 소중하게 대하는데 사람이야 더 말할 나위가 있겠습니까. 다른 사람과 내가 한 몸이요, 사물과 나도 똑같은 생명으로 여겨야 한다고 가르치십니다. 인오동포(人吾同胞)요, 물오동포(物吾同胞)라 하십니다.

해월 선생은 천지부모(天地父母)라 하셨습니다. 대지와 하늘이 우리를 부모처럼 먹여 살리신다는 겁니다. 오행의 원기(元氣)인 곡식들로 오행의 수기(秀氣)인 사람을 먹여 살리는 게 자연이라는 겁니다. 그래서 부모를 대하듯 고맙게 대하라는 겁니다. 이천식천(以天食天)하는 뜻, 하늘로 하늘을 먹여 살리시는 뜻을 생각하며 늘 고맙게 대하라는 것입니다. 노자에서도 생이불유(生而不有)라 합니다. 자연은 우리를 거기 깃들어 살게 할 뿐 내 것, 내 소유라 생각하지 않는다는 것입니다. 우리는 내 것인가 아닌가, 돈으로 바꿀 수 있는 것인가 아닌가의 관점으로 보는 일에 익숙해 있는데 자연에서 그런 걸 배워야 하지요. 자연은 우리에게 우주적 대가족주의에 대해 가르쳐 줍니다.

|

|

그림 이철수

|

<누가 더 놀랐을까>. 산방에서 지내면서 쓴 동시들을 모아 펴낸 제 동시집 제목입니다. 산방에서 짐승들, 풀과 나무와 벌레들과 지내는 동안 동시가 찾아왔습니다. 작은 것이 눈에 들어오고 낮은 자리에 있는 것들, 어린 목숨들에 눈이 가는 날 동시가 찾아오곤 했습니다.

“해바라기는 키가 커서/ 멀리서도 보이지만/ 키 작아도 채송화/ 얼마나 예쁜데요// (…) 키 작아도 예쁜 꽃/ 얼마나 많은데요/ 채송화는 작은 꽃/ 작아서 더 고운 꽃”(동시 <채송화> 중에서) 이런 동시를 만났습니다.

마당에 있는 바위에 앉아 있으면 잠자리가 날아와 어깨에 앉아 있곤 했습니다. 속기가 빠져나가면 잠자리도 사람의 몸에 와 앉는다고 합니다. 그렇게 나를 대해주는 잠자리가 고마웠습니다.

국화 잎에 앉았다

내 어깨로 날아와

발에 묻은 향기를

톡톡 터는 잠자리

날개마다 가을볕을

사금처럼 매달고서

바람 불어 신이 난

단풍 빛 잠자리

-동시 <아기 잠자리> 전문

사람이 하늘로부터 처음 받은 마음을 동심이라고 합니다. 천심이라고도 합니다. 그 마음을 나이 들어서까지 지니고 있는 사람을 시인이라 한다고 중국의 사상가 이지(李贄)는 말합니다. 동시가 찾아오는 날이면 고맙고 고마웠습니다. 시인

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…  화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

댓글 많은 기사