등록 : 2012.01.19 14:11

수정 : 2012.01.19 14:11

|

|

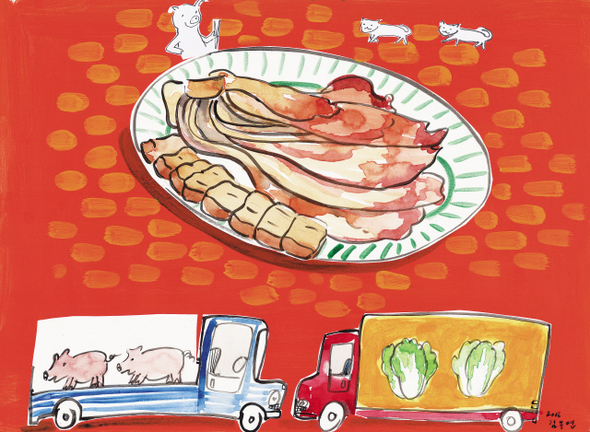

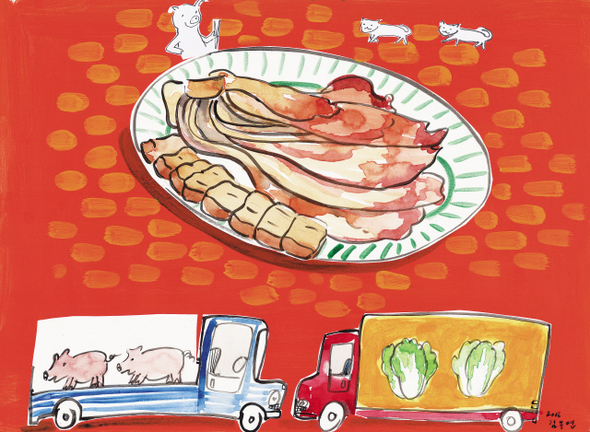

그림 김부연

|

[매거진 esc] 문영화·김부연의 그림이 있는 불란서 키친

가난한 유학생들이 놀러오면 대접하던 고향의 맛 삼겹살김치찜

외국에서 생활하면 음식은 어쩌느냐고 걱정스런 눈빛으로 묻는 분들이 참 많다. 버터와 치즈가 난무하는 느끼한 음식들에 대한 걱정과 그깟 빵 부스러기 먹고 어찌 버티는지 측은하게 바라보실 때면 웃으며 대답한다. “여기 살면 한국보다 더 한국식이 돼요. 밖에서는 파는 곳이 없으니 집에서 만들어 먹고, 다들 대장금이 돼요!”

‘김치는 배추로 만드는 것이지’ 정도의 상식밖에 없던 내가 이번 김치는 갓을 넣을까 쪽파가 좋을까를 고민한다. 돼지족발에 넣을 향신료를 찾으려고 중국 슈퍼를 뒤지다 십전대보탕 세트를 발견하고 유레카를 외친다. 팥죽이 먹고 싶으면 끓이고 만두가 먹고 싶으면 빚어야 되기에 부엌에 있는 시간이 늘어난다. 특히 남편은 ‘이러다 굶어 죽겠구나’라는 생각이 들 때 비로소 빵에 손이 가는 사람이라 식사는 무조건 한식이다.

외국에 오래 있으면 한국의 근사한 음식보다는 친근한 음식이 그립다. 길거리 어디서나 쉽게 먹던 분식들이 더 생각난다. 어느 날은 어묵을 만들어 본다고 흰 살 생선이랑 오징어를 분쇄기에 갈다가 오징어 껍질이 감겨 모터가 고장 나기도 하고, 순대를 만든다고 곱창 속에다 꾸역꾸역 내용물을 밀어 넣으면서 ‘근데 피는 어쩌지?’ 고민하기도 한다. 가끔 방학을 맞아 한국나들이를 하면 부모님과 친구들은 이구동성으로 묻는다. “맛있는 것 먹자. 고기 구워 먹을까?” 나의 대답은 “아니, 자장면! 일주일 내내 자장면 먹을 거얏!”

프랑스에서 우리 집 현관은 흙 마를 날이 없이 손님이 들끓었다. 한잔하자는 친구들의 요청이 있으면 ‘뭐 맛있는 것 해먹이지?’ 고민하며 한, 중, 일, 양식 메뉴를 오가며 인터넷과 요리책을 검색한다. 장바구니를 들고 나서는 발걸음은 가볍고 머릿속에선 이미 상차림이 한창이다. 그걸 보고 무수리의 피가 흐른다며 남편은 놀려도 나는 신난다.

주로 대접하는 것은 한식이다. 특히 이맘때면 잘 익은 김장김치를 뭉텅하게 썬 삼겹살과 함께 푹 끓여 내는 김치찜이 주메뉴가 된다. 김치 쪼가리 몇 잎 띄우고 벌건 국물 붓고 만든 유학생표 김치찌개가 그들의 식사임을 알기에. 고국에 계신 어머니의 손맛이니 어쩌니 호들갑 떠는 입에 발린 소리도 싫지는 않다. 삼겹살은 프랑스인들에게 환영받는 부위가 아니라서 가격도 저렴하다. 또 뭘 먹여 키웠는지 넘치거나 모자라지 않는 비계와, 제주 흑돼지 오겹살 부럽지 않은 육질이 참 맛있다. 김치냉장고가 따로 있을 리 없고 남편 작업실에 비치된 소형 냉장고 속에서 김치통도 없이 검정 비닐봉지에 넣어 둔 김치를 꺼낸다. 커다란 냄비에 넣고 한 시간씩 끓여주면 국물은 뽀얘지고 김치는 투명해진다. 머리만 자른 채 손으로 죽죽 찢어 밥 위에 걸쳐 먹으면 밥도둑이 따로 없다. 넉넉히 만들어 뒀다 돌아가는 길에 한 통씩 싸주면 오래도록 생명의 은인과 같은 대접을 받을 수 있다. 수년이 지난 지금 귀국한 친구들과 서울의 어느 식당에 마주앉아 세상에서 가장 맛있었던 그때의 김치찜 얘기를 한다. 음식은 기억으로도 추억으로도 먹을 수 있다. <끝>

|

김치찜

◎ 재료 | 김치 큰 것 1포기, 삼겹살 반근, 들기름 2큰술

◎ 만드는 법 | 1. 김치에 양념이 너무 많으면 맵거나 짜게 되니 털어낸다.

2. 냄비에 들기름을 두르고 삼겹살을 넣고 위에 김치를 올린다.

3. 김치가 푹 잠길 정도로 물을 붓고 센 불로 끓인다.

4. 끓으면 중, 약 불로 낮춰 뭉근하게 약 1시간 정도 끓인다.

Tip: 삼겹살 대신 돼지 등뼈를 써도 좋다. 등뼈는 찬물에 핏기를 뺀 다음 뜨거운 물에 5분 정도 넣었다 빼면 잡내가 덜하다.

|

|

|

광고

기사공유하기