|

|

고전 오디세이

|

고전 오디세이 ⑤ 인간의 참혹한 현실 드러내는 거울 ‘오디세이아’

온갖 모욕과 무례를 참고 참다가

막판 한방에 뿜어내는 저 파괴력

얼마나 통쾌하고 또 통쾌하던가 야만적 폭력이 횡행하는 이세상

억울하게 당하는 수많은 존재들

절치부심 영웅의 복수를 꿈꾼다 “넌 누구냐?” “전, ‘아무도 안’입니다. 모두들, 저를 그렇게 부르지요.” 오디세우스는 ‘아무도 안’이라는 이름으로 자신을 감쪽같이 지웠다. “뭐, ‘아무도 안’이라고? 좋다. ‘아무도 안’인 너를 내가 맨 마지막에 먹어치우겠다. 이것이 너에 대한 나의 호의다. 으하하하.” 외눈박이 식인거인 폴리페모스는 오디세우스의 친구 두 명을 맛있게 씹어 먹고 피범벅이 된 입을 쭉 찢어 벌리며 섬뜩한 웃음을 흘렸다. 인육을 으깬 이빨은 포도주와 피에 젖어 음험하게 번뜩였다. 그러곤 곧 곯아떨어졌다. 저항할 수 없는 무자비한 폭력 앞에서 ‘아무도 안’인 오디세우스는 두려움에 떨었을까? 천만에. 그 순간 그를 휩싼 것은 차라리 분노였다. 하지만 그는 이글거리는 노여움을 꾹 누르며, 침착하게 그 순간을 견뎌냈다. 참는 것과 순응하는 것은 전혀 다른 것. 오디세우스는 가벼이 울컥하지 않았다. 무례한 거인 앞에서 그는 일단 ‘아무도 안’이어야 했다. 그는 조용히 동료들과 함께 올리브나무의 거대한 말뚝 끝을 날카롭게 깎기 시작했다.

|

|

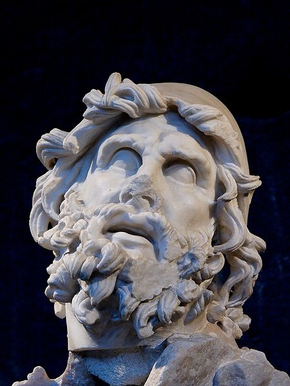

폴리페모스의 눈을 공격하는 오디세우스. 기원전 2세기 조각 작품.

|

호메로스가 그려낸 영웅이 둘 있다. 아킬레우스와 오디세우스. 아킬레우스가 전투에 탁월한 용장(勇將)의 전형적인 스타일이라면, 오디세우스는 전략에 뛰어난 지장(智將)의 모델이다. 아킬레우스가 분노를 즉각 토해내는 용사라면, 오디세우스는 인내심 그 자체다. 아무리 참혹하고 모욕적인 상황이라도 참고 견딜 줄 아는 ‘참을성이 많은 고귀한 오디세우스’. 그런데 이 표현은 아주 흥미롭다. 왜냐하면 ‘오디세우스(Odysseus)’라는 이름 자체가 ‘참을성’이라는 말과 잘 어울리지 않기 때문이다. ‘오디사오’는 ‘화가 났다’라는 뜻인데, 오디세우스라는 이름과 발음이 아주 닮았다. 한 연구에 따르면, 오디세우스라는 이름은 그의 할아버지인 아우톨리코스가 붙여준 것인데, 거기엔 할아버지 이름의 흔적이 묻어 있다고 한다. 서양 판타지 소설에 자주 등장하는 ‘늑대(리코스, lykos) 인간’이라는 뜻을 가진 아우톨리코스(Autolykos)는 손자인 오디세우스를 매우 아꼈으며 분신처럼 여겼기 때문이란다. 사정은 이렇다. ‘늑대(lykos)’의 야수성은 ‘분노(lyssa)’와 긴밀하게 연결된다. 실제로 ‘리사(lyssa)’는 ‘리코스(lykos)’에서 파생되었다. 그런데 희랍어에서 ‘ㄹ(l)’ 발음은 곧잘 ‘ㄷ(d)’ 발음으로 바뀐다. 따라서 리코스에서 파생된 ‘리사’는 곧 ‘디사’로 바뀔 수 있었고, 그로부터 ‘분노한다’라는 뜻의 희랍어 동사 ‘오디소마이(odyssomai)’가 나온다. 이렇게 오디세우스의 할아버지는 자신의 이름의 한 조각을 손자의 이름 속에 녹여 넣어 오디세우스라 하였다. 이 연구에 따르면, 오디세우스라는 이름의 뜻은 ‘늑대의 야수성으로 폭발하는 분노’쯤이 된다. 역설적이게도 호메로스는 그런 뜻의 ‘오디세우스’에다 ‘참을성이 많은 고귀한’이라는 버성기는 꾸밈말을 붙였다. 이렇게 놓고 보면, 오디세우스의 분노는 오랜 참음 끝에 격렬하게 폭발하는 것으로, 즉각적으로 폭발하는 아킬레우스의 분노와는 사뭇 다르다. 오디세우스의 마지막 장면은 잔혹한 분노의 극치를 이룬다. 일편단심 정절을 지키려는 춘향에게 치근대던 사또 변학도를 응징하는 어사 이몽룡의 출도는 비길 바가 아니다. 그는 외눈박이 폴리페모스의 눈을 거대한 올리브나무 말뚝으로 찔러 으깨었던 그 오디세우스였다. 눈을 찔린 폴리페모스가 비명을 질렀다. 친구들이 달려와 그에게 물었다. “왜 그래? 누가 그랬어?” 폴리페모스가 대답했다. “눈을 찔렸어. ‘아무도 안’이 그랬어!” “아무도 아니 그랬다고? 그러면 너 혼자 그런 거네?” 친구들은 ‘참 별일이네’ 하며 돌아갔다. 결정적인 순간, ‘아무도 안’이라는 이름은 오디세우스 일행을 위기에서 구했다. 폴리페모스의 손에서 벗어나 키클롭스의 섬을 떠나가며 오디세우스는 목숨을 걸고 외쳤다. “똑똑히 들어라. 네 눈을 멀게 한 것은 ‘아무도 안’이 아닌 바로 나, 오디세우스다.” 그렇게 외치던 오디세우스였다. 이제 그는 응징의 마지막 순간, 페넬로페를 능멸하고 왕궁을 탕진하던 구혼자들을 향해 화살을 겨냥했다. 거지 차림의 껍질 속에 ‘아무도 안’인 존재로 숨어 있던 오디세우스는 마침내 자신을 똑똑히 드러내며 외쳤다. “개 같은 자식들. 내가 죽은 줄 알았더냐?” 분노를 폭발시키는 오디세우스의 화살에 무례한 자들은 피를 뿜어내며 쓰러졌다. 하나도 빠짐없이, 모두. 거기엔 오직 당한 만큼 철저히 갚아주는 혹독한 복수의 논리만이 있다. 모욕적인 순간을 참아내며 와신상담, 절치부심하던 오디세우스의 분노가 거침없이 폭발하는, 잔인한 장면만이 있다.

|

|

김헌/서울대 인문학연구원 HK연구교수

|

| |

광고

기사공유하기