|

|

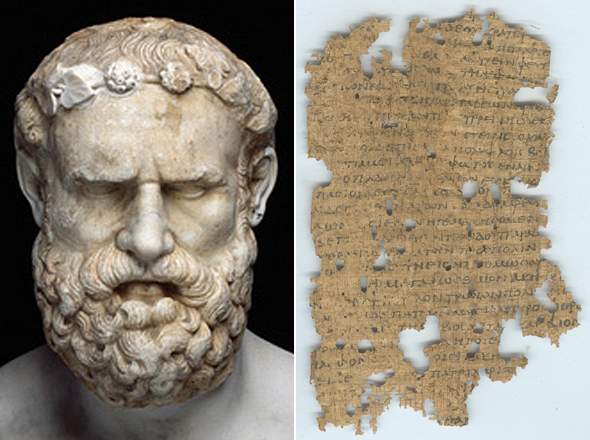

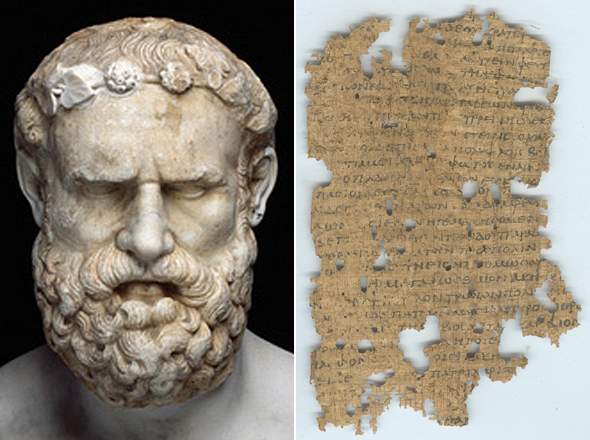

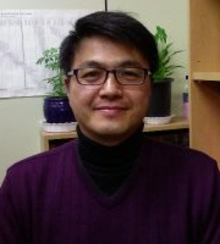

모스크바 푸시킨 박물관에 소장된 아르킬로코스 조각상. 원본은 기원전 4세기께의 그리스 것이며, 사진은 서기 2세기께의 복제본.(왼쪽) 아르킬로코스 조각글 5번이 담겨 있는 파피루스 필사본.(오른쪽)

|

고전 오디세이 ⑦ 방패를 버린 아르킬로코스

폭력의 미학 드높이는 전장에서

방패는 전사의 상징이자 자존심

적을 제압하는 문양도 가지가지

BC 7세기 그리스 최초 서정시인

공허한 명성보다 싱싱한 삶 예찬

영웅주의적 이념에 당당한 반기

|

|

고전 오디세이

|

<일리아스>는 전쟁 이야기다. 전사들은 두 쪽으로 갈라져 서로를 향하여 칼과 창을 겨누고 죽기 살기로 싸운다. 적을 죽여야만 살 수 있는 비정한 곳. 적을 죽이지 못하면 내가 죽는 절박한 곳. 그곳이 바로 전쟁터다. 죽음을 가장 절실하게 느낄 수 있는 곳. 전쟁이 일어나면 어느 순간, 어떻게 죽을지 모른다. 살아남을 수 있을까? 가족들은 무사할까? 어두운 의혹이 불길한 그림자를 끊임없이 던진다. 그곳에서 빛을 뿜는 존재는 단연 탁월한 전사다. 적을 거침없이 돌파하며 닥치는 대로 쳐부수는 전사는 처절하게 아름답다. 폭력의 미학이 통하는 곳. 호메로스는 전쟁터를 “남자의 명예를 드높이는” 곳이라 불렀고, 최고의 영웅 아킬레우스는 그곳에 뛰어들어 “불멸의 명성”을 얻고자 단 하나뿐인 목숨을 걸었다. 어차피 모든 사람은 죽는다. 그렇다면 길이길이 그 이름을 남기는 것만이 영원히 존재하는 유일한 길.

호메로스는 적에 맞서 나서는 전사의 모습을 찬란하게 그려준다. 각종 무구들로 무장한 전사는 숱한 무리들 가운데서 돋보인다. 머리를 감싸는 번쩍이는 투구. 정강이를 가려주는 금속성 경갑. 가슴을 두루는 튼튼한 흉갑. 예리하게 번뜩이는 칼과 청동의 굳센 창. 그러나 그 무엇보다도 압권은 방패다.

방패는 용사의 또다른 얼굴이다. 맞은편의 적이 가장 먼저 보는 것은 전사가 자기 전면을 가리며 들이대는 방패다. 그래서 사람들은 방패 속에 상대를 제압할 수 있는 무시무시한 그림을 새겨 넣곤 했다. 가장 대표적인 것이 고르고들, 특히 메두사의 모습이다. 뱀들로 날름거리는 머리카락에 살벌한 눈매를 가진 고르고는 쳐다보는 사람을 졸지에 돌로 만든다는 전설이 있다. 그러므로 전투가 시작되기도 전에 적들은 방패에 그려진 고르고의 모습을 보고 마비되는 듯, 굳는 느낌에 오싹했을 것이다. 그렇게 고르고의 문양은 전사들에겐 적을 압도하리라는 믿음을 심어주었고, 적들에겐 공포를 일으키는 마법의 부적이기도 했다. 아가멤논의 방패에도 무섭게 노려보는 고르고가 새겨져 있었고(11.32~40), 아테네 여신의 방패 중앙에도 고르고의 머리가 크게 새겨져 있었다.(5.738~742)

호메로스 다음 세대의 시인으로 알려진 헤시오도스는 호메로스를 모방하여 헤라클레스의 방패를 노래하는데, 그 방패 안에도 메두사가 페르세우스를 향해 돌진하는 무시무시한 장면이 그려져 있다.(<헤라클레스의 방패> 216~236) 신화에 따르면 페르세우스가 목을 자른 뒤, 메두사의 머리를 아테네의 방패 한가운데 붙였고, 그때부터 아테네의 위력은 더욱 강해졌다고 한다.

하지만 가장 유명한 것은 아킬레우스의 방패다. 그는 <일리아스>의 클라이맥스에서 헥토르와 일전을 벌이기 위해 나서는데, 헤파이스토스가 강력한 무장을 만들어준다. 호메로스는 특히 방패에 관해 길게 묘사하는데, 그 대목에서 <일리아스>가 숨겨두었던 세계가 오롯이 드러난다. 인간인 호메로스가 <일리아스>의 전면에 내보이는 세계는 전쟁의 피로 물든 전사의 세계인 데 반해, 신인 헤파이스토스는 아킬레우스의 방패 속에다 다른 반쪽의 세계, 곧 전사들이 잊고 있는 평화로운 일상의 세계를 일깨우듯이 그려준다. 요약하면 이렇다. 방패의 중앙에는 땅과 하늘과 바다, 태양, 달, 별 등 자연의 세계가 새겨져 있다. 그 바깥을 두 개의 도성이 감싼다. 하나의 도성은 전쟁이 없는 평화로운 도성이며, 다른 하나는 평화가 깨져 전쟁터가 된 도성이다. 도성 바깥으로 농촌의 모습도 그려진다. 이 역시 둘로 나뉜다. 평화롭고 풍요로운 농촌의 모습과 침입한 사자들에게 저항하여 개들과 목동들이 싸우는 들판의 모습. 전쟁에 휩싸인 도시와 혈투가 벌어지는 들판의 풍경이 <일리아스>의 무대라면, 평화로운 도시와 농촌은 <일리아스>의 전사들이 두고 온 고향이며, 전쟁이 끝나면 돌아가 회복해야 할 삶의 터전이다. 그 바깥엔 음악에 맞춰 춤추는 처녀 총각들의 모습이 그려져 있다. 그런데 총각들이 칼을 차고 있다. 출정의 신호가 울리면 언제라도 전쟁터로 뛰어나가야 함을 보여준다. 축제가 축제만은 아니며, 평화가 평화만은 아니다. 이런 모순 상황 속에서 총각들은 미친 듯이 춤을 춘다. 또한 그들이 전쟁터로 떠나면 기약 없이 기다려야만 하는 처녀들도 넋을 놓고 격정적으로 춤을 춘다. 미칠 것만 같은 청춘의 풍경 끝에 세상의 경계인 오케아노스 강이 둥글게 흐르며 방패를 마감한다.(18.478~608)

전쟁과 평화가 맞물린 세계가 아프게 새겨진 방패를 들고 아킬레우스는 적장 헥토르를 향해 돌진한다. 그는 인간 세계의 피할 수 없는 비극적인 운명을 들고 싸우는 셈이다. 호메로스를 모방한 로마의 시인 베르길리우스도 영웅 아이네이아스에게 방패를 들게 한다. 그의 방패 속에 불카누스(=헤파이스토스)는 로마의 역사를 그려 넣으며, ‘위대한’ 로마 제국을 건설할 아우구스투스 황제의 출현을 예언한다. 이로써 아이네이아스는 이탈리아의 토착 세력에 대항하여 단순히 방패를 들고 싸우는 것이 아니라, 앞으로 건설될 로마를 위한 사명과 거대한 로마 제국의 역사를 들고 싸우는 것이 된다.

방패는 자신을 방어하고 상대를 제압하기 위한 도구일 뿐만 아니라, 전쟁의 이유와 명분을 담는 전사의 상징이 된다. 전쟁터로 나가는 전사들을 향하여 고대 스파르타의 여인들은 외쳤다고 한다. “방패를 들고 오든가, 방패에 실려 오라.” 어떤 일이 있어도 절대 방패를 빼앗겨서는 안 된다. 그것은 전사의 자존심이며, 전사의 또 다른 자신이기 때문이다. 방패를 버리고 잽싸게 전쟁터를 빠져나오는 것은 죽음보다도 못한 비겁한 배신이고 치욕이며, 조국과 가족을 위해 용맹스럽게 싸우는 것은 명예로운 일이다. 전사의 명예는 누구도 부인할 수 없으며, 누구나 꼭 지켜야 할 공동의 이념이었다.

기원전 7세기 중반쯤(?) 아르킬로코스라는 시인이 나타나 영웅주의적 집단 이념에 냉소적인 딴죽을 걸었다. “방패 때문에 사이아(Saia) 놈 하나는 우쭐대겠지, 덤불 옆에다/ 기껍진 않았지만 내가 버린 흠잡을 데 없는 그 방패를 얻었다고./ 하지만 난 내 자신을 구했으니, 그깟 방패를 내가 왜 걱정하겠는가?/ 가져가라지. 난 다시 그에 못지않지 않은 새것을 마련할 테니.”(조각글 5) 방패는 방패일 뿐. 방패보다 중요한 것은 방패를 가지고 싸우는 사람 자체. 괜히 폼 잰다고 버티다 죽으면 무슨 소용이냐는 통쾌한 외침. 까짓 방패, 또 하나 사면 되지. 아킬레우스의 말처럼 “사람의 목숨은 한번 이빨의 울타리 밖으로 나가면/ 약탈할 수도 구할 수도 없어 다시는 돌아오지 않는 법.”(<일리아스> 9.408~409) 그러니 역사에 길이 남을 영원한 명성이란 이미 죽은 자에겐 헛된 것. 아르킬로코스는 사후의 공허한 명성보다는 지금 여기의 싱싱한 삶을 예찬한다. “도성 사람들 가운데 누구에게도 존경도 명성도 없게 되지, 죽고 난 후엔/ 암, 없게 되지. 차라리 우리는 삶의 은총을 좇으리라,/ 살아 있는 동안에. 가장 나쁜 것, 그것은 언제나 죽은 자에게만 있나니.”(조각글 133)

당연하지. 죽으면 아무것도 소용이 없다. 명예도, 훈장도, 영웅의 칭호도. 아무리 좋은 것도 삶 자체보다 더 좋은 것이 있을까? 없다. 물론, 삶에 연연해 비겁하게 살라는 말은 아니겠다. 전쟁을 쉽게 말하는 사람들을 향한 통렬한 외침일 뿐. 명예를 드높이며, 영웅 만들기로 전쟁을 부추기는 자들은 평화를 지키기 위해 전쟁을 해야 한다고 외친다. 전쟁터 바깥에서. ‘그래? 그러면 니가 가라, 전쟁터!’ 아르킬로코스는 전쟁터에서 보낸 긴 세월을 통해 전쟁이 얼마나 고단한 것인지를 잘 알고 있었다. “창에 기대어 손으로 빚은 보리빵을 먹고, 창에 기대어/ 이스마리스의 포도주를 마신다, 창에 기대어”(조각글 2) 제대로 앉아서 식사도 할 수 없는 전쟁터. 지친 몸을 창에 기대며 거친 빵과 신 포도주를 입에 넣던 아르킬로코스의 눈엔 눈물이 고였으리라.

|

|

김헌/서울대 인문학연구원 HK연구교수

|

전쟁은 멋지고 화려하며 찬란한 영웅들의 잔치가 아니다. 살아 있는 숱한 사람들이 평화롭게 살 수 있는 삶을 박탈당하고 영웅으로 죽어 방패에 실려 올 것을 강요당하는 비극의 제단이다. ‘됐다. 이제 그만해라.’ 아르킬로코스의 외침이 쟁쟁하다. 요란한 영웅 신화로 전쟁을 찬양하던 전통에 맞서 ‘난 그깟 방패 따윈 버리고 왔노라’고 당당하게 외친 아르킬로코스를 그리스 문학사는 최초의 서정시인으로 기억하고 있다.

김헌/서울대 인문학연구원 HK연구교수

광고

기사공유하기