|

|

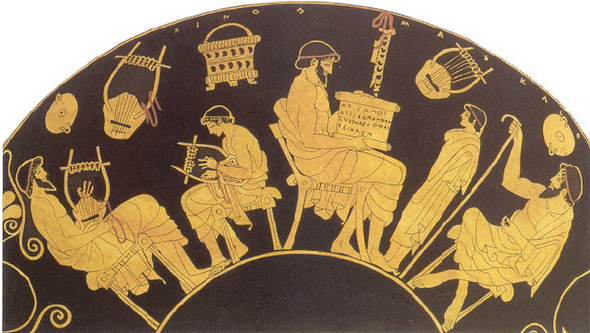

그리스의 전통적인 교육을 엿볼 수 있는 도기 그림. 시와 음악, 체육 등이 교육의 내용을 이루었다. 이소크라테스와 소피스테스들은 수사학 교육을 전면에 내세웠으며, 소크라테스와 플라톤은 철학을 교육의 내용으로 삼으면서 교육을 혁신하려고 하였다.

|

진정한 철학에 대한 반문

소크라테스와 플라톤은 변화무쌍한 현상을 넘어 영원불변한 본질을 지향했다. 그러나 이소크라테스는 달랐다. 그는 관념적인 지식에 대한 집착을 거부하고 생생한 삶의 지혜를 추구하는 ‘레소피아’였다.

“소크라테스, 이소크라테스를 뭐라고 부를까요?” 파이드로스가 물었다. 소크라테스가 대답했다. “이소크라테스의 생각 속에는 본성적으로 어떤 철학(tis philosophia)이 깃들어 있어.” 플라톤이 쓴 <파이드로스>에 나오는 대화 내용이다.(278e-279a) 소크라테스는 군소리할 것도 없이 서양의 위대한 철학자다. 그런 그가 인정했으니, 이소크라테스도 철학자의 반열에 서야 마땅하다. 하지만 서양 철학사를 다룬 책들 속에서 이소크라테스의 이름을 찾기란 쉽지 않다. 여러분에게도 낯선 이름일 듯. 이소크라테스 스스로가 일생을 철학에 바쳤다고 역설하는데도, 서양의 철학사가들은 그를 철학자로 취급하지 않았다. 그 이유는 뭘까? 도대체 철학이 뭐기에?

1955년 하이데거는 ‘철학이란 무엇인가?’라는 제목으로 강연을 하였다. 그는 철학으로 새겨진 낱말 필로소피아(philosophia)가 고대 그리스에서 태어났기 때문에 이 낱말이 그 당시에 어떤 의미로 통했는지를 알아야 한다고 했다. 그런데 철학이라는 낱말의 쓰임새는 ‘철학이란 무엇인가?’라는 질문의 꼴 자체가 잘 보여준다고 한다. ‘정의란 무엇인가?’ ‘아름다움이란 무엇인가?’라는 식으로 묻고 답을 찾는 것이 바로 철학이었기 때문이란다. 이 질문이 찾는 ‘무엇’이란, 정의가 정의일 수 있고, 아름다움이 아름다움일 수 있는 원인과 본질을 가리킨다. 하이데거는 이와 같은 질문을 던진 철학적 탐구의 창시자로 소크라테스를 꼽았다.

|

|

|

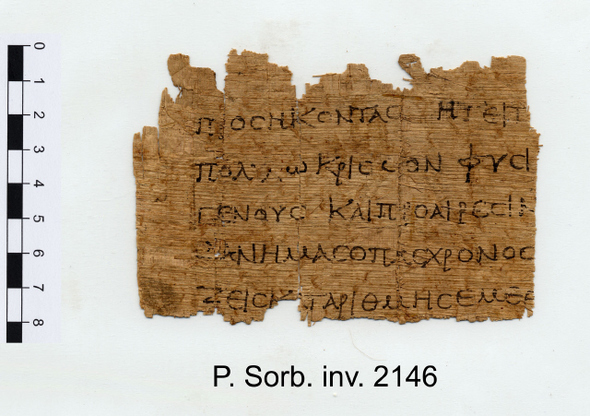

이소크라테스의 연설문(Ad Demonicum 10-11)이 적혀 있는 파피루스 필사본 사진.

|

그러나 우리가 고대 그리스의 풍경을 좀더 넓은 눈으로 둘러볼 때, 이와 같은 의미로 철학을 이해하는 것은 소크라테스-플라톤-아리스토텔레스 라인이 견지하던 하나의 의견이었을 뿐임을 알게 된다. 특히 지혜를 무엇으로 보느냐에 따라 철학은 전혀 다른 의미를 갖는다. 변하지 않는 본질 따위는 없고, 그것의 참모습에 대한 지식은 공허한 망상일 뿐이며, 많은 사람들에게 통하며 합의될 수 있는 의견이야말로 우리에게 진정 의미 있는 것이라면, 소크라테스의 철학은 허황된 것이 되지 않을까? 실제로 이런 의혹을 품던 사람들이 있었다. 그들에게 귀를 기울이면, 소크라테스 라인의 생각과는 아주 다른 목소리가 들린다. 그중 하나가 바로 이소크라테스의 목소리다. “지혜와 철학에 관하여 말씀드리자면, 다른 사람들이 철학이라고 말하는 것은 있을 수 없습니다. 우리가 무엇을 행해야만 하며, 무엇을 말해야만 하는지를 알려주는 그런 지식(episteme) 따위도 인간의 본성상 가질 수가 없습니다. 제 생각은 이렇습니다. 지혜로운 사람(sophos)이란 시의적절한 의견(doxa)들을 통해서 많은 경우에 더 좋은 결과에 이를 수 있는 사람이며, 그와 같은 분별력을 민첩하게 취하는 능력을 얻으려고 노력하는 사람이 바로 철학자입니다.”(<안티도시스> 270-1) 이소크라테스는 소크라테스를 겨냥하는 것 같다. 그는 소크라테스가 철학을 통해 추구하던 지식에 우리 인간은 도달할 수 없다고 선언하며 과감하게 던져버렸다. 영원불변하는 보편적인 지식은 급변하는 우리 삶의 구체적인 현실에 대해 쓸모가 없다는 뜻이겠다. 반면 그는 소크라테스가 참되지 않다고 폄하하던 한갓된 의견을 오히려 우리의 실제적인 삶에 유용하며 가치 있는 것으로 끌어올렸다. 추상적이고 관념적인 지식에 대한 집착을 거부하고 생생한 삶의 지혜를 추구하는 태도라고나 할까? 그는 참된 지혜란, 영원불변하는 본질을 아는 보편적인 지식이 아니라, 변화무쌍하며 다양한 가치관이 어우러진 삶 속에서 좋은 의견을 시의(kairos)적절하게 구성할 수 있는 분별력에 있다고 주장했다. 그것을 추구하는 것이 참된 철학, 곧 지혜에 대한 진정한 사랑이라고 하였다. 나아가 자신의 의견을 다른 사람들에게 설득력 있게 전달하며 원활한 소통과 합의를 이끌어낼 줄 아는 사람을 수사적 인간(rhetorikos)이라고 하였다. 이소크라테스에게는 바로 이런 사람이 진정한 의미의 철학자였다.

|

|

김헌/서울대 인문학연구원 HK연구교수

|

기사공유하기