|

|

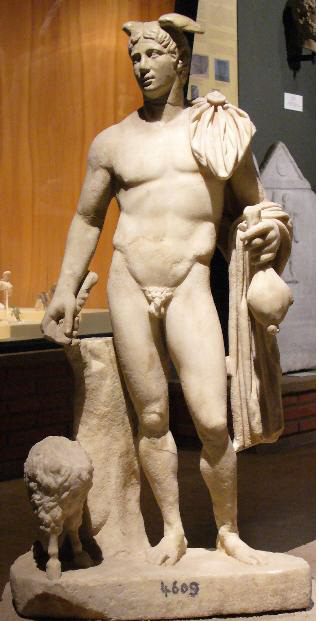

한 손에 작은 망치를, 다른 한 손에 돈주머니를 들고 있는 메르쿠리우스 신. 지금의 슬로베니아 지역에서 발굴된 그리스 상고기의 메르쿠리우스 조각상으로, 현재 이스탄불 고고학 박물관에 소장되어 있다.

|

[고전오디세이] 식을 수 없는 ‘메르쿠리우스’의 분노

로마인들은 장사와 상업을 관장하는 신을 메르쿠리우스(Mercurius)라고 불렀다. 원래 물건과 물건을 맞교환하는 물물교환에서 사람들은 자신에게 없는 물건을 교환을 통해서 얻는 것이므로, 교환으로부터 특별히 이익을 취하려 하지 않았다. 자신이 필요한 물품만 얻으면 되니까 말이다. 그러나 그것이 꼭 그렇게 되는 것은 아니었나 보다. 어느 날 사람들은 돈을 발명하게 되었다. 물건의 거래도 돈을 매개로 이루어지게 되었다고 한다. 그런데 서양 고대인들은 장사를 그렇게 좋아하지는 않았다. 물건을 사들인 값 그대로 물건을 판다면, 장사하는 사람에게 남는 것이 없을 것이고, 따라서 이윤을 남기기 위해서는 물건에 많은 말을 덧붙이고, 심지어 말을 바꾸는 일도 허다하기 때문이다. 이런 이유에서 서양 고대인들은 장사꾼을 수다쟁이, 혹은 거짓말쟁이로 멸시했다. 다음은 장사꾼과 돈에 대한 로마인의 시각을 잘 보여주는 이야기이다.

옛날에 그리스의 테살리아 지역에 바투스라는 노인이 살고 있었다. 이 사람으로 말하자면, 이 지역의 왕인 넬레우스의 머슴이었다. 그런데 이 사람은, 천성이 말이 많고, 같은 말을 반복하며, 말 바꾸기의 선수였다. 이른바 원조 수다쟁이였다. 바투스(Battus)는 본디 그리스 말로 ‘수다쟁이’를 뜻한다. 어느 날이었다. 제우스의 전령이었던 메르쿠리우스가 들판에서 주인 없이 이곳저곳을 떠돌아다니는 소떼를 보게 된다. 욕심이 난 메르쿠리우스는 자신의 장기인 ‘감추는 기술’을 이용해 소떼를 훔쳐 필로스의 숲에 숨겨 놓는다. 그런데 그만 이 장면이 바투스에게 발각되고 말았다. 사정이 여의치 않게 되자, 마음이 놓이지 않은 메르쿠리우스는 바투스를 달콤한 말로 유혹하였다. 누가 소떼를 보았냐고 묻거든 못 보았다고 말하라고 당부했다. 이에 대한 보상으로 암소 한 마리를 주겠다고 약속했다. 바투스는 “걱정 말고 가세요. 그대가 도둑질한 것은 저기 있는 돌이 먼저 일러바칠 것이오”(<변신이야기>, 제2권 696행)라고 하면서 메르쿠리우스를 안심시켰다. 그러니까 돌처럼 굳건하게 약속을 지키겠다고 맹세한 셈이다. 그러나 메르쿠리우스는 아무래도 바투스가 미덥지 않았다.

그래서 메르쿠리우스는 다른 목소리와 다른 얼굴로 변모해서 그를 다시 찾아갔다. 그는 바투스에게 혹시 소떼가 지나가는 것을 보았는지를 물었다. 만약 이를 알려준다면 한 쌍의 암소와 수소를 보상으로 주겠다고 약속했다. 보상이 두 배로 늘어난다는 소리에 바투스는 얼른 소떼가 숲에 있다고 알려주었다. 이렇게 말을 식은 죽 먹듯이 바꾸는 바투스를 메르쿠리우스는 이렇게 꾸짖었다.

나를 나에게 팔아넘기다니, 이 배신자야

나를 나에게 팔아넘기다니. (<변신이야기>, 제2권 705행)

바투스의 이야기는 물건에 말을 붙여서 구전(口錢)을 취하는 장사꾼의 모습을 잘 보여주는 사례이다. 그런데 장사는 기본적으로 이윤이 남을 때에 성립하는 거래다. 팔기 위해 사들인 물건을 사온 그대로 팔 수는 없기 때문이다. 어쩔 수 없이 거기에는 어느 정도 이윤을 붙여야 한다. 그러다 보니, 말도 덧붙여야 한다. 그렇다면, 이렇게 하는 말은 거짓말이 아닐는지? 물론 여기에는 물건을 사오고 팔기 위한 많은 노력과 시간이 들어간다. 따라서 어느 정도는 거짓말이 아니다. 하지만 장사란 이윤을 많이 남기는 일이기에, 장사하는 사람은 물건에 많은 말을 덧붙이게 된다. 그렇다면 장사하는 사람은 구조적으로 거짓말을 하지 않으면 안 되는 사람이라 하겠다. 이 대목에서, 장사하는 사람에게 허용되는 거짓말의 한계는 어디까지일까? 어찌되었든, 장사는 한편으로 거짓말을 토대로 이루어지고, 다른 한편으로 장사는 정직과 신용을 바탕으로 한다.

과연 장사와 관련해서 거짓과 정직은 서로 함께할 수 있을까? 이 물음에 대한 답으로, 물론 여러 이야기를 할 수 있겠지만, 지면 관계상 간략하게 대표적인 입장만 소개하겠다. 거짓과 정직이 함께 갈 수 없음을 가장 날카롭게 지적한 사람은 플라톤이다. 그는 <국가>편에서 자신의 형인 글라우콘의 입을 빌려 인간의 욕망에 대해서 다음과 같이 기술한다. 정직한 사람이건, 정직하지 않은 사람이건, 각자에게 자기가 하고 싶은 것은 무엇이든 할 수 있는 자유(exousia)를 허용하고, 그 욕망이 그들을 어디로 이끌고 가는가를 관찰한다면, 우리는 그들이 정직하든, 정직하지 않든 간에 그들이 똑같은 방향으로 간다는 것을 포착할 것입니다. 본성적으로, 자신이 좋은 것이라고 생각하고 추구하는 것을 더 많이 가지고자 하는 사람들의 탐욕(pleonexia) 때문입니다. 다만 법에 의해서 평등을 존중해야 하는 마음으로 강제되기는 하지만 말입니다. (<국가> 제2권, 359c-d) 인용은 “정의는 강자의 몫이고 이익”이라고 주장했던 트라시마코스의 말에 대한 글라우콘의 부연 설명이다. 이에 따르면, 정직은 거짓에 적수가 되지 못한다. 궁극적으로, 정직도 욕망 앞에서는 별수 없는 어떤 것에 불과하기 때문이다. 사정이 이쯤 되자, 소크라테스는 더욱 강력한 처방을 내놓는다. “더 많이 가지고자 하는” 인간의 욕망의 다스림과 조절을 위한 대안으로 “철학”과, “탐욕의 열기로 부풀어 오른 국가”와 사회를 차분하게 가라앉히는 나라로서 이상 국가를 제시하기 때문이다. 플라톤의 이런 제안도 하나의 처방이라 하겠다. 그런데 플라톤의 이런 처방에 대해 가장 강력한 반대 처방을 내놓은 사람이 어쩌면, 막스 베버일 것이다. 왜냐하면 거짓과 정직이 함께 갈 수밖에 없는 것이 장사이고 상업인데, 이를 정당화해주는 논리적 근거를 제시한 책이 베버의 <프로테스탄티즘의 윤리와 자본주의 정신>이기 때문이다. 요컨대, 베버는 열심히 일하고, 재산을 축적하는 것이 구원의 표지라는 점을 강조한다. 베버의 관점에서 본다면, 수다쟁이 바투스는 무죄이어야 옳다. 바투스는 자신의 일을 열심히 한 것밖에는 잘못이 없기 때문이다. 잘못이 있다면, 오히려 메르쿠리우스일지도 모르겠다. 왜냐하면 정작 변모와 변신을 통해서 바투스를 속인 이는 메르쿠리우스이고, 새로운 고객이 찾아왔고 그 고객에 대해서 바투스는 최선을 다했을 뿐이기 때문이다. 그러나 나는 이 대목에서 베버의 관점이 반은 맞고, 반은 틀렸다고 생각한다. 왜냐하면, 베버의 관점으로는 메르쿠리우스가 “나를 나에게 팔아넘기다니” 하면서 역정을 내며 분노하게 된 이유를 해명할 수가 없기 때문이다.

|

|

안재원 서울대 인문학연구원 HK연구교수

|

기사공유하기