|

|

그리스 희극은 통상 구희극(Old Comedy)과 신희극(New Comedy)으로 나뉜다. 구희극의 대표적인 작가로는 아리스토파네스(BC 446~386. 왼쪽)가, 신희극의 대표적인 작가로 메난드로스(BC 342~291, 오른쪽)가 꼽힌다.

|

[고전 오디세이 19] 사라진 그리스 ‘희극론’에 대하여

1327년 겨울, 윌리엄은 베네딕트 수도원에 도착했다. 미궁으로 빠져드는 살인사건을 해결하기 위해서였다. 그런데 조사에 착수한 이튿날 또 한 사람의 수도사가 보란 듯이 죽었다. 이어서 세 명의 수도사들이 연속으로 죽었다. 끔찍한 독살이었다. 그런데 이 살인사건들엔 중요한 공통점이 있었다. 윌리엄은 그것을 놓치지 않았다. 장서관에 있는 어떤 책이 연쇄 살인사건과 깊은 관련이 있다는 사실. 죽음의 책은 무엇이었을까? 그것은 바로 아리스토텔레스의 <시학> 제2권이었다.

우리에게 <시학>은 한 권으로 전해진다. “서사시와 희극에 관해서는 나중에 말해보도록 하고, 지금은 비극에서 관해서 논의해보자.” <시학>은 도입부를 마치고 제6장을 이렇게 시작하여 곧이어 비극을 다룬 다음, 서사시를 다루고 제26장에서 끝을 맺는다. 그러면 희극은? 말은 꺼내놨으니 쓰긴 썼을 터. 아리스토텔레스는 <수사학>에서 이런 말도 한다. “우스꽝스러운 것들에 관해선 따로 <시학>에서 정의해 놓았다.” 하지만 <시학>에는 우스꽝스러운 것들에 관한 논의가 없다. 그렇다면 희극과 우스꽝스러운 것들을 다룬 다른 책이 있다는 말이 아닌가? 실제로 많은 학자들은 아리스토텔레스가 <시학> 제2권도 썼고, 그곳에서 희극을 다루었으리라 추정한다. 그리스 철학자들의 생애를 기록한 디오게네스 라에르티오스는 아리스토텔레스의 <시학>이 두 권으로 이루어졌다고 전한다.(V 24) 하지만 두 권 가운데 제1권만 전해질 뿐, 제2권은 사라졌다. 무슨 일이 있었던 걸까? 움베르토 에코는 <장미의 이름>이라는 소설로 이 질문에 답한다.

‘웃어? 경건한 수도사들에게는 어림없는 소리! 웃음은 사람을 경박하게 만든다. 게다가 위대한 철학자 아리스토텔레스가 웃음 따위에 관심을 갖다니! 당치 않다. 고로 <시학> 제2권은 금서여야 한다.’ 엄격한 근엄주의 수도자였던 호르헤는 이렇게 생각했다. 그는 다른 수도사들이 이 책을 탐독하는 것을 막고, 탐닉하는 자를 응징하기 위해 책의 오른쪽 아래 모서리에 독약을 묻혔다. 누군가 오른손 손가락에 침을 묻혀 책장을 넘기면서 유쾌하게 키득거릴 때, 그는 불경스러운 웃음의 값을 목숨으로 치러야 했다. 마침내 사건의 전모를 폭로하는 윌리엄 앞에서 호르헤는 장서관에 불을 질렀다. 이 세상에 마지막으로 남아 있던 <시학> 제2권의 필사본은 호르헤의 이빨에 뜯기며 불에 타 재로 사라져버렸다. 기발한 상상력이다.

그런데 왜 그리스 희극을 다룬 <시학> 제2권은 수도사들에게 금서여야 했을까? 웃는 것이 죄라기보다는, 무엇 때문에 웃느냐가 문제였을 것. “그 누구도, 애인이든 남편이든, 빳빳이 세우고 나에게 다가오지 못할 것이며, 난 집에선 황소처럼 씩씩대는 남정네와 몸 안 섞고 살면서도, 야시시한 빛깔 옷을 입고 요염하게 분칠하여 남자가 나에게 후끈 달아오르게 할 것이며, 절대로 내 남자에게로 자발적으론 안 넘어갈 것이며, 만약 내가 싫다는 데도 힘으로 덤벼든다면, 정말 재미 하나도 없게 해주고 적극 호응하는 동작은 결코 취하지 않을 것이며, 천장을 향하여 다리를 들지도 않고 강판에 새겨진 암사자처럼 엎드려서 엉덩이를 내밀지도 않을 것임을 엄숙히 맹세하며, 이에 이 술잔을 비우는 바입니다. 만약 이것을 어긴다면, 맹물이 이 술잔을 가득 채우리라.” 한 여인의 맹세였다. 그 여인은 바로 군대(stratos)를 해산하라(luein) 촉구하는 뤼시스트라테(Lusistrate)였다.(212~236)

그는 스파르타와 아테네가 20여년째 펠로폰네소스 전쟁을 치르던 기원전 411년, 희극 시인 아리스토파네스에 의해 태어났다. 지긋지긋한 전쟁. 남자들은 집을 떠나 전쟁터를 떠돌고, 여인들은 하염없이 기다린다. 격전이 벌어지면 수많은 과부와 고아들이 생겨난다. 전쟁을 멈출 묘안은 없을까? 뤼시스트라테는 발칙한 상상력을 발휘한다. 여자들이 섹스를 거부하면, 욕정을 견디다 못한 남자들은 전쟁을 멈추고 집으로 돌아오리라. 아리스토파네스는 평화를 염원하는 간절한 마음을 유쾌한 해학으로 풀어냈다. 노골적이고 적나라한 성적 유머는 음탕하기보다는 오히려 건강하고 씩씩하다.

그러나 이런 해학은 경건한 수도사들에겐 적절치 않았던 모양이다. 물론 뤼시스트라테의 색스러운 맹세가 아리스토텔레스의 <시학> 제2권에 인용되었다고 확언할 순 없다. 하지만 농염한 농담들과 우스꽝스런 사건들이 그 안에 풍부하게 담겨 있었으리라 움베르토 에코는 상상했다. 거룩한 신을 닮고자 수행을 해도 인간은 역시 인간. 수도사들도 불끈거리는 욕망을 안고 살아가며, 통쾌하게 웃을 때 해방감과 자유를 느낄 줄 안다. 이런 사실을 움베르토 에코는 <시학> 제2권을 읽고 싶어 하는 수도사들의 호기심으로 그려냈다. 그리고 아름다운 장미에 위험한 가시를 달듯, 음흉한 경건주의자 호르헤는 희극을 다룬 <시학> 제2권에 독약을 발랐다. 웃고 싶은가? 웃어보아라, 죽고 싶으면. 희극은 그렇게 치명적이었다.

|

|

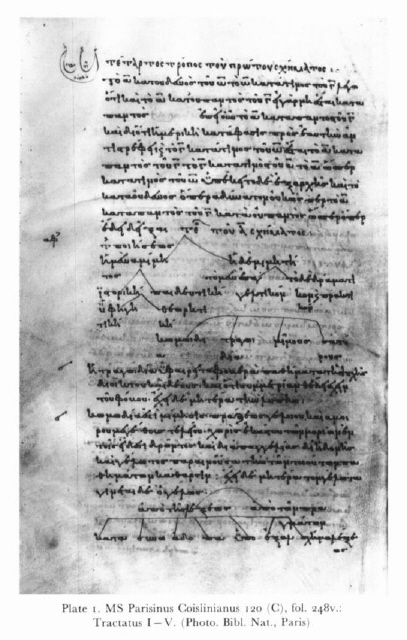

프랑스 파리 국립박물관에 있는 <트락타투스 코이스리니아누스 120> 중 아리스토텔레스의 희극 이론을 담고 있는 것으로 추정되는 부분의 첫 장. 이것은 아리스토텔레스의 <시학> 제2권을 재구성하는 데에 결정적인 자료로 평가된다.

|

이를 위해 두 가지 그림을 그려본다. 첫번째 그림. 아리스토텔레스는 아리스토파네스의 작품을 감상한다. 작품들을 면밀히 검토하여 희극의 본질과 구성요소들을 분석하고, 무엇이 인간을 웃게 만드는지, 그 방법을 찾아가며 꼼꼼히 적는다. 구체적인 사례들을 골라 분류하고 이론의 근거로 삼는다. 그렇다면 <시학> 제2권은 아리스토파네스의 희극을 이론으로 체계화한 것이다. 두번째 그림. 또다른 희극 시인 메난드로스가 있다. 그는 테오프라스토스의 제자였다고 한다. 테오프라스토스는 아리스토텔레스의 제자였다. 자, 아리스토텔레스는 테오프라스토스에게 <시학> 제2권을 맡기고 아테네를 떠난다. 그리고 테오프라스토스는 메난드로스에게 <시학> 제2권을 보여준다. 메난드로스는 그 책을 통해 희극 작법을 익힌 뒤, 새로운 느낌의 희극 작품을 쓴다. 그렇다면 메난드로스의 작품은 <시학> 제2권의 이론을 구현한 것이다.

|

|

김헌/서울대 인문학연구원 HK연구교수

|

기사공유하기