|

사립대-전문대 네트워크화

교수진·수업 공유하는 방식 미 캘리포니아주 대학 사례 연구중심대-산업중심대 등

대학 특성화 ‘역할분담’ 성과

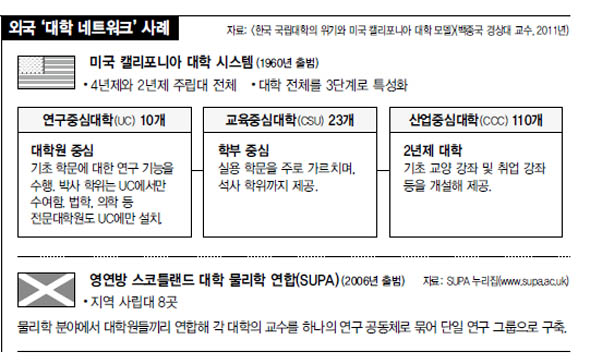

지난 2004년 당시 민주노동당 정책위원장을 맡고 있던 정진상 경상대 교수(사회학)는 ‘국립대 통합 네트워크’ 방안을 제안했다.서울대를 포함한 전국의 모든 국립대를 하나의 네트워크로 통합한 뒤, 전국을 인구 규모 등을 기준으로 13개 권역으로 나눠 기존의 국립대를 경북1대학, 경북2대학, 전북1대학 등으로 바꾸자는 구상이었다. 신입생을 공동으로 선발하고 졸업장도 개별 대학이 아닌 ‘국립대’가 공동으로 수여하자는 내용도 들어 있었다. 국립대부터 대학 서열을 해체해 학벌주의를 극복하자는 목적이 더 컸지만, 정 교수의 제안은 우리나라에서 처음으로 고등교육 체제 개혁안을 공론화한 것으로 평가된다. ‘반값 등록금’을 위한 정부의 재정 투입을 계기로 한국 교육문제의 근원인 대학을 ‘재구조화’해야 한다는 목소리가 힘을 얻고 있다. ‘대학간 협력에 기반을 둔 네트워크형 체제’가 유력한 대안으로 꼽힌다. 165개 대학이 모두 ‘정부 의존형’(대학 재정의 50% 이상을 정부가 지원) 사립대인 스코틀랜드에서는 지난 2006년 6개 대학이 대학원의 물리학과를 공동으로 운영하는 연합 대학원 형태의 ‘스코틀랜드 대학 물리학 연합’(SUPA·이하 ‘수파’)을 구성해 주목을 받았다. 각 대학의 교수들이 하나의 연구그룹을 이뤄 공동으로 선발한 신입생을 교육하는 방식이다. ‘수파’에는 영국 왕세자 부부가 졸업한 명문 세인트앤드루스대학도포함돼 있으며, 현재 영국에서 가장 큰 물리학 연구그룹으로 평가받고 있다. 박정원 상지대 교수(경제학)는 “대학 간에 경쟁을 하면 경쟁에서 탈락하는 대학의 교수와 연구시설은 버려지기 마련인데, ‘수파’와 같은 협력체제에서는 모든 자원을 살릴 수 있어 연구 역량의 극대화가 가능해진다”며 “설립한 지 5년 만에 유럽연합(EU)이 발주하는 연구과제 수주가 크게 늘어나고 유학생도 증가하는 등 대학 네트워크의 성공 모델로 평가받고 있다”고 말했다.

스코틀랜드 사례를 모델로 국내에서 최근 논의되고 있는 방안이 ‘권역별 대학 네트워크’다. 지난 6월20일 민주화를 위한 전국교수협의회와 전국교수노동조합 등이 연 ‘대학 체제 개편 심포지엄’에서 강남훈 한신대 교수(경제학)가 제안했다. 전국을 13개 권역으로 나눈 뒤 각 권역별로 국립대를 중심에 놓고 사립대와 전문대가 네트워크를 형성하고 교수진을 공동운영해, 학생들이 어느 대학에 입학하든지 네트워크에 참여한 대학의 교수한테서 교육을 받을 수 있게 하자는 것이다. 강 교수는 “대학원은 뛰어난 교수와 우수한 학생이 모두 필요한데 현재 서울의 상위권 사립대도 대학원에서 우수한 학생을 확보하는 게 쉽지 않다”며 “당장 대학원부터 네트워크를 만들어 교수 풀을 구축하고 학생을 공동으로 교육한다면 지방의 대학 연합도 미국 대학을 금방 따라잡을 수 있다”고 말했다.

|

|

기사공유하기