|

한명기 교수의 G2 시대에 읽는 조선 외교사

② 고려와 조선을 몰아붙이다 (1)

14세기 중반 원나라 패망 길

홍건족 등 각지 반란군 출몰

빈농출신 주원장 명 일으켜

1393년 6월, 명의 주원장은 조선에 국서를 보내왔다. 내용은 다음과 같다.

“조선 너희가 믿는 것은 바다가 넓고 산이 험준한 것인데 너희는 우리 군대가 한나라와 당나라 시절과 같을 것이라고 생각한다. 짐은 군대를 일으켜 강남, 회남을 복속시키고 천하를 통일하여 북쪽 오랑캐를 쫓아버렸다. 수군과 육군을 모두 갖췄으니 어찌 한당에 비할 것인가? (…) 병력이 백만이고 전함이 천리에 뻗치니 발해의 수로와 요동의 육로로 쳐들어간다면 너희 조선쯤이야 아침 한끼 거리도 되지 못하니 무슨 수로 당해낼 수 있겠는가.”(<명태조실록>)

주원장은 ‘백만 대군과 수많은 전함을 이끌고 정벌에 나서면 조선은 상대도 되지 않을 것’이라며 기염을 토하고 있다. 주원장은 왜 조선에 대해 이런 협박을 늘어놓았을까?

|

|

조선 태조 이성계의 초상. 1388년 위화도 회군을 통해 ‘명에 충성하겠다’는 메시지를 전달했던 이성계는 조선 개창 이후에도 계속된 명의 외교적 압박을 돌파하기 위해 고심을 거듭할 수밖에 없었다.

|

홍건족 등 각지 반란군 출몰

빈농출신 주원장 명 일으켜 원의 쇠망과 명의 굴기 14세기 중반 원은 몰락의 길로 들어선다. 왕위 찬탈이 빈발하는 등 정치적 갈등이 이어지고, 만연한 사치 속에 가렴주구가 기승을 부렸다. 화폐를 남발하여 인플레가 심화되고 생활고에 시달리는 하층민들의 원성이 높아졌다. 1344년 황하가 범람했을 때, 하층민들을 가혹하게 사역시켜 치수 사업에 나서자 민심은 폭발했다. 백련교도들을 중심으로 각지에서 반란이 일어난다. 유복통, 장사성, 곽자흥, 진우량 등 한족 출신 반군 지도자들이 농민들을 규합하여 일어났다. 그들 가운데는 머리에 붉은 띠를 둘러 홍건적이라 불리는 자들도 있었다. 원은 대운하와 바다에 목을 매고 있었다. 곡물과 소금 등 물자의 대부분이 강남에서 대운하와 바다를 통해 북경으로 운반되고 있었기 때문이다. 장사성 등 반란군이 대운하를 위협하는 상황에서 바다의 분위기도 심상치 않았다. 강남의 연해에서도 반란을 꾀하는 무리들이 일어났다. 절강 연안에서 활동했던 방국진이 대표적인 인물이다.

하지만 반란을 진압해야 할 원의 군사력은 예전 같지 않았다. 육군도 약해졌지만, 유목민 출신인 원이 수군으로써 바다의 안전을 확보하는 것은 훨씬 어려웠다. 총체적인 난국이었다. 중원에 정착한 지 오래되어 유목민의 야성을 잃어버린데다 소수의 몽골족으로 다수의 한족들을 통제하는 것이 한계에 이르렀던 것이다. 반란군 지도자 가운데 최후의 승자는 주원장이었다. 안휘성의 빈농 출신인 그는 1344년 대기근을 만나 부모와 형제를 잃었다. 굶어죽지 않으려 황각사란 절에 의탁하여 탁발과 구걸로 연명하는 비참한 시절을 보냈다. 그는 스물다섯 살이던 1351년 곽자흥 집단에 몸을 맡긴다. 군사적 재능을 발휘한 주원장은 승진을 거듭했고 곧 독립하여 승승장구한다. 주원장은 비범한 능력을 발휘했다. 우선 휘하 장졸들의 기율을 엄격히 단속하여 민심을 얻는 데 성공했다. 또 이선장, 유기, 송렴 등 귀족 출신의 문관들을 참모로 영입하는 수완을 보였다. 주원장은 이들의 지략과 경륜을 활용하여 대업을 성취할 수 있었다. 1361년부터 1367년까지 진우량, 장사성, 방국진 등 라이벌들을 차례로 제압하고 반란군의 세계를 평정했다. 이윽고 1368년 남경에서 제위에 올라 국호를 명이라고 칭했다. 같은 해 주원장은 북경을 향해 원정군을 출동시킨다. 서달이 이끄는 북벌군의 공격에 원군은 속절없이 무너졌다. 원의 순제는 북경을 버리고 고비사막 쪽으로 도주한다. 이들 원의 잔여 세력들이 만든 나라를 보통 북원이라고 부른다.

|

|

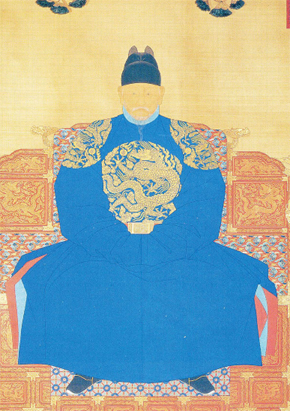

명 태조 주원장의 초상. 1368년 명을 건국한 주원장은 고려와 조선을 몹시 불신했던 인물이었다. 그는 고려와 조선이 요동에 대해 영토적 야심을 품을까봐 의심했다. 그는 이 때문에 조선에 대해 강압적이고 무례한 외교적 압박을 가하곤 했다. 대만 국립고궁박물원 소장

|

북원과 결탁 요동 넘볼세라

명 ‘한반도 길들이기’ 고삐 요심이란 요양과 심양을 가리킨다. 주원장이 고려를 ‘길들이려’ 했던 배경에는 역시 영토 문제가 자리 잡고 있었다. 명은 당시까지 요동 지역을 영토로서 아직 장악하지 못한 상태였다. 그런데 요동에는 나하추를 비롯한 ‘강포한’ 원의 잔당들이 세력을 떨치고 있었다. 주원장은 고려가 이들 잔당이나 북원과 연결하여 요동을 차지하려는 야심을 품지 않을까 몹시 경계했다. 유시문에서 했던 이야기는 명과 북원, 그리고 원의 잔당들 사이에서 고려의 태도를 분명히 하라는 경고이자 압박인 셈이었다. 영토 문제에서 비롯된 명의 압박은 이후에도 계속되었다. 그에 맞서 최영 일파가 1388년 요동 정벌을 시도하고, 원정에 나섰던 이성계 등이 위화도회군을 단행한 것은 주지의 사실이다. 하지만 회군을 통해 ‘자세를 낮춘’ 이성계 일파가 조선을 건국한 뒤에도 명은 압박을 멈추지 않았다. 1393년의 국서에서 보이듯이 걸핏하면 정벌하겠다고 위협한다. 조선의 고민이 깊어갈 수밖에 없었다. 명지대 사학과 교수

기사공유하기