등록 : 2011.06.17 20:37

수정 : 2011.10.26 11:08

|

|

필자가 타고 항해한 페가서스와 비슷한 크기의 컨테이너선인 1만3000TEU의 MSC 사보나호가 예인선에 이끌려 양샨항으로 들어오고 있다. 이 배는 세계에서 제일 큰 컨테이너선 중 하나다. 이 배는 전방의 시야를 확보하기 위해 조타실 부분이 굴뚝이 있는 엔진공간과 나뉘어져 앞쪽에 설치된 것이 특징이다.

|

“한달간 컨테이너선 타고 동행기계와 항해의 비밀 풀어내야”

“물이 출렁거려도 꼼짝하지 않는페가서스는 강철로 된 땅이었다”

출항-상하이 양산 터미널

오늘날 초대형 컨테이너선은 인간이 만든 움직이는 물건 중에 가장 큰 축에 속할 것이다. 항공모함보다 훨씬 길고 무거운 컨테이너선이 시속 44㎞로 온 세계 바다를 누빈다는 것은 한마디로 놀라운 기계의 승리이다. 사람들은 쇠로 된 배가 물에 뜨는 것이 신기하다고 말하지만 기계비평가에게 신기한 것은 그 배가 앞뒤, 좌우 균형이 맞고, 엔진은 며칠이고 쉼 없이, 과열되지도 않고 계속 10만 마력의 힘을 내며 돌아가고, 레이더, 통신설비, 발전기, 펌프, 센서들이 섬세한 조화 속에 탈 없이 작동한다는 사실이다. 그 비밀을 알아보고자 비평가는 호기심을 가지고 그 기계 속으로 들어가 보았다. 중국 상하이에서 영국의 사우샘프턴까지 가는 한 달간의 항해에서 기계비평가는 항해가 어떻게 이루어지고 선박의 구석구석에 무엇이 있는지, 컨테이너는 어떻게 싣고 내리는지, 선원들은 어떻게 생활하는지, 험한 날씨는 어떻게 견디는지 자세히 보고 기록했다. 이 시리즈 연재는 그 여정의 기록들을 정리한 것이다.

기계비평가 이영준 교수는?

50살. 오랫동안 사진·이미지 평론을 해오다 수년 전부터 ‘기계비평’이라는 새 영역을 개척해왔다. 세상의 복잡한 기계들을 찾아다니며 그 얼개와 기능에 대해 뜯어보고 글로 쓰는 것을 일로 삼는다. 기계가 땀을 뻘뻘 흘리며 일을 할 뿐 아니라 감각과 지식의 즐거움도 줄 수 있다고 생각한다. 기계란 기능을 할 뿐만 아니라 의미도 만들어낸다는 지론 아래, 2006년 <기계비평>이란 책(현실문화연구)을 펴내기도 했다. 겸업으로 계원디자인예술대학 교수를 맡아 이미지 비평을 가르치고 있다.

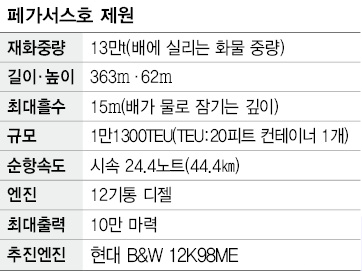

기계비평가가 한달 동안 중국 상하이에서부터 영국의 사우샘프턴까지 타고 갈 컨테이너선의 이름은 ‘시엠에이 시지엠 페가서스’(CMA CGM Pegasus: 이하 페가서스). 참 멋진 이름이다. 신화에 나오는 날개 달린 흰 말, 그리고 별자리 이름. 그리고 재화중량(dead weight: 배에 실을 수 있는 화물의 실제 무게) 13만t에 길이 363m, 최대흘수(draft: 배가 수면 아래로 잠기는 깊이) 15m의 무지막지한 배. ‘CMA CGM’이라는 프랑스의 해운회사는 1만1300TEU(TEU는 twenty-foot equivalent unit의 약자로서 길이 20피트 기준으로 컨테이너 한 개를 세는 단위이다. 현재 세계에서 제일 큰 컨테이너선은 머스크사의 에마 머스크를 비롯한 E클래스의 1만5000TEU급 배들이며, 대우조선은 그 회사로부터 1만8000TEU급의 컨테이너선 수주를 받아놓고 있다)급의 컨테이너선 11척에 별자리 이름을 주욱 붙였는데, 페가서스는 그중 하나였다. 이제 한 달 동안 페가서스를 타고 항해하면서 나는 컨테이너선이라는 복잡한 기계와 항해의 비밀을 풀어보려고 한다.

페가서스는 엄청난 무게에도 불구하고 아주 날렵한 배다. 화물선이라는 것은 되도록 짐을 많이 실어야 한다. 이 때문에 해군 구축함처럼 날씬한 선형을 가질 수는 없겠지만 그래도 탱커(원유운반선)나 벌크 캐리어(철광석 등 포장되지 않은 화물을 싣는 배) 같은 다른 형태의 화물선에 비하면 선형이 날씬한 편이다. 그 무게와 크기에 순항속도 24노트(44.4㎞)라는 것은 상당히 빠른 것이다. 내가 타고 간 한 달간 항로에서 파일럿 스케줄(항구로 들어온 배를 인도하는 도선사가 배에 올라타는 시간대)에 맞추느라 일부러 속도를 늦출 때를 빼고 페가서스는 한 번도 다른 배에 뒤지는 것을 본 적이 없다. 페가서스는 날듯이 탱커선, 벌커선, 엘엔지(LNG)캐리어선, 피더선(중소형 컨테이너선), 코스터선(연안 연락선), 잡화선, 심지어 해적선까지 모든 배들을 따돌리고, 다른 컨테이너선들도 추월하며 나아갔다. 페가서스는 오늘날 빨라지고 거대해진 글로벌 운송의 표상이다. 신화 속 페가서스의 심장에 붉은 피가 돌고 있다면 컨테이너선 페가서스의 몸속 깊은 곳에 있는, 출력 10만 마력의 비앤더블유맨(B&W MAN) 12기통 디젤엔진에는 검은색의 찐득찐득한 벙커C유가 돌고 있다. 페가서스는 신화 속 페가서스의 물질적 환생이면서 동시에 10만 배로 증폭된 에너지의 화신이다.

|

|

찬물에 빠져도 체온을 유지해주는 비상용 드라이슈트를 입은 필자

|

오늘날 컨테이너선 항해는 대항해시대 같은 모험은 아니다. 하지만 본래 해운회사와 아무 관련 없는 민간인인 내가 배를 타러 가는 것은 사정이 다르다. 16세기 남미의 끝 티에라델푸에고를 돌았던 스페인 탐험가 마젤란이 더 서쪽으로 항해하면 태평양이라는 큰 바다가 나올 것인가를 알지 못한 채 막막한 상태에서 항해했던 것만큼이나 막막한 모험이었다. 괴물 같은 규모로 물류가 성장하는 나라 중국에서 컨테이너선이 출항할 터미널은 일반인은 도저히 상상도 할 수 없는 매우 멀고 특수한 곳에 있었기 때문이다. 부산 광복동에서 택시를 잡아타고 “신선대 컨테이너 부두 갑시다” 하면 30분 만에 갈 수 있는 그런 규모가 아니었던 것이다.

상하이 시내에서 택시로 두시간 반이 걸릴 정도로 먼 양산(洋山) 컨테이너 터미널은 상하이 앞바다 섬에 새로 건설된 시설이다. 길이 32㎞의 둥하이(東海)대교로 육지와 연결되어 있다. 이 터미널은 현재 1년에 1500만TEU의 컨테이너를 처리할 수 있다. 계속 공사가 진행되어 2020년에는 2500만TEU의 용량을 가질 것이며 그때는 선석(berth: 부두에서 배를 댈 수 있는 자리)의 길이가 20㎞가 될 것이라고 한다.

아직 둥하이대교에 가기 한참 전인데도 고속도로 왕복 6차로에는 오로지 세계 각국의 수많은 해운회사들 컨테이너를 실은 트럭들만 보인다. 물론 그중에는 내가 탈 배의 해운회사인 CMA CGM의 컨테이너도 아주 많이 보인다. 전세계에서 쓰이는 거의 모든 물건을 만들고 있는 나라 중국의 위력이 정말 뼈저리게 실감 나는 순간이다.

컨테이너는 모양과 크기와 내용이 잡다하게 다른 화물들을 하나의 통일화된 규격으로 치환해서 빨리 처리할 수 있게 해준다. 이런 컨테이너의 위용은 배에 타기 훨씬 전인, 그 전단계라고 할 수 있는 컨테이너 터미널 진입도로에서 벌써 나타난다. 그것은 풍경마저 균질화해 버리는 21세기 물류산업의 힘이다. 이것은 인간의 스케일을 훨씬 초월한 어떤 거인의 역사이지 인간이 할 수 있는 일이 아니다. 세계 제1의 강대국으로 급부상하고 있는 중국의 힘이 어떤 것인지 정말로 머리칼이 쭈뼛 설 정도로 실감하는 순간이다. 도대체 중국은 어디까지 커갈 것인가….

나는 이 풍경에 전율하느라, 또 과연 내가 배가 있는 곳까지 갈 수 있을까 전전긍긍하느라 사진 한 장 찍지 못했다. 천신만고 끝에 이른 선석에는 길이 363m, 바닥부터 꼭대기까지 높이가 62m나 되는 페가서스가 거대한 위용을 자랑하며 나를 기다리고 있었다. 이제 항해를 앞두고 흥분되는 순간이다. 그러나 어안이 벙벙하고 놀라고 흥분하기만 해서는 비평가가 아니다. 귀한 조선백자를 발견한 미술사가가 계속해서 감탄만 쏟아낸다고 해서 비평은 아니다. 냉정한 마음으로 사물과 거리를 두고 그 의미에 대해 성찰하고 담론을 풀어내야 비평가다. 하지만 페가서스를 앞에 둔 나는 냉정할 수가 없었다. 선체의 위용에 놀란 나는 이때도 사진 한 장 찍지 못했는데, 이후 한 달간의 항해에서 한 번도 페가서스 전체를 찍을 기회는 없었다. 배가 너무 커서 배 전체를 찍으려면 한참을 멀리 가야 하는데 컨테이너 부두에서는 인간이 함부로 걸어 돌아다니면 안 되기 때문에 그럴 기회가 없었다. 컨테이너 부두는 기계가 주인이지 인간의 땅이 아니기 때문이다.

|

|

필자가 타고 간 페가서스 호의 자매선인 CMA CGM 안드로메다 호. 페가서스가 너무 커서 전체 모습을 담은 사진을 찍을 수 없었기 때문에 이 사진으로 페가서스의 사진을 대신한다.

|

물이 아무리 출렁거려도 꼼짝도 하지 않는 페가서스는 떠 있는 배가 아니라 강철로 된 땅이었다. 두께 4㎝의 강철로 된 10m가 넘는 현측(뱃전)은 그냥 만리장성 같은 장벽이었다. 가파른 사다리를 따라 무거운 짐을 끌고 그 장벽을 오르자 선장님이 나를 기다리고 계신다고 한다. 선장님을 만나기만 하면 페가서스의 모든 신화와 비밀들이 내 앞에 풀릴 것만 같았다.

광고

기사공유하기