|

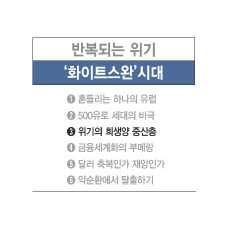

반복되는 위기 ‘화이트스완’ 시대 ③위기의 희생양 중산층

인터뷰/ 장하준 영국 케임브리지 교수

주주자본주의는 어떻게든 주주에 많이 줘야 하니하청기업 쥐어짜거나 중간간부나 나이들거나 숙련된 노동자 줄이게 돼 장하준 영국 케임브리지 교수는 미국 같은 선진국에서 중산층이 몰락하고 있는 것은 주주의 이익을 극대화하는 주주자본주의의 폐해 때문이라고 지적했다. 기업들이 주주들에게 배당을 많이 하기 위해 이익을 늘리고 비용을 줄이는 데만 몰두하다보니 좋은 일자리가 사라졌고, 이것이 결국 소득 격차 확대로 귀결됐다는 것이다. 그는 이를 “위에 있는 사람들이 많이 뽑아가려니까 자꾸 가운데가 줄어드는 것”이라고 비유했다. 지난달 중순 진행된 전화 인터뷰에서 그는 이런 문제를 해결하지 못하면 위기가 반복·확산될 것이라고 경고했다.

|

|

장하준 영국 케임브리지 교수

|

중·하층이 상대적 박탈감 가계부채를 증가시키는 악순환이 발생했다

- 중산층 몰락도 비슷한 이유인가? “단순하게 얘기하자면 위에 있는 사람들이 많이 뽑아가려니까 자꾸 가운데가 줄어드는 것이다. 예를 들어, 기업이 이윤을 많이 내려면 인력을 최대한 줄여야 하고, 결국 공장을 외국으로 옮기게 된다. 그런 과정에서 중산층이 희생된다. 어떻게든 단기에 돈을 많이 벌려고 하면 장기적 관점에서 투자해 결과적으로 좋은 일자리를 만드는 체제가 없어지게 된다. 그러니까 과거에 좋은 직장 갖고 살았던 사람들이 줄면서 중산층이 몰락하는 것이다. 주주자본주의는 어떻게든 주주들한테 많이 나눠줘야 하니까 결국 하청기업을 쥐어짜거나, 중간 간부나 나이들거나 숙련된 노동자들을 줄이게 된다. 그게 비용을 절감하는 데 제일 좋기 때문이다. 중산층을 헤쳐놓고 보면 그런 사람들이다.” - 이번 위기를 해결하기 위해서는 어떤 근본적인 대책이 마련돼야 한다고 보는가? “근본적인 것은 금융개혁이다. 정치적으로 재정적자를 내지 못하게 만들어 놓은 현 상황에서 정부가 할 수 있는 일이라곤 양적팽창을 통해 돈을 푸는 것밖에 없다. 그렇더라도 돈을 중소기업에 빌려주거나 낙후지역에 투자하도록 해야 하는데 그냥 풀어놓으니 그 돈이 국제 상품시장으로 가서 석유값, 음식값을 올리는 데 큰 공헌을 하고 있다. 지금 근본적 시스템을 고치지 않으면 그나마 갖고 있는 수단을 써도 그런 식으로 부작용만 낳을 뿐이다. 선진국 정부들이 어느 정도로 금융 로비에 붙잡혀 있느냐면, 영국의 경우 공적자금을 투입해 로열뱅크오브스코틀랜드(RBS) 같은 금융기관을 장악했는데도 주주자본주의 논리조차 강요하지 못하고 있다. 자기가 최대주주이면서 최고경영자한테 회사 가 정상화될 때까지 10만파운드만 받고 일하라고 하거나, 저소득층과 중소기업에 대출을 많이 하라고 못한다. 이건 자본주의도 아니다.” - 일부에선 그리스·이탈리아·스페인 등 남유럽 국가들의 재정 문제가 과도한 복지비 지출에서 비롯했다고 주장한다. “말도 안 되는 얘기다. 남유럽 국가들은 유럽 기준에 비춰 보면 복지가 제일 안 돼 있는 나라들이다. 자기들 걷는 것에 비해 쓰는 게 많다고 해서 그게 복지 때문이라고 해서는 안 된다. 스페인 같은 나라는 지난 10여년 간 기본적으로 재정흑자를 내던 국가다. 부동산 거품 붕괴로 인한 경기 침체 때문에 세수가 감소하면서 재정 적자가 생긴 것이지 복지 지출로 생긴 게 아니다. 그리스는 워낙 탈세 같은 게 심해서 재정 적자 문제가 이미 이전에 있었다. 이탈리아도 재정 적자가 금융위기 전 국민소득 대비 2~3% 수준이었으니까 큰일 날 규모가 아니었다. - 그렇다면 왜 그런 주장이 나오는 것인가? “유럽과 세계의 우파들이 재정 적자를 빌미로 복지국가를 파괴하려는 음모라고 볼 수 있다. 지금 위기국으로 분류되는 나라들이 대부분 재정 적자가 없었고, 재정 적자가 일어난 이유는 경기 침체로 인한 세수 감소와 금융기관의 공적자금 투입이었기 때문이다. 아일랜드는 금융 위기 전에 국민소득 대비 연평균 3%의 재정 흑자를 내던 나라다. 지금 재정 적자가 33%다. 금융허브 한다고 왔다갔다 하다가 망하니까 공적자금을 투입해서 그렇게 된 것이다. 문제의 본질은 금융자본의 과다 발전으로 인한 자산 거품과 그것이 터지면서 일어난 경기 침체다.” 박현 기자 hyun21@hani.co.kr

기사공유하기