등록 : 2013.02.27 19:26

수정 : 2013.02.27 19:26

|

|

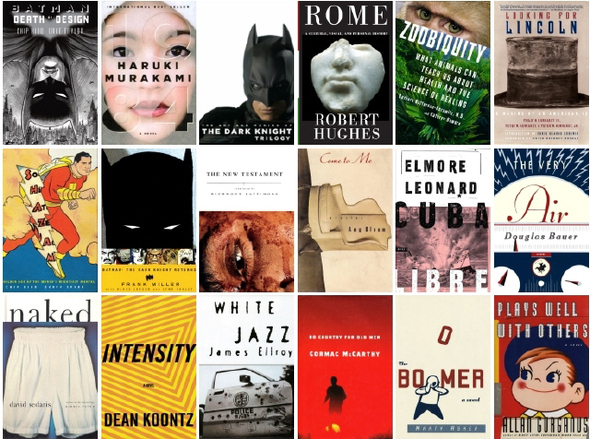

chipkidd.com 제공

|

[매거진 esc] 디자인 큐레이팅

주말 오후 서울 삼성동 코엑스에 위치한 대형서점은 오늘도 사람들로 가득하다. 읽고 싶은 책들을 모아 사람들이 적은 서가 앞에 털썩 주저앉아 은밀한 서재를 꾸민 사람이 있는가 하면, 잡지 코너 부록 진열대 앞에 서서 주객이 전도된 구매를 결심하는 사람도 있다. 여전히 시나 소설보다는 경영과 처세에 대한 서가 앞이 붐비긴 하지만, 일요일 오후 향긋한 낮잠을 뒤로하고 서점을 찾은 이들에게는 분명히 활자를 매개로 한 서정적 국면이 있을 것이다. 나에게도 서점은 요람 같은 곳이었다. 집에 쌓여 있는 ‘채 읽지 못한 책’들에 대한 부채감은 아주 잠깐일 뿐 서점에 가면 웬 관심사가 그리도 늘어나는지. 읽을 시간은 고려하지도 않은 채 무작정 사고 보는 버릇은 몇 년째 고쳐지질 않고 있다.

여하튼 산 자와 죽은 자들이 하고픈 말들을 빼곡히 담고 있는, 활자로 가득 찬 그 공간이 좋았다. 한데 돌이켜보면 그들의 이야기보다 한발 앞서 만나게 되는 것이 바로 책의 표지다. 대부분 우리는 관심 있는 분야의 서가 앞에서 먼저 책 표지와 눈을 마주치고는, 마음이 동할 때 비로소 그 내지를 들춰보기 시작한다. 실제로 한 설문에서는 꽤 많은 사람이 책 표지를 구매의 중요한 요인으로 꼽은 바 있다.

문득 일전 한 디자인 문화잡지에서 ‘텍스트를 잘 이해한 북 디자인’에 대한 인터뷰에 응했던 기억이 난다. 국내 작가와 편집자 18명을 대상으로 한 꽤 흥미로운 기획기사였다. 단순히 ‘예쁜 디자인’이 아닌, 텍스트를 잘 이해한 ‘좋은 북 디자인’이 관건이었는데, 정교하고 담백한 디자인으로 텍스트로의 집중을 묵묵히 독려하는 열린책들 움베르트 에코 저작집, ‘시집 판형’이라는 독특한 물성을 부여한 민음사의 오늘의 시인 총서, 펭귄 클래식 총서 등 다양한 북 디자인이 소개되었다. 기사 말미에는 ‘텍스트 이상의 디자인은 없다’라는 결론이 내려졌지만, 이것은 곧 속성을 정확히 인지한 디자인이 가장 좋은 디자인이라는 말과 같은 의미였다.

독자에게는 책의 첫인상이자, 저자에게는 자신이 하고자 하는 이야기를 한 가지 이미지로 응집한 또다른 서문이기도 하다. 세계 곳곳에서 번역판이 출간되고 있는 일본 작가 무라카미 하루키의 경우는 각국의 표지 디자인을 비교하는 마니아들이 있을 정도. 무라카미 하루키의 미국판 책들은 책 표지 디자인의 대가로 일컬어지는 디자이너 칩 키드가 주로 작업(사진)해왔다. 출판사 앨프리드 크노프(Alfred A. Knopf)의 아트 디렉터로서 지난 27년간 무려 900여권에 달하는 책의 표지를 디자인한 그는 독자에게 책에 대한 첫인상을 신뢰감 있게 심어주는 디자이너 중 한 명이다. 무라카미 하루키 역시 ‘그는 실제로 책을 읽고, 그 내용을 자기 것으로 소화하고, 그 지점에서 자기만의 독자적인 조형을 빚어낸다. 참신하지만 절대 책의 세계를 방해하는 법이 없다. 미국에서 책이 출간될 때마다 이번에는 어떤 형태의 물체가 칩 키드의 세계에서 날아들까 기대한다’고 극찬했을 정도.

북 디자인은 지성을 지닌 사람에게 그에 걸맞은 표정과 눈빛을 심어주는 것과 같다. 일본의 그래픽디자이너 스기우라 고헤이도 책의 표지는 온몸의 특성이 집약된 부분, 즉 ‘책의 얼굴’이라 하지 않았던가. 이번 주말에는 전리품처럼 사 모은 저 책장 속 수많은 책의 표정 뒤에 숨겨진 내밀한 이야기에 귀를 기울여 봐야겠다. 앞서 말했듯 가장 멋진 표정의 책에게 먼저 손 내밀게 되는 것은 당연한 일일 테고 말이다.

김선미 디자인 칼럼니스트

광고

기사공유하기