|

|

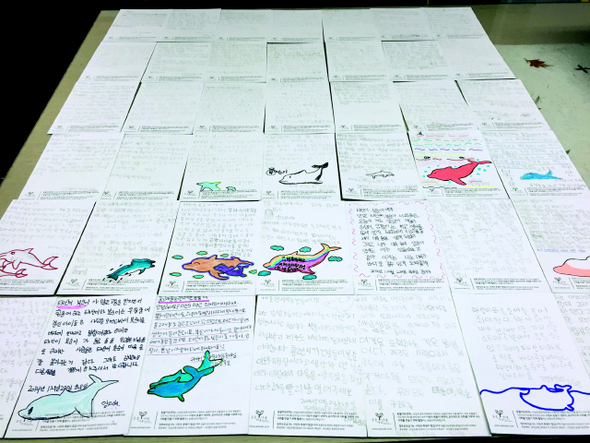

남방큰돌고래 태산이, 복순이의 야생방사는 시민단체와 시민들의 자발적인 운동에서 시작됐다. 지난 12월23일 서울사대부고 학생들이 두 마리의 야생방사를 응원하는 엽서를 제작해 기념사진을 찍었다. 동물자유연대 제공

|

[토요판] 커버스토리 / ‘우울증 돌고래’ 태산이 복순이 이야기

돌고래 몸의 개조

남방큰돌고래 복순이와 태산이는 2009년 잡힌 직후부터 인간과의 대면을 거부해왔다. 길들여지지 않아 돌고래쇼에도 나서지 않았고 5년 이상을 수족관의 좁은 내실에서 살아왔다. 두 돌고래를 아는 사육사들은 복순이, 태산이가 극도로 예민하다고 말한다. 이들은 어떤 상태일까. 이를 알기 위해서는 야생에서 잡혀온 돌고래가 수족관에서 얼마나 급진적인 변화를 마주하는지 이해해야 한다.

야생 바다에서 살다가 수족관에 들어온 돌고래는 신체·정신적 충격을 받는다. 첫째, 감각기관의 혼란 때문이다. 돌고래의 감각기관은 인간과 다르게 진화해왔다. 특히 보는 법이 다르다. 인간처럼 눈을 통해 시각정보를 획득하기도 하지만, 물밑에서는 음파를 쏜 뒤 반송파를 받아 물체의 모양, 크기, 거리, 질감을 파악한다. 이러한 원리로 깜깜한 심해를 운항하는 게 잠수함이다. 돌고래는 이렇게 소리를 ‘본다’.

사방 거울로 덮인 듯한 수족관서돌고래는 신체·정신적 충격 빠져

태산이와 복순이는 이곳에서

먹이지배 거부하며 건강 악화 쇼 중단, 활어 지급 등 거치는

돌고래의 재야생화 프로그램이

과학적으로 딱딱 맞지는 않아

개별 개체 성격이나 의지가 중요 야생생활을 하다가 수족관에 들어온 돌고래의 고통은 여기서 발생한다. 돌고래가 쏘는 음파는 얼마 못 가 풀장 벽에 부딪혀 되돌아온다. 돌고래 보호운동가인 릭 오배리는 “수족관에 있는 돌고래는 마치 사방이 거울로 만들어진 집에 사는 것과 같다”고 말한다. 새로운 환경에서 돌고래의 감각기관은 극도로 혼란스러워진다. 적응하려면 자신의 감각기관을 좁은 수족관 환경과 동조시켜야 한다. 둘째, 좁은 공간에 갇히면서 스트레스를 받는다. 평소엔 시속 1.5~4㎞, 빠를 땐 시속 16~19㎞로 이동하는 남방큰돌고래는 해안가 1㎞ 이내의 연안을 따라 최소 200㎞의 이동 영역을 갖는다. 가로세로 몇미터의 수족관은 돌고래 몸을 무기력에 빠뜨린다. 셋째, 먹이가 산 생선에서 죽은 냉동생선으로 바뀌면서 돌고래는 스트레스를 받는다. 야생 돌고래는 먹이를 찾고 쫓고 먹는 게 일상이다. 수족관에서는 비싼 활어를 공급할 수 없기 때문에 냉동생선을 준다. 죽은 생선에 적응하느냐는 갓 수족관에 들어온 돌고래들이 살아남기 위한 절체절명의 과제다. 사육사들은 ‘먹이 지배’(feed control)를 통해 돌고래의 몸을 수족관 환경에 맞게 개조한다. 처음 수족관에 들어온 돌고래는 냉동생선을 먹을 때까지 굶는다. 차갑고 딱딱한 냉동생선을 맨 처음 거부하지만 배고프면 어쩔 수 없이 받아들인다. 제주도에 서식하는 남방큰돌고래는 그동안 전시·공연에 이용돼온 큰돌고래보다 훨씬 더 예민하다. 남방큰돌고래를 다룬 한 사육사는 “큰돌고래는 냉동생선을 얼마 안 되어 먹지만, 남방큰돌고래는 (단식 기간이) 길게는 보름까지 간다”고 말했다. 돌고래들이 냉동생선을 허락하면, 사육사들은 먹이 지배를 통해 수족관 생활에 필요한 기본적 동작(이를테면 수의사 검진과 처치를 받으려면 돌고래가 물가로 와서 협조해야 한다), 더 나아가 돌고래쇼 묘기와 재주를 가르친다. 일종의 ‘긍정적 강화’(positive enforcement)의 심리기제가 동원되는데, 기대했던 행동을 할 경우 원하는 물건을 주거나 칭찬하는 방법이다. 휘슬(호루라기), 타깃(막대기), 냉동생선 그리고 엄청난 반복 연습이 필요하다. 이를테면 막대기를 수면 위 일정 높이에 두면서 돌고래가 뛰도록 유도한다. 돌고래가 뛴다. 목표 동작에 성공하자마자 휘슬(신호)을 분다. 잘했다며 냉동생선(보상)을 준다. 돌고래는 원칙적으로 공연 중이나 연습 중에만 보상용으로 생선을 먹을 수 있다. 수족관에서는 간단한 법칙이 통용된다. “배고플수록 많이 배운다”. 돌고래는 이런 식으로 수족관 생활에 적응하고, 돌고래의 몸은 ‘야생의 몸’에서 ‘수족관의 몸’으로 개조된다. 복순이와 태산이는 2013년까지 살던 퍼시픽랜드에서 이런 과정을 원활히 거치지 못했다. 냉동생선을 거부하면서 사람을 멀리했고 먹더라도 아주 조심스럽게 먹었다고 당시 사육사들은 전한다. 역설적이지만 인간의 ‘지배’를 거부했기 때문에 이들의 건강은 나빠졌다. 어쨌든 그들이 적응해 살아야 할 곳은 수족관이었기 때문이다.

|

|

제주 김녕초등학교 학생들도 지난 12월23일 태산이, 복순이 엽서를 만들었다. 동물자유연대 제공

|

기사공유하기