|

|

홍익대 미대 선후배로 만나 오랜 지기로 함께해온 윤재갑 큐레이터(왼쪽)와 이용백 작가가 지난 14일 서울 소격동 학고재 갤러리에서 만났다. 두 사람 뒤로 학고재 옥상 위에 이용백 작가가 베네치아 비엔날레 한국관에 출품했던 설치조각상 <피에타>가 보인다. 김정효 기자 hyopd@hani.co.kr

|

[우리는 짝] 미디어아트작가 이용백·큐레이터 윤재갑

한국관 작가·총괄책임 맡아

매진 기록하며 극찬 이끌어

지난해 한국 미술은 해외 유명 미술관과 미술제에서 초청 전시가 이어지면서 세계 화단으로부터 집중 조명을 받았다. 이른바 ‘미술의 한류’ 가능성의 중심에 미디어아트 작가 이용백(46)씨와 독립큐레이터 윤재갑(44)씨가 있다.

두 사람은 지난해 6~11월 이탈리아 베네치아에서 열린 세계 최고의 미술축전 제54회 베네치아(베니스) 비엔날레에 한국관 대표작가와 커미셔너(총괄책임자)로 참가해 ‘사랑은 갔지만 상처는 아물겠지요’라는 전시로 호평을 받았다. 윤재갑 커미셔너가 기획·전시하고 이용백 작가가 <앤젤 솔저>·<피에타> 시리즈와 사진, 비디오 작품을 선보인 특별전에는 30만명이 몰려들어 한국관 개관 사상 최초로 매진을 기록했다. 프랑스 일간 <르몽드>와 미국의 <월스트리트 저널>, <뉴욕 타임스>, 영국 <비비시>(BBC) 등 세계 유명 언론의 호평을 얻었다.

두 사람은 베네치아 비엔날레를 계기로 세계 미술의 변방인 아시아 미술인에서 ‘글로벌 아티스트와 큐레이터’로 거듭났다. 윤 큐레이터는 “당시 한국관 단독 작가로 이용백씨를 선정한 까닭은 한국관이라는 공간을 그대로 두면서 가장 효율적으로 전시할 수 있는 작가는 이용백뿐이기 때문”이라고 말했다. 이 작가도 “이제 어디를 가든지 베네치아 비엔날레 한국관 전시에 참여한 작가라고 이야기한다”고 말했다.

까무잡잡하고 덩치가 좋고 성질 급한 이용백과 호리호리한 몸매에 하얀 얼굴, 느긋한 성격의 윤재갑. 겉보기에는 전혀 어울릴 것 같지 않지만 미술계에서 단짝으로 소문난 두 사람이 홍익대 미대 선후배로 만나 티격태격하면서 우정을 쌓아온 지 벌써 25년째. 지금도 일주일에 적어도 두번은 이 작가 작업실이나 술집에서 만난다.

“재갑이는 처음부터 삐딱한 게 제 취향과 맞았어요. 제대로 공부한 적도 없고 유럽 유학도 안 갔고 일찍부터 중국 화단이나 인도 화단에 기웃거렸고, 그야말로 한국 미술계에서 비주류였죠. 저 역시 베네치아 비엔날레 전에는 비주류였고요.”(이용백)

“설렁설렁하다가도 무섭게 작업에 파고드는 것이 닮았다고 할까요. 서로 개성이 강해서 예전에는 작품 전시나 선정 문제로 많이 다퉜어요. 용백 형은 한 성질 하죠. 화가 나면 술상 뒤집기 일쑤고. 그렇지만 지금은 싸우지 않습니다.”(윤재갑)

이들은 “암울했던 1980~90년대를 기억하는 방식이 비슷하고 신자유주의에 냉소적인 것이 비슷하다”며 “이제는 여기까지 왔으니까 죽을 때까지 가는 거다”라고 입을 모았다.

두 사람은 노태우 정권이 출범하면서 대학가에 반독재 시위가 한창이던 1988년 가을 홍익대 미대 앞 ‘영원한 미소 벤치’에서 처음 만났다. 미대 앞에는 그해 교환교수로 온 미국의 조각가 탈 스트리터 뉴욕시립대 교수가 설치한 조각 <영원한 미소>가 있었고, 주변 벤치는 미대생들 사이에 ‘영원한 미소 벤치’로 불렸다. 이용백은 홍익대 미대 서양화과 3학년이었고 윤재갑은 홍익대 무역학과를 다니다 88년에 전액장학금을 받고 예술학과 2기로 다시 입학한 신입생이었다.

이 작가는 “재갑이 걸음걸이가 독특했다. 지금도 그렇지만 헐렁헐렁하게 걸었다”고 그때를 회상했다.

“그해 체육대회가 있었는데 서양화과와 예술학과가 축구에서 맞붙었어요. 승리는 떼논 당상이라고 믿었는데 약골 같은 재갑이가 발리슛으로 결승골을 넣었지 뭐예요. 아직도 그 골 장면은 기억납니다. 그때 재갑이가 제 눈에 각인되었어요.”

그러자 윤 큐레이터는 “여학생이 많은 예술학과에서도 후보로 있다가 후반전에 출전했다”며 “엉겁결에 결승골을 넣고 10분간 뛰다가 죽는 줄 알았다”고 밝게 웃었다.

며칠 뒤 서양화과 이용백이 예술학과 윤재갑을 불러내 술을 샀다. 경북 영주 출신의 가난한 유학생 윤재갑보다는, 집안이 넉넉한데다 고등학교 입시생을 상대로 과외를 할 수 있는 서양화과 이용백이 돈이 풍족했다. 주로 홍익대 앞 커피집 ‘명작’에서 핑크플로이드의 음악 <더 월>을 듣고 ‘영원한 미소 벤치’에서 소주잔을 기울였다. 민주화와 민중미술이 그들의 화두였다. 그때부터 죽이 맞았다.

“학생운동과 사회주의 미술에 관심이 많았어요. 그래서 졸업하고 사회주의의 실체를 보고 싶어서 무작정 중국을 갔던 것이고. 아마 용백 형과 제가 그런 생각이나 성향이 비슷해서 친해진 것 같아요.”(윤재갑)

“저는 고등학생 때부터 민중미술가 유연복·박진화·최민화 선생님 등의 작업실에서 공부했어요. 선생님이 잡혀가면 우리끼리 월세 내고 작업을 하기도 했습니다. 그래서 재갑이와 술을 마시면서 서양미술에 기울어진 한국미술 풍토를 참 많이 욕했어요.”(이용백)

두 사람의 만남은 1991년 이용백이 독일 유학을 떠나면서 끊긴다. 이용백은 미디어아트의 선구자인 백남준을 무작정 찾아가 그의 추천으로 슈투트가르트대학에서 회화와 조각을 전공했다. 그는 96년 백남준을 다시 만났다. 백남준은 그의 작품을 유심히 살피더니 “빨리 작품을 현실화할 수 있는 곳으로 가라”고 조언했다. 이용백은 그 말을 듣고 1주일 뒤 지난 6년간 작업한 모든 작품을 다 버리고 귀국했다. 이 작가는 “그때 백 선생님이 저에게 ‘보여주려고만 하지 말고 실수를 줄이라’고 말씀하신 충고를 잊지 않고 있다”고 털어놓았다.

재갑이는무작정 중국 가 기대주들과 교류

“비주류로 신자유주의 냉소 닮아” 용백이형은

민중미술 화두 이후 백남준 인연

“설렁설렁 하다 무섭게 파고들죠” 후배 윤재갑은 94년 대학을 졸업한 다음날 무작정 중국으로 건너갔다. 그는 “89년 사회주의가 무너지고 충격이 컸다. 사회주의가 살아 있는 중국을 보고 싶었다”고 그때를 회상했다. 그는 베이징 외곽의 한 대학(베이징 제2외국어학원) 어학코스에 적을 올리자마자 근처 술집부터 찾았다. 주인인 베이징대학 방송대생과 친해지면서 술집을 당시 한국에서 유행하던 록카페로 리모델링해서 함께 꾸려나갔다. 화가 팡리쥔·웨민쥔·장샤오강·쩡판즈·왕광이 등이 단골이었다. 지금은 세계 화단을 주름잡는 중국 미술계의 대표작가이지만 당시는 30대 가난한 화가였다. 명문 중앙미술학원(대학)에서 미술사를 전공하던 윤재갑은 그들의 잠재력을 굳게 믿고는 맥주를 한 상자씩 사서 안겨주면서 우정을 쌓아나갔다. 그러다 중국 공안으로부터 반체제 인사로 찍히면서 인도로 야반도주해야 했다. “중국 미술사를 공부하면서 인도미술사를 배워야 하겠다는 생각을 일찍부터 했어요. 그리고 한국 불교미술의 원류를 알고 싶었습니다. 한국 절의 단청을 장식하는 오방색은 극채색으로서 인도 불교미술의 영향을 받은 거죠. 중국 미술은 한지에 먹으로 그림을 그리는 극무채색의 전통이 강합니다.” 그는 “한국 미술은 중국의 극무채색과 인도의 극채색의 양자가 공존하는 것이 특징”이라고 설명했다.

|

|

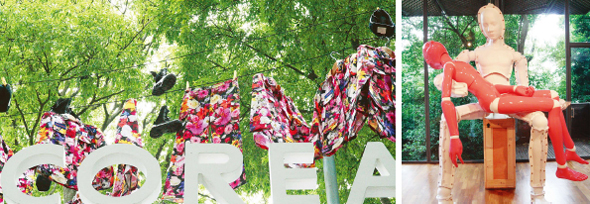

미디어아트 작가 이용백씨의 2011년 베네치아 비엔날레 출품작 <앤젤 솔저>(왼쪽)는 전쟁을 상징하는 군인과 무기들을 화려한 꽃으로 장식함으로써 역설적으로 강렬한 평화의 메시지를 전한다. 설치조각상 <피에타: 자기 죽음>은 미켈란젤로의 <피에타>를 재해석한 작품이다. 거푸집(성모마리아)이 그 거푸집에서 나온 조각(예수의 시신)을 무릎 위에 뉘어 안고 있는 모습을 형상화했다.

|

기사공유하기