|

|

지난 6일 충남 서산시 대산읍 오지리에서 발견된 점박이물범. 가로림만 조력발전소 계획으로 생존이 위태로웠지만, 최근 서식지 훼손을 이유로 환경영향평가가 반려돼 고비를 넘겼다. 3년 전 이곳에 산다는 사실이 알려지지 않았다면 이 물범은 사라졌을 것이다.

|

[토요판] 생명

홍길동처럼 백령도에 번쩍 경포대에 번쩍

가로림만서 만난 점박이물범

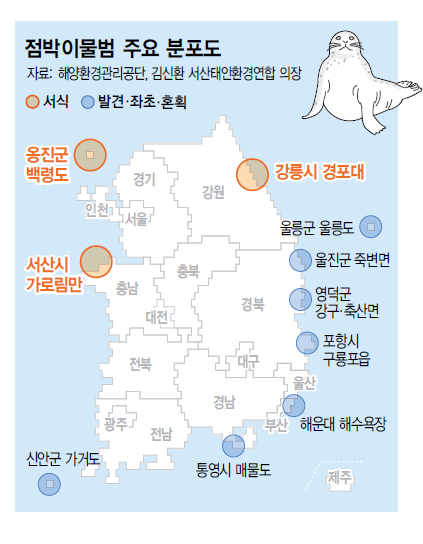

▶ 한반도 연안에서 점박이물범의 정주지로 인정되는 곳은 백령도·가로림만·경포대 등 3곳밖에 없다. 이보다 더 많았겠지만 미처 발견되기도 전에 연안 개발로 사라져왔다. 지금 물범은 한반도 어딘가 있는데 우리가 모르고 있을 수도 있다. 그동안 발견 기록을 보면, 부산~거제도, 경북 영덕~울진 사이가 비교적 자주 보이는 곳이다.

“어렸을 적만 해도 풀등(썰물 때 드러나는 바다 한가운데 모래톱)에 새까맣게 있었지. 우리는 그냥 물개라고 불렀어. 2009년에 방송사 뉴스에 나와서 물범이라고 안 거지.”(박정섭 가로림만조력발전반대대책위 위원장)

한반도에 사는 포유류 가운데 우리가 가장 잘 알지 못하는 동물 중 하나가 점박이물범(spotted seal·잔점박이물범으로 혼용돼 불린다)이다. 한반도에선 인천시 옹진군 백령도에만 사는 것으로 알려진 이 물범이 태안반도 가로림만에도 온다는 사실이 알려진 건 3년도 채 되지 않았다.

지난 6일 충남 서산시 대산읍 오지리. 안개 낀 수면 위로 한 줄기 파문이 흘렀다. 배 앞에서 고개를 내민 건 하트 모양의 콧구멍을 벌렁거리는 점박이물범이었다. 카메라 셔터 소리가 나기 무섭게 물범은 사라졌다. 몇 분의 정적이 흐른 뒤 배 뒤편에서 나타났다. 정확히 알 수 없지만 올해 가로림만에 내려온 물범은 5마리다. 해마다 3~9마리가 모습을 드러낸다.

점박이물범은 중국 랴오둥만의 얼음바다에서 겨울을 나고 백령도에서 봄~가을을 난다. 중국에서 관찰되는 개체 수는 600여마리. 이 가운데 200~300마리가 백령도에 온다.

중국 랴오둥만에서 겨울난 뒤봄~가을엔 한반도로 이동

털갈이 위해 일광욕 즐겨 백령도만 한해 200마리

바위 놓고 자리싸움 치열해

가로림만, 경포대 등서도

몇년 전부터 소규모 서식 확인 백령도 집단 서식도 알려진 건 오래되지 않았다. 1976년 10월20일 <경향신문>이 사회면 머리기사로 올린 ‘물범 백령도 연안에 100여마리 서식’은 1982년 천연기념물(331호) 지정의 신호탄이 된다. 이때부터 백령도는 물범의 유일한 서식지로 굳어졌다. 그러다가 2008년 국립수산과학원 고래연구소와 중국 랴오닝성 해양수산과학원이 공동연구 중에 흥미로운 사실이 발견된다. 박태건 고래연구소 연구원이 말했다. “랴오둥만에서 출발하는 야생 물범을 생포하는 데엔 실패했어요. 대신 수족관이 보유한 점박이물범 10마리에게 위성위치추적장치(GPS)를 달아 내보냈죠.” 그해 4월14일 방류된 82818번은 산둥반도 칭다오로 내려갔다가 다시 서해를 건너 압록강 하구로 올라가더니 6월 중순께 백령도에 도착했다. 그런데 백령도가 종착점이 아니었다. 물범은 강화도 등 인천 연안을 훑더니, 전북 군산·부안, 전남 신안까지 내려갔고, 해남 부근에서 신호가 끊겼다. 82818번이 보낸 신호는 상식을 뒤엎었다. 점박이물범이 백령도에만 몰려 사는 게 아니었던 것이다. 사실 서해 연안이 본격적으로 개발되기 전, 점박이물범은 서해 전 해상에서 목격됐다. 지금도 ‘해구신’(물개의 생식기) 채취 목적으로 시장에 팔리거나 서울 종로의 창경원에 이송됐다는 기록이 전해진다.

|

기사공유하기