|

[토요판/가족]

종갓집 제사 갈등

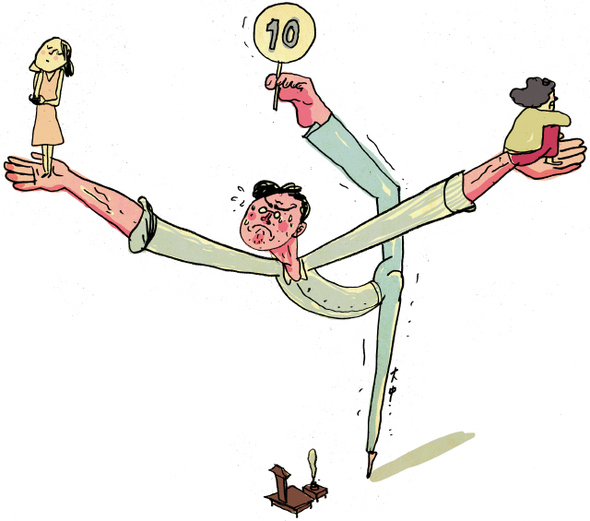

▶ 독실한 기독교 신자였던 어머니는 결혼 뒤 ‘제사 불가’를 선언했습니다. 긴 갈등 끝에 결국 제주인 큰아버지 댁에 발걸음을 끊으셨죠. 그래서 제 인생에 한 번도 등장하지 않았던 제사가 결혼과 함께 갑자기 등장했습니다. 명절 스트레스의 가장 큰 원인이 된 건 당연하고요. 제사 갈등은 며느리 몫인 줄 알았는데, 본가와 부인 사이에 낀 남편도 말 못할 고민이 있는가 봅니다.

입덧하는 아내 두고나 홀로 간 할아버지 제사

엄마는 무사히 통과했지만

두 누나 서운함에 한마디씩 1년에 6번씩 제사 드리는

종갓집 종손과 결혼한 아내의

상대적 박탈감 이해하지만

종손이라고 혜택 누렸던 나는

기대만큼 하지 않으면

천벌 받을 것 같은 느낌이… “엄마, 며느리가 입덧이 심하네. 눈에 다래끼도 났고. 아무래도 할아버지 제사는 못 갈 것 같아.” “그래? 그럼 어쩔 수 없지 뭐. 너라도 빨리 와.” 엄마는 별로 서운해하지 않는 것 같았다. 사실 대답을 몇 개 준비해 놨지만, 써먹지 않아 다행이었다. 아들·며느리에 대한 기대감이 줄어 정말 섭섭해하지 않는 것인지, 아님 아들 맘 불편할까 봐 서운한 기색을 안 하는 것인지 알 수 없었다. 그래서 더 찝찝했다. 어느 경우가 됐든 엄마한테 미안했기 때문이다. 본가로 차를 몰고 가는 동안에도 아내가 힘들어해도 데리고 왔어야 하나 하는 생각이 들었다. 아내의 몸 상태는 한 시간 남짓 차를 태울 상황도, 음식 냄새가 진동하는 부엌에 있을 수 있는 상황도 아니었다. 그래서 못 가겠다는 아내를 굳이 설득하지 않았다. 무리해서 데리고 왔다가 몸이 안 좋아지면 그 스트레스는 고스란히 내가 감당해야 했고, 시댁에서 몸 안 좋은 것 티 냈다가 괜한 미움을 살까봐 그냥 안 데려오는 게 낫겠다 싶었다. 본가에 도착해 아내의 상태가 안 좋다는 것을 잘 설명하고, 아내 몫까지 열심히 일하면 별 탈 없이 넘어갈 거라 생각했다. 이마에서 더듬이라도 돋아날 것처럼, 집에 들어서자마자 열심히 분위기를 살폈다. 작은누나와 막내누나가 일손을 거들고 있었다.(나는 누나가 셋이다.) 엄마는 “며느리는 좀 괜찮니? 입덧이 심해서 어떡한다니”라고 말하고는 그만이었다. ‘그래 다행이야. 그냥 넘어갈 수 있겠다’고 생각했지만 의외의 복병을 만났다. 바로 몸이 안 좋은 엄마를 돕겠다고 일찍 퇴근한 작은누나였다. 작은누나는 “올케는 많이 아프대? 며느리가 안 와서 되겠어? 돕지는 못해도 와서 제사는 지내야지”라고 쏘아붙였다. 나는 “와 봐야 아무것도 못하고 짐만 될 것 같아서 그냥 집에 있으라고 했어. 못 올 수도 있지 뭘 그래?”라고 웃으며 말했지만, 누나의 표정은 ‘내가 참는다’고 말하고 있었다. 제사가 끝나고 음복을 하면서 분위기 반전을 위해 누나에게 ‘쪼찡멘트’를 날렸다. “와이프가 누나들에게 많이 고마워해. 친정 일을 잘 챙겨준다고.” 그러나 누나는 화를 냈다. “야, 앞으로 난 모른 척할 테니까 니 부인보고 알아서 하라고 해. 엄마 힘든데 제사는 와야 할 것 아냐? 앞으로 네 부인이랑 장 보고 알아서 다 해. 난 신경 안 써 이제.” 누나는 뿔이 단단히 났다. 다음날엔 작은누나에게 소식을 전해들은 큰누나까지 카카오톡으로 거들었다. “나는 임신했을 때도 엄마 힘들까봐 일찍 퇴근해서 전 부쳤어. 뭐가 그렇게 힘들다고 제사를 안 와? 일은 못해도 제사는 지내야지.” 결혼한 지 1년이 다 됐지만, 이런 갈등이 표면화된 건 이번이 처음이었다. 사실 종갓집인 우리 집은 1년에 제사가 6번이다. 3년 전 할아버지가 돌아가시기 전까지만 해도 교과서에나 나오는 4대 봉사(고조부모까지 4대의 제사를 드리는 것)의 전통을 따라 1년에 9번 제사를 드렸다. 어렸을 때부터 해왔던 거라 ‘제사는 당연한 것’이라는 인식이 우리 가족에겐 뿌리 깊게 박혀 있었다. 그래서 20년 넘게 제사를 준비해온 엄마와 누나가 보기엔 아내의 제사 불참이 괘씸한 것은 어찌 보면 당연했다. 이런 우리 집의 ‘문화’를 아내에게 일방적으로 이해해 달라고 할 수도 없는 노릇이었다. 아내는 엉겁결에 종갓집 맏며느리라는 타이틀을 얻었지만, 제사를 비롯한 종갓집 문화가 생소하기만 한 ‘모던한’ 여인이다. 가풍이라든지 집안 예절에 대해 열심히 설명했지만, 아내는 이해하기 힘들어했다. 게다가 처가에서 내게 바라는 것은 “우리 딸 행복하게만 해줘”였기 때문에, 아내의 박탈감은 상대적으로 컸다. 그래서 평일에 제사를 지내고 밤늦게 집에 돌아오면, 한밤중까지 열띤 토론이 이어지곤 했다. 제사는 ‘(아내가 사랑하는) 남편의 조상님들을 위한 시간, 가족들끼리 안부를 묻고 함께 밥 먹는 시간’이라는 데는 합의가 됐다. 아내의 질문 중 내가 합리적으로 답하지 못하는 것도 남아 있다. 예를 들면 “우리 집이 만약 제사를 지낸다면 남편도 우리 할아버지, 증조할아버지 제사에 빼놓지 않고 참석할 수 있겠어?” “옛날 사람들이야 직장을 안 다녔으니 지낼 수 있지만, 지금 사람들은 어려운 것 아냐? 나중에 당신이 제주가 되면 하루 휴가 낼 거야?” 같은, 여성이 일방적으로 감당해야만 하는 부분에 관한 질문이다. 부모님 입장에서야 ‘며느리니까 당연히 해야지’라고 생각하실 테고, 그렇게 생각하는 부모님을 이해 못하는 것은 아니지만, 이를 받아들일 수 있는 젊은 여성이 지금 한국 사회에 몇명이나 될까? 결혼을 하고 시간이 지나면서 아내는 자신이 서운해할수록 내가 힘들어진다는 걸 알고 그 수위와 빈도를 차츰 낮추고 있었다. 그렇다고 해서 내 고민이 줄어드는 것은 아니다. 이런 문제들은 언제고 터져 나올 수 있고, 이때마다 부모님과 아내가 둘 다 만족할 수 있는 결론을 내리지 못할 것이기 때문이다. 더 큰 문제는 부모님과 아내 사이에서 눈치를 봐야 하는 지금 당장이 아니라, 내가 우리 집안의 제주가 됐을 때다. 아버지가 해왔던 것들을 그대로 이어갈지, 단절이 필요하다면 어느 수준이어야 하는지, 대대로 남겨 놓은 조상님들의 흔적들은 어떻게 정리를 해야 조상님들이 섭섭해하지 않을지 등을 내가 결정해야 한다. 나는 종손이라는 이유로 많은 도움을 받고 혜택을 누리며 살아온 터라 더욱 행동 하나하나가 조심스럽다. 그 은혜에 보답해야 한다는 생각이 크지만, 기대만큼 하지 않으면 천벌을 받을 것만 같은 느낌이랄까. 이런 고민을 하는 동안 다음 제사는 또 다가온다. 아내가 그날 아프지 않길, 우리 둘 다 일찍 퇴근할 수 있길, 엄마도 이날 아프지 않길, 누나도 별다른 불만이 없길 벌써부터 기도해본다. 부디 양쪽 눈치 봐가며 속 쓰려 하고, 누군가에게 미안한 일이 안 생겼으면 좋겠다. 제발~ 모던해지고픈 21세기 종손

기사공유하기