[토요판] 르포

동묘벼룩시장 구제가게들

무역협회 자료를 보면 2011년 전체 중고의류 수출액은 3억995만달러, 수입액은 16억6543만달러였다. 주요 수출국은 캄보디아(4505만달러), 베트남(3695만달러), 가나(2867만달러)였고, 수입국은 일본(3억5730만달러)과 중국(3억6919만달러), 미국(2억6441만달러) 차례였다. 내가 버린 옷이 세계를 여행한다. 동묘벼룩시장 구제가게에서도 누군가 버린 옷이 사람들을 잇고 있었다.

|

|

지난 13일 경기도 고양시의 한 무역회사 창고에 가득 쌓여 있는 구제의류를 집게차가 들어올리고 있다.

|

|

|

지난 10일 오후 동묘벼룩시장의 한 구제가게 앞을 손님들이 지나가는 모습. 선반에 놓인 구제의류 위에 앉은 강아지가 지나가는 사람을 바라보고 있다.

|

|

|

구제가게에서 구입한 빨간색 모자를 보여주는 프린세스. 모자에 PUMA(퓨마)라고 써 있다.

|

고물상, 무역회사 거친 뒤

대부분 한 벌당 1천원씩

구제상인들에 상품으로 팔려 단돈 몇천원짜리 작업복에서

10만원 넘는 명품까지

‘적당하게’ 부르는 게 값

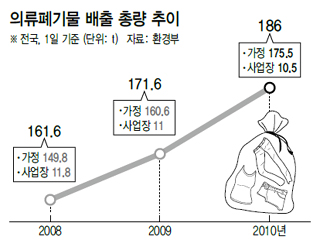

한류열풍 타고 수출도 훈풍 아파트에서 고물상으로, 다시 무역회사로 구제상품을 팔기 때문일까. 다른 시장과 달리 남성 손님이 많은 점도 동묘벼룩시장 구제가게의 특징이었다. 백화점과 마트에서 편히 쇼핑하기 어색한 아저씨들이 동묘 벼룩시장에서는 자유롭게 물건을 고르는 모습이 자주 목격됐다. 한 일간신문사에서 광고디자인을 30년 동안 해오다 정년퇴직했다는 양승욱(70)씨는 10년째 동묘벼룩시장을 찾는 단골이다. “할 일이 별로 없으니까 와요. 천원짜리 옷들 사 가면 가족들이 싫어하고 사 갖고 가서 안 입는 옷도 많지만 기분전환할 겸 오는 거야.” 검은색 꽃이 수놓아진 와이셔츠가 멋내기 좋아하는 양씨의 취향을 드러내줬다. 은평구에 있는 교회에 갔다가 6호선을 타고 동묘시장에 종종 온다는 자영업자 김흥종(54)씨 역시 아는 형 두사람과 함께 이곳을 찾았다. 이들은 서로에게 1천원짜리 정장바지를 골라줬다. 동묘시장에서 팔리는 구제옷들은 어디서 왔을까? 상인들은 수출을 목적으로 무역회사 창고에 쌓아둔 옷들 중 다시 팔 만한 물건만 골라 오거나 고물상에서 옷을 사왔다. 지난 13일 낮 12시 경기도 고양시 일산동구 식사동 한 무역회사의 제1창고에는 성인 키의 3배를 훌쩍 넘는 높이로 헌 옷들이 쌓여 있었다. 인형뽑기 집게처럼 생긴 기계가 부지런히 움직여 옷들을 집어올렸다. 기계가 옷을 바로 옆 컨베이어벨트를 통해 아래로 떨어뜨리자 앞치마를 두른 직원들이 분류해 파란 박스에 담았다. 8년째 경기도 의왕시에서 구제가게를 한다는 정영복(44)씨가 박스에 담긴 트레이닝복을 뒤지면서 말했다. “아파트에서 버린 옷을 고물상에서 주워다가 무역회사로 팔아요. 무역회사 창고에 헌 옷이 다 모이니까 가게에서 팔 물건을 여기 와서 직접 고르는 거죠. 빨리 가서 장사해야 해요.” 아침 7시부터 쓸 만한 물건을 고르고 있다는 정씨의 얼굴에 땀방울이 몽글몽글 맺혀 있었다. 공짜로 버려진 옷은 복잡한 유통 과정을 거치면서 마진이 붙었다. 서울, 인천, 김포, 구리, 의정부, 양주 등의 5만가구 아파트에서 하루 2~3t의 옷을 수거해 무역회사로 되파는 구제훈 에스에스(SS)자원·에스에스무역 대표는, 버려진 옷을 사고파는 데도 자본과 전문성이 필요하다는 취지의 긴 설명을 시작했다. 구 대표의 말을 종합하면 종합수거업체(고물상)가 아파트 부녀회에 가구당 2000원 정도를 지급하고 재활용품을 수거할 권리를 따내는데 이때 의류만 전문으로 하는 수거업체가 종합수거업체에 가구당 700~800원 정도의 돈을 지급하고 재하청을 받는다. 이렇게 의류수거업체(고물상)에서 수거한 옷들을 다시 무역회사가 1㎏당 600원 정도에 사들인다. 청바지 한 벌의 무게는 0.7㎏. 보통 옷 1㎏당 여름옷은 6~7벌, 겨울옷은 한 벌 정도이니 한 벌당 여름옷은 100원, 겨울옷은 500~600원꼴에 사는 셈이다. 구 대표는 “구제의류는 옷 종류와 상관없이 무게로만 계산하기 때문에 옷더미 안에 란제리나 가죽 등 마진을 많이 남겨 팔 수 있는 옷이 들어 있을 때 더 많이 남는 장사”라며 “잘사는 동네일수록 좋은 물건을 많이 버린다”고 말했다. 망하거나 재고를 처리해야 하는 의류업체에서 파는 일명 ‘땡처리’용 옷도 무역회사로 모인다. 불친절해도 그만, 샀다가 안 입어도 그만 그렇게 고물상에서 수거한 옷은 무역회사에서 국내 구제상인들에게 장당으로 팔렸다. 무역회사는 스무장 이상 사는 도소매상인에게는 구제의류를 장당 1천~2천원에 팔았다. 가죽옷이나 겨울옷 등 무게가 더 나가는 옷은 더 비싸게 팔았다. 질 좋은 모피는 10만원을 넘기도 했다. 구제상인들은 이렇게 사온 구제옷에 ‘적당한’ 수준의 가격을 붙여 소비자에게 판다. 수요가 많은 명품 브랜드나 메이커, 새 옷에는 좀더 마진을 많이 남긴다는 게 업계 설명이다. 동묘벼룩시장에서 남성 구제의류를 주로 취급하는 복덩이네 김선재(39) 사장은 동묘 앞 구제시장에서 바닥에 깔아두고 장당 1천원에 파는 옷들은 고물상이 1㎏당 600원 선에 파는 옷일 확률이 높고, 따로 옷걸이에 걸려 진열된 옷들은 상인들이 무역회사 창고에서 직접 골라와 파는 옷이라 값을 더 받는 것이라고 소개했다. 김씨는 구제옷을 찾는 사람들은 작업용 헌 옷을 싸게 구입하려는 사람과 명품이나 메이커 옷을 상대적으로 싼값에 사려는 사람으로 구분했다. “디자인이 새롭고 빈티지한 멋을 내기 위해 구제의류를 찾는 젊은층은 주로 수입 구제의류 가게를 찾는다면 여기는 작업복을 찾는 사람들이 많이 오죠. 청커버를 찾는다면 용접하는 사람일 거고요. 요즘은 건설경기가 좋지 않아 손님이 많이 줄었어요.” 김씨 역시 10년 전 운송업을 하다 망한 뒤 무일푼으로 구제의류 판매를 시작했다. 10일 낮 구제가게가 모여 있는 시장 골목에서는 파는 사람이 사이즈나 옷감에 대해 친절하게 알려주지 않았고, 손님들도 자세히 묻지 않았다. 사람들의 눈을 피해서 손님이 알아서 옷을 입어보고 구매를 결정했다. 허리 사이즈는 목에 둘러보고 몸에 맞는지는 가슴팍에 대보면 그만이었다. 경기도 부천에서 케어복지사 교육을 받고 있다는 김명희(55)씨도 옷더미에서 고른 회색 티셔츠를 입고 있던 옷 위로 껴입었다 벗으면서 말했다. “입기 싫으면 그냥 버려도 되고 와서 쇼핑하는 게 재밌어서 자주 오죠. 지금 입고 있는 바지는 저번에 왔을 때 1천원 주고 샀어요. 잘만 고르면 외출복으로도 괜찮아.” 옆 노점에서는 이름을 나타샤라고 밝힌 35살 러시아 여성이 5천원짜리 검정 구두를 신어보고 지나갔다. 동묘벼룩시장 구제시장에는 버려진 옷에서 돈을 찾고 재미를 찾는 사람들이 있다. 글·사진 최우리 기자 ecowoori@hani.co.kr

|

기사공유하기