|

|

다산의 친필이 적혀 있는 <하피첩>. 다산이 강진에 유배를 가 있던 시절 아내 홍씨가 보내온 다홍치마를 잘라 두 아들에게 하고픈 말들을 적어 보낸 책자다. 실학박물관 제공, 고려대 박물관 소장

|

|

정조와 함께 개혁의 꿈을 다지던 젊은 시절, 다산은 벼슬살이하던 또래 벗들과 함께 ‘죽란시사’(竹欄詩社)라는 시짓기 모임을 만들었다. 죽란은 명례방(현재 서울 명동)에 있던 다산 집 뜰의 화단 난간 이름이다. 시사의 창립 멤버는 당대 재상 채제공의 아들이자 동갑내기였던 채홍원이다. 다산은 조정의 공무를 마치고 돌아오면 집 정원을 거닐었고 때로 벗들과 어울려 술 마시며 시를 짓기도 했다. 다산은 죽란시사 시첩을 만들면서 서문에 이렇게 적었다. “예로부터 지금까지 5천년 가운데 우리가 한 세상에 같이 태어나고 사는 것은 우연이 아니고, 가로세로 3만리 넓은 세상에서 같은 나라에 사는 것도 우연이 아니다. 그러나 나이 차이가 나고 사는 곳이 멀면, 서로 만나기 어려워 즐거움이 적고 세상을 마칠 때까지 서로 알지 못하곤 한다. 더욱이 곤궁함과 현달함이 같지 않고 취향이 같지 않으면, 비록 나이가 같고 이웃에 살아도 더불어 놀기는 어렵다.” 일생 살면서 인생 교유가 넓지 않은데, 우리나라는 그중 심한 곳이라 본 것이다. 당시 죽란시사에 참여한 벗은 모두 15명으로 30~40대 동년배들이었다. 모임에 참여한 채홍원은 “우리보다 위아래로 9살 차이 나는 사람과 벗할 수는 있어도, 서로 만나면 나이에 대한 예의를 지켜야 하므로 모임은 벌써 어지러워진다”고 했다. 격의없이 만나 허물없이 즐겁기 위해 4살 차이 벗들로 모임을 만든 것이다. 정약용·채홍원과 시사를 함께한 사람은 이유수·홍시제·이석하·이치훈·이주석·한치응·유원명·심규로·윤지눌·신성모·한백원·이중련 등이다. 이들은 정조 연간에 서울과 그 인근에 살면서 정약용과 초급관리 시절을 함께 보냈다. 다산의 유쾌한 발상은 죽란시사 모임에서도 잘 드러난다. “살구꽃이 처음 피면 한 번 모이고, 복숭아꽃이 처음 피면 한 번 모이고, 한여름 참외가 익으면 한 번 모이고….” 술과 시짓기를 위해서라면 무슨 이유를 대지 않을 수 있을까. 하지만 술 먹는 풍류는 격조가 달랐다. 꽃 피거나 눈 올 때 한 번 모이되 모임 때마다 술·안주·붓·벼루 등을 갖추어 술 마시며 시를 읊었다. 채제공은 죽란시사 이야기를 듣고 “내가 젊은 시절에는 이런 모임이 없었는데, 국왕(정조)이 20년 동안 선비를 기르고 성취시킨 효과”라며 부러워했다.

|

|

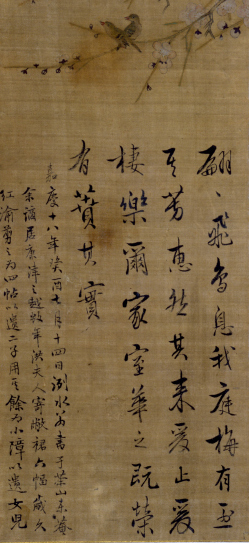

<하피첩>을 쓰고 난 자투리 조각에는 매화와 새, 시를 등장시킨 <매화병제도>(사진)를 그려넣었다. 강진에 와서 만난 제자와 맺어준 딸에게 준 선물이다. 실학박물관 제공, 고려대 박물관 소장

|

‘하피첩’이란 작은 책자에 담아

“학문에 매진해라” 따뜻한 훈계 ■ 하피첩에 담은 부정

강진 유배 중에 다산은 가족들 얼굴을 잘 볼 수 없었다. 15살에 혼인한 아내 홍씨 사이에 아홉명 자식을 두었으나, 아들 넷과 딸 둘을 천연두와 홍역으로 잃었다. “내가 하늘에 죄를 얻어 당하는 잔혹함인가”라고 할 정도로 자식 잃은 슬픔에 괴로워했다. 특히 네살배기 막내아들은 머나먼 유배지에 있을 당시 잃어 더욱 슬픔이 컸다. 1810년 10년째 얼굴도 못 본 채 유배지의 남편을 그리며 마재를 지키던 아내 홍씨는 시집올 때 입은 빛바랜 여섯 폭 다홍치마를 강진에 보냈다. 부부의 인연을 맺은 지 어언 34년. 병들어 몸도 온전치 못한 홍씨였지만, 남편이 쓴 책 표지에 쓰라며 이 치마를 머나먼 강진으로 보낸 것이다. 붉은 치마는 노을처럼 희미하게 바래 글쓰기에 적당했다. 이 치마를 받아든 다산의 마음은 어땠을까. 그는 치마를 잘게 잘라 아버지로서 훈계하는 말을 적어 <하피첩>(霞披帖)이란 작은 책자를 만든 뒤 두 아들 학연과 학유에게 주었다. 자식들을 가까이서 훈육하지 못한 마음을 담은 것이다. 정성스레 하피첩을 만들고 나니 치마 자투리 천이 남았다. 다산에게는 어릴 적 헤어진 딸이 하나 있었다. 그는 시집간 딸을 위해 남은 자투리에, 매화 가지에 앉은 한 쌍의 새를 그린 <매화병제도>를 그려 선물로 주었다. 사위 윤창모는 강진에서 만난 제자였다. 딸과 제자를 맺어 준 뒤 선물로 준 것이 <매화병제도>였다. ‘펄펄 나는 저 새가/ 집 뜰 매화가지에 앉아 쉬네/ 매화꽃 향기 짙어/ 즐거이 날아왔네/ 머물러 지내면서/ 집안에 즐겁게 살려므나/ 꽃이 활짝 피었으니/ 열매도 주렁주렁 달리겠구나.’ 그 외에 오늘날 또 하나의 <매조도>가 남아 있는데 이는 강진에서 얻은 소실의 딸에게 준 것이라는 추측이 있다. 유배로 아버지 노릇 제대로 못한 한을 풀어 자식들에게 진한 부정(父情)을 보여준 것이 하피첩과 매조도이다. 젊은시절엔 시짓기 동호회 꾸려

허물없이 만나 술과 시 풍류 즐겨

노년엔 정치색 다른 학자와 교류 ■ 노년의 교유

다산은 경상도 장기 유배 중에 “서글퍼라 내 인생 좋은 때를 못 만나 가는 앞길 험난하여 자주 죄에 걸리는구나”라고 한탄했다. 이후 그는 강진 유배지에서 18년을 보냈다. 해배 뒤엔 고향 마재에서 18년간 노년을 살다가 세상을 떠났다. 그가 강진에서 여생을 보내지 않고 마재로 돌아온 것은, 고향인 까닭도 있지만, 경세(經世)에 대한 미련이 남아서였다. 유배지에서 쓴 수많은 책을 읽어 줄 곳은 시골 강진이 아니라 경화사족(京華士族)들이 사는 수도권이었다. 고향에 돌아왔을 때 다산은 자신의 야심찬 저서들이 읽히기를 학수고대했을 것이다. 평소에도 그는 두 아들에게 “내가 죽은 뒤 성대하게 제사 지내준다 해도 내가 기뻐할 것은 내 책 한 권을 읽어주는 것”이라고 말하곤 했다. 그의 저술에는 학문만이 아닌 세상과 나라를 바로잡을 수 있는 제국(濟國)의 이상이 담겨 있었기 때문이다. 소망과 달리 세상은 바뀐 것이 없었다. 자신을 탄압하던 자들이 여전히 권력을 쥐고 있었고, 세상을 바꾸기는커녕 피땀으로 일군 저술들이 파묻힐지도 모르는 형국이었다. 그러나 다산이 누군가. 돌아온 다산은 유배지에서 쓴 책들을 정리하는 한편 신작·김매순·홍석주·김정희 등 저명한 학자들과 교류하면서 자신의 소망을 실현하고자 했다. 특히 다산은 경기도 광주에 사는 신작을 찾아가 자신의 저술인 <상례사전>(喪禮四箋)과 <매씨서평>(梅氏書平)의 논평을 부탁하기도 했다. 신작은 양명학자인 하곡 정제두의 외증손으로 강화학파의 학맥을 이은 인물이다.

|

|

정성희 실학박물관 학예연구사

|

기사공유하기