|

|

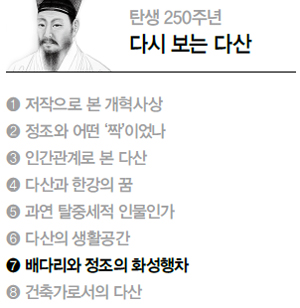

배다리를 통해 한강 노량진을 지나가는 정조의 행차 모습을 담은 <노량주교도섭도>. 노량진은 강 양쪽에 높은 언덕이 있어 선창을 만들기에 적당하고 강의 유속이 평온하고 수심이 깊어 배다리를 설치하기 적당한 곳이었다고 한다. 실학박물관 제공

|

|

|

|

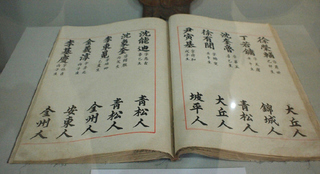

조선 후기 일종의 젊은 연구직 관료들인 ‘초계문신’들의 이름을 담은 <초계문신제명록>. 오른쪽에서 두번째에 다산 정약용의 이름이 보인다. 1789년께 초계문신이었던 다산은 정조의 배다리 설계에 참여했으며, 그 뒤 수원 화성의 설계를 주도하게 된다. 정조는 서양의 다양한 기계들을 풀이한 책인 <기기도설>을 다산에게 보내주기도 했다. <한겨레> 자료사진

|

설계 참여하며 불필요한 거품 빼

정조의 번뜩이는 창의력 돋보여 1789년 10월에 정조는 한강 뚝섬에 배다리를 건설했다. 경기도 양주 배봉산에 있던 사도세자의 묘소를 수원으로 옮기면서 상여가 강을 건널 때 이용하기 위해서였다. 한강에 배다리가 놓인 것은 이때가 처음은 아니었다. 15세기 초에 지금의 서울 송파인 마전포에 배다리를 설치한 기록이 나오고, 1740년에 영조가 개성을 방문하면서 임진강에 배다리를 놓은 적이 있었다. 영조가 배다리를 택한 것은 배를 이용하는 것보다 비용은 많이 들지만 안정성이 높았기 때문이었다. 정조가 만든 배다리는 비용을 더욱 줄이면서 안정성을 높인 것이 특징이다. 정조가 한강에 배다리를 만든 것은 두 가지 이유에서였다. 뗏목에 상여를 싣고 폭이 넓은 한강을 건너는 것이 불안했고, 음력 시월의 찬바람에 강 중앙이 얼어붙어 배가 움직이기 어려울 것이라는 점도 고려했다. 이때 만든 배다리는 큰 배 77척을 나란히 배열하여 대나무와 칡 끈으로 연결시키고, 배 위에 모래와 흙을 깔고 잔디를 덮는 방식이었다. 사도세자의 상여가 한강을 건너간 뒤에는 정조 자신이 배다리를 건너 수원을 왕래했다. 1789년 12월에 정조는 배다리를 관리할 관청인 주교사(舟橋司)를 설치했다. 사도세자의 묘소인 현륭원을 수원에 조성한 이후 정조는 매년 한 차례 이상 이곳을 방문하려 한강을 건넜기 때문이다. 정조는 배다리 설치를 개선하고 제도화함으로써 비용을 절감하고 안정성을 확보하려 했다. 뒤이어 1790년에 정조는 <주교지남>(舟橋指南)이란 책자를 펴냈다. 원래 담당 관리들에게 배다리 운영의 방책과 제도를 만들라고 했다가 마음에 들지 않자 직접 나서서 만든 책자였다. 1793년에 주교사에서는 이를 수정한 <주교절목>(舟橋節目)을 보고했다. 정조대에 정비된 배다리의 제도를 살펴보자. 배다리를 설치할 장소는 노량진이었다. 강 양쪽에 높은 언덕이 있어 선창을 만들기에 적당하고, 강의 유속이 평온하고 수심이 깊었기 때문이다. 그러나 국왕이 조선 초 태종의 헌릉(현재 서울 강남구 내곡동)이나 여주의 선왕릉을 방문할 경우에는 예전처럼 광나루에 배다리를 설치했다. 배다리에 쓰이는 배는 한강을 운항하는 상선 80척을 이용했다. 이 중에서 36척은 배다리 몸체를 만드는 데 들어갔고, 나머지는 좌우에서 다리를 고정시키거나 호위하는 용도로 사용했다. 배다리의 정중앙에 오는 배의 높이가 가장 높고 양쪽으로 갈수록 낮아져서 멀리서 보면 무지개 모양이 되도록 했다. 주교사에서는 각 배가 정박한 장소를 파악하여 장부에 기록함으로써 수시로 배를 소집할 수 있도록 했다. 정약용에 수원화성 건설 지시 땐

규장각 책 보내 기중기 발명도와

다산의 과학지식 끄집어낸 조력자 배를 연결하는 방법은 상류를 향해 닻을 내린 상황에서 세로목인 종량과 가로목인 가룡목을 이용했다. 종량의 길이는 배 폭보다 길게 하여 두 배의 종량이 가룡목 위에서 합쳐지게 하고, 겹쳐진 부분에 구멍을 뚫어 빗장을 지르고 칡으로 묶었다. 이때 종량과 가룡목의 규격을 일정하게 하여 배를 조립하고 해체하는 데 편리하게 했다. 앞서 대나무를 이용하여 엮을 때보다 훨씬 개선된 방식이었다. 배가 연결되면 그 위에 판자를 덮고 모래와 잔디를 깔았으며, 판자의 양쪽 끝에 난간을 설치하여 추락을 방지했다. 배다리의 백미는 선창다리였다. 노량진 부근에는 서해의 밀물이 들어와 강의 높이가 오르내렸으므로 배다리가 움직이지 않게 고정시키면 부서질 염려가 있었다. 정조는 강물의 높이를 따라 움직이는 선창다리를 만들어 이 문제를 해결했다. 먼저 강의 양안에 잡석과 석회를 섞어 선창을 만들고, 다음으로 선창과 배다리 사이를 선창다리로 연결했다. 선창다리는 세로목인 종량 위에 수십 장의 판자를 깔고 선창다리의 종량과 배의 종량을 연결시켰다. 이때 종량은 요철모양으로 깎고 가운데에 빗장을 질러 자유롭게 구부러지거나 펴지게 했다. 배다리가 조립되면 장식을 더했다. 3개의 홍살문을 중앙에 하나, 강의 양안에 하나씩 설치했고, 중앙의 홍살문 양 끝에는 두 개의 큰 깃발을 세웠다. 하나는 황색으로 중심을 표시했고, 다른 하나는 흑색으로 수덕(水德)을 상징했다. 36척의 배에도 깃발이 있었다. 뱃머리의 깃발에는 배의 소속을 표시했고, 꼬리의 깃발에는 새매나 물새 그림을 그렸으며, 바람의 세기와 방향을 살필 수 있는 풍향기도 세웠다. 이제 안전하면서도 화려한 무지개 모양의 배다리가 완성되었다. 정조가 정비한 배다리는 배 숫자가 이전의 77척에서 36척으로 줄어들었고, 경비와 인력도 크게 절감되었다. 배다리 제도를 계속 수정해 나갔기 때문이다. 1792년에 정조는 배다리 설계에 참여한 다산에게 화성 성곽을 설계하라고 명령했다. 다산은 국내외의 자료를 검토하여 성설(城說: 성곽 설계 구상)을 작성해 올렸고, 이를 본 정조는 옹성·포루·현안 같은 성의 주요 시설 축조계획과 무거운 물건을 들 수 있는 방안을 마련하라고 했다. 정조가 중국에서 들여와 규장각에 비치했던 당시 서양의 역학 기술 소개서인 <기기도설>을 다산 집으로 보내준 것도 이때였다. 당시 다산은 부친의 삼년상을 치르고 있었다.

|

|

김문식 단국대 교수

|

기사공유하기