등록 : 2012.07.17 19:22

수정 : 2012.07.17 19:22

|

|

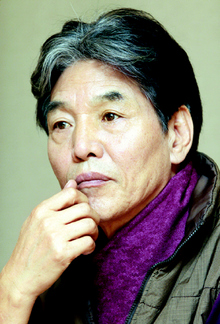

박범신 작가·상명대 석좌교수

|

경상도 씨족마을에 살던 할아버지는 젊은 날, 본이 같았으나 파가 달랐던 마을의 다수에 의해 핍박받다가 불끈, 고향을 떠나 낯설고 물선 타관에서 자리를 잡았다. 할아버지로선 몸뚱어리 하나밖에 의지할 것이 없었다. 족보를 자못 유려한 필체로 직접 써서 남긴 걸로 보건대 할아버지는 유생의 끝물이었겠지만, 수상한 세월 속 낯선 타관에서 지식은 아무런 도움도 되지 않았다. 할아버지로선 가족들 굶기지 않는 일만으로도 너무나 벅찬 하루하루를 살아야 했을 터였다. 그래서 할아버지는 두 아들에게 천자문조차 가르치지 않았다.

아버지는 열네 살 되던 해에 두칸짜리 초가 아랫방과 윗방 사이의 흙벽을 냅다 발로 차고 가출했다. 가난과 함께 공부시키지 않는 할아버지에 대한 불만도 그 발길에 실었을 것이었다. 얼마나 옹골찬 발길질이었는지 흙벽 가운데가 움푹 휘어져 들어갔을 정도였다. 내가 태어나고 자란 초가의 가운데 벽은 그 집을 떠날 때까지 그렇게 휘어져 있었다. 아버지는 일제 치하에서 장돌뱅이로 살면서, ‘결혼을 하지 않고 행복해지는 법’을 몰랐으므로 당연히 성년이 되자 어른들의 결정에 따라 장가를 갔다. 아이들이 줄줄이 생긴 건 물론이었다. 아버지는 삽시간에 1남 4녀의 ‘아버지’가 됐다. 아버지는 꿈도, 못 배운 한도 함께 접었다. 그로써 1남 4녀는 어쨌든 굶주리지 않고 성장할 수 있었다.

세계와의 끔찍한 불화를 겪으며 자란 탓에 염세적인 세계관에 사로잡힌 아들 하나는 고등학교 2학년 때 드디어 최초의 자살미수를 했다. 독서량이 자못 방대했던 청년은 그때 이미 쇼펜하우어에 매료당해 있었고 자기 죽음의 결행만이 유일한 ‘자유의지’라고 굳게 믿고 있었다. “네게 책 귀신이 붙었으니 당분간 산에 가 있거라!”라고 아버지는 일렀다. 아들을 살리고 싶은 일념에 찬 아버지에 의해 청년은 계룡산 국사봉 칠부능선의 외딴집에 유배되었다.

아버지가 또 말했다. “책과 떨어져 여기서 몇 달 정양하고 있어라!” 그리고 아버지는 왔던 길을 걸어서 혼자 산을 내려갔다. 관목 사이로 난 비탈길이었다. 청년은 허둥지둥 내려가는 아버지의 뒷모습을 외딴집에서 내려다보았다. 짐도 없는데, 아버지의 등은 맷돌이라도 얹혀 있는 것처럼 무거웠다. 자기 세계에만 빠져 있었던 청년은 그때 아버지가 짊어진 짐이 무엇인지 구체적으론 몰랐으나 세계에서 가장 무거운 짐이 아버지의 어깨에 얹혀 있다는 것만은 직관으로 알아차렸다. 청년은 그래서 아버지가 보이지 않을 때까지 소리 죽여 울었다.

세월이 흘러 청년은 세 아이의 아버지가 되었다. 물려받은 것 없었던 청년은 밑천 없어도 되는 직업인 작가가 되었고, 엄혹했던 70~80년대 때론 대중주의라고 비난받으면서도 열심히 소설을 써서 세 아이를 먹이고 입혔다. 시대의 고통을 짊어지고 감옥까지 가는 사람들을 보며 ‘자책’한 적도 많고 ‘굴욕감’을 느낀 적도 있었으나, ‘노동’이라 여겼던 원고를 쓰다 말고 깊은 밤, 잠든 세 아이를 한참씩 들여다보면 할아버지와 아버지의 인생이 도미노로 떠오르면서, ‘자책’과 ‘굴욕감’조차 참아 견디는 것이 ‘아버지의 길’은 아닐까 생각하곤 했다. 그러면서 더 세월이 흘러 청년의 아들 또한 젊은 아버지가 됐으며, ‘정규직’이 아닌 ‘젊은 아버지’가 된 아들이 제 아이를 먹이려고 품 팔러 다니는 것까지 보게 되었다.

얼마 전, 쌍용차에서 해고된 ‘젊은 아버지’가 자살한 동료의 위패 앞에서 우는 걸 티브이로 보았던 날은 영 잠을 이룰 수가 없었다. 용산 철거민 사건으로 감옥에 가 있는, 아니 그 외에도 일터에서, 집터에서 쫓겨난 수많은 ‘젊은 아버지’들이 떠올랐다. 어디 젊은 아버지뿐이랴. 한때 모진 가난에서 나라를 구하느라 온갖 자책과 굴욕을 견디고 산 늙은 아버지들도 변방 저 어둔 땅 끝에 밀려나 있기론 마찬가지라고 생각했다. 그 모든 ‘아버지’들이 자책과 굴욕을 견디면서 딴 과실들을 누군가 ‘독식’하지 않고서야 이런 슬픔과 부조리가 지금처럼 ‘보편적’으로 계속될 수는 없다. 젊었거나 늙었거나, 아버지들이 쓸쓸하고 홀쭉하면 ‘희망’이 쓸쓸하고 홀쭉하다.

박범신 작가·상명대 석좌교수

광고

기사공유하기