등록 : 2012.08.27 20:26

수정 : 2012.08.28 21:12

[무죄의 재구성] 노숙소녀 살인사건 ②회유

도움 줄 가족도 없는 ‘외톨이신세’

거리생활에 작은 압력에도 순응

경찰은 나씨 휴대전화 꺼버리고

알리바이 확인 요청도 묵살했다

날품을 팔아도, 앵벌이를 나가도 동갑내기 노숙인 두 사람은 언제나 함께 있었다. 2007년 5월14일 밤, 나주용(가명·당시 29살)씨는 그랬던 친구 송인철(가명·당시 29살)씨를 저버리는 진술을 해버렸다.

자신과 친구를 추궁하는 경찰 앞에서 나씨도 처음엔 저항했다. 10대 소녀가 죽었을 것으로 추정되는 그날 새벽 나씨는 수원역 근처 피시방에서 밤새 게임을 했다.

“저 그때 형들하고 게임하고 있었어요. 피시방에 확인해주세요.” 형사에게 말했지만 묵살당했다. “여자친구가 증인이에요.” 형사는 여자친구와의 연락수단인 휴대전화의 배터리를 빼버렸다.

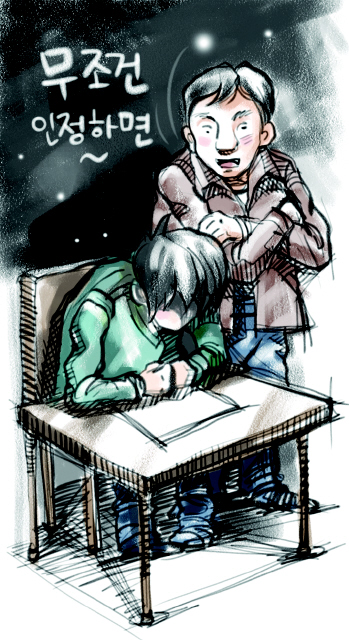

“거짓말하지 말고 얘기해라. 내가 어떻게든 도와줄 테니까, 나가게 해줄 테니까.” 그날 저녁 형사가 ‘범죄 사실을 인정하면 도와주겠다’고 했다고 나씨는 나중에 법정에서 증언했다.

거짓말하지 말라는 형사에게 나씨는 그래서 ‘진짜 거짓말’을 했다. 죽이지 않았다는 말을 해봐야 믿어주지 않았다. “나쁜 형들이 있는 감방에서 이제 막 나왔는데 다시 들어갈까봐 무서웠어요. 제 생각이 너무 짧았어요.”

10대 소녀를 때려 숨지게 했다는 엄청난 범죄를 순순히 자백한 이유를 보통 사람들은 쉽게 납득할 수 없다. 그날 밤, 두 사람이 ‘거짓 자백’을 해야 할 이유가 있었다. “경찰은 화 안 내고 좋은 말로 했어요. ‘거짓말 말라’고 화낸 것만 빼고는….” 나씨의 회고다.

당시 경찰의 수사 방식에 대해 변호사 박준영(38)씨는 “지능이 떨어지는 나씨와 송씨의 약한 부분을 건드리는 회유에 가까웠다”고 말했다. 나씨는 지적장애 2급의 장애인이었다. 고교 시절 정신과 치료를 받았던 송씨의 지능은 평균 이하인 것으로 나중에 판정받았다.

두 사람을 도와줄 사람이 경기도 수원남부경찰서에는 없었다. 두 사람은 ‘나가게 해주겠다’는 경찰의 회유에 쉽게 넘어갔다. 도움을 줄 가족도 없었다. 나씨의 어머니는 나씨와 마찬가지로 지적장애를 겪고 있었다. 송씨의 어머니는 재혼 뒤 아들과 연락을 끊은 지 오래였다. 송씨는 외아들이었지만 이후 구속돼 재판받는 동안 어머니는 면회를 오지 않았다.

사태를 바로잡을 기회가 있긴 했다. 일주일 뒤 수원지검 조사실에서 송씨는 범행 사실을 부인했다. 검사의 인상은 형사보다 한결 부드러웠다. “사람을 죽인 적 있느냐”고 검사가 물었다. “없습니다.” 그간의 억울함을 담아 송씨가 답했다. “경찰관이 때려서 어쩔 수 없이 인정한 거예요.”

얼마나 맞은 것인지 검사는 물었다. 송씨는 할 말이 없었다. 송씨 스스로 되짚어도 형사가 목덜미를 한 차례 내려친 일밖에 기억나지 않았다. 정강이를 차였던 것도 같지만, 너무 긴장한 탓에 확실치 않았다.

“많이 때리지는 않았습니다.” 검사가 한숨을 내쉬었다. “피의자 나이가 지금 몇 살인데 그렇게 진술하는 겁니까?” 맥이 빠졌다. “억울하다”고 말하는 송씨의 목소리가 작아졌다. 뒤이어 영상녹화를 병행한 진술서 작성 때, 송씨는 “내가 죽였다”고 다시 자백해버렸다.

두 사람은 그 자백의 결과를 짐작하지 못했다. “자백만 하면 크게 처벌받지 않을 거라고 생각했어요.” 나중에 송씨가 말했다. 나씨는 자신을 책망했다. “내가 놀려고 수원역 한번 나간 게 잘못이에요. 그것 때문에 벌 받는 것 같았어요.”

나중에 송씨를 상담한 한 사회복지 전문가는 “사실 여부를 떠나 작은 압력에도 무기력하게 순응하는 것은 가혹한 거리생활에 지친 노숙인들에게 많이 나타나는 적응방식”이라고 설명했다.

두 노숙인은 법원의 결정에도 순응했다. 나씨는 1심에서 200만원 벌금형을 받은 뒤 항소를 포기했다. 2심에서 징역 5년형을 확정받은 송씨도 마찬가지였다. “형량이 늘어날까봐 무서웠다”고 송씨는 나중에 말했다. ‘노숙 소녀’ 살인사건은 그렇게 일단락되는 듯 보였다. 엄지원 기자

③ ‘반전’에서는 사건의 공범으로 붙잡힌 10대 노숙 청소년들의 이야기가 이어집니다.

광고

기사공유하기