|

|

김영훈 기자 kimyh@hani.co.kr

|

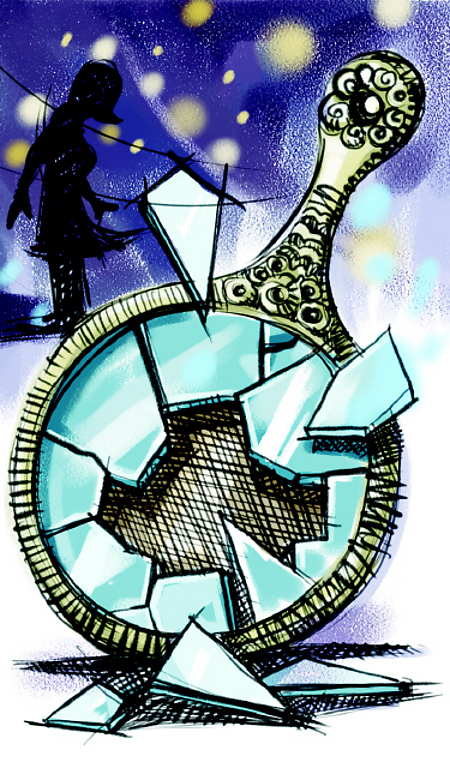

[무죄의 재구성] 노숙소녀 살인사건 ⑧ 상흔

첩보만으로 10대 잡아들인 검사중앙지검 특수부 거쳐 변호사로

노숙인 송씨 담당했던 형사

경찰서 옮겨 수사업무 계속 1년만에 풀려난 아이들 이젠 20대

“결백 의심받는 것 같아요” 고통

두 노숙인 나씨·송씨도 생계 막막 끝내 아버지는 딸의 결백을 확인하지 못했다. 아버지는 가출한 딸과 그 친구들이 ‘수원 노숙소녀 살인사건’의 범인이라는 언론보도를 보았다. “정말 네가 안 그런 거니?” 아버지는 자꾸 물었다. 정유나(가명·22)씨는 그 일이 가슴에 사무친다. 2010년 7월 대법원은 정씨의 무죄를 확정했다. 그러나 아버지는 그 몇달 전에 지병으로 눈을 감았다. 2007년 5월14일 새벽 경기도 수원의 한 고등학교에서 발견된 15살 소녀의 주검은 7명의 삶을 흔들어놨다. 차가운 아스팔트 위에서 숨을 거둔 어린 소녀만큼이나, 그 범인으로 몰린 사람들도 약하고 가난했다. 그들의 삶을 흔들어놓은 이들은 있었으나, 책임지는 이는 아무도 없었다. 사건 당일 붙잡혔던 2명의 20대 노숙인 가운데 공범으로 기소된 나주용(가명·34)씨는 벌금 200만원형을 받았다. 처음부터 항소를 포기한 그는 돈이 없어 노역으로 벌금을 갈음했다. 지적장애 2급인 그는 여전히 날품팔이 신세를 면치 못하고 있다. 주범으로 붙잡혀 징역 5년을 살고 지난달 출소한 노숙인 송인철(가명·34)씨는 서울고등법원의 재심을 기다리고 있다. 대법원은 “무죄의 명백한 증거가 나왔다”며 재심을 결정했다. 그렇다고 그의 밑바닥 인생이 바뀐 것은 아니다. 가족 가운데 유일하게 송씨와 교감했던 할머니는 수감 기간에 세상을 떴다. 출소하던 날 송씨를 맞으러 나온 가족은 아무도 없었다. 교도소에서 결핵까지 앓았던 그는 건강마저 잃었다. 현재 그는 노숙인 지원시설의 도움을 받아 수원의 한 고시원에서 잠시 머물고 있다. 그나마 2개월의 시한이 있다. 앞으로 무엇을 하며 먹고살 것인지 송씨는 아무 계획도 세워놓지 못했다. 범인으로 몰렸던 5명의 가출 청소년은 이제 20대가 됐다. 학교 대신 감옥에서 1년을 보낸 이들은 뒤늦은 꿈과 절망스런 기억 사이에서 갈피를 잡지 못하고 있다. 정유나씨는 아르바이트를 전전하고 있다. 마지막 남은 혈육인 아버지마저 돌아가셨으므로 함께 지낼 가족은 없다. 월세를 내기 어려워 여인숙과 피시방을 옮겨다니는 일은 여전하다. 정씨에겐 꿈이 있다. “매일 들어갈 수 있는 집이 있으면 좋겠어요. 그게 꿈이에요.” 한정임(가명·20)씨는 한밤중 컴퓨터 앞에 앉으면 자신도 모르게 사건 관련 기사들을 뒤적인다. 인터넷에는 한씨와 친구들을 향한 악성 댓글들이 즐비하다. 아픈 상처를 들춰보듯 한씨는 그 저주와 증오의 글을 자꾸 읽어본다. 검사가 법정에서 했던 말도 한씨의 귓가를 맴돈다. “노숙 청소년들은 저희가 생각하는 청소년과 그 특성이 너무나 다릅니다. 소년으로서의 순수가 남아 있는 반면에 길거리에서 배운 들고양이와 같은 야생성이 있습니다.” 한양은 물론 다른 친구들 모두 그 말을 기억한다. “‘들고양이와 같은 야생성’이라는 말이 거리에서 들었던 어떤 욕지거리보다 가슴을 후벼팠다”고 한씨는 말했다. “그 말들, 나한테 비아냥거렸던 말들 전부를 검사와 수사관들에게 돌려주고 싶어요.” 한씨는 대형 슈퍼마켓에서 채소 파는 일을 한다. “요리 공부를 하고 싶어요. 검정고시도 치고 싶고요.” 지난해 한씨는 6살 위의 남자와 결혼했다. 시가 어른들의 시선은 여전히 어렵다. 자신의 죄를 의심하는 것이 아닐까 내심 걱정이다. “뉴스에 그렇게 나왔으니…. 제가 다른 사람이래도 (저의 결백을) 안 믿을 것 같아요.” 한씨는 많은 것을 체념하고 산다. “원망만 하면 어쩌겠어요. 큰 인생공부 했다고 생각해야지요.” “사건의 진범이 따로 있다”는 첩보만으로 10대들을 잡아들였던 수원지검 마약조직범죄수사부의 박아무개 검사는 2009년 1월 서울중앙지검 특수부로 자리를 옮겼다. 현재는 ㅈ법무법인에서 기업인수·합병 전문 변호사로 일하고 있다. 노숙인 송씨 등을 수사했던 수원남부경찰서 강력팀의 염아무개 형사는 이후 화성서부경찰서로 자리를 옮겨 여전히 형사사건을 맡고 있다. 이번 사건과 관련한 의견을 듣고자 이들에게 여러 차례 연락했지만 연락이 닿지 않았다. 엄지원 기자 umkija@hani.co.kr ⑨ ‘숙제’에서는 이 사건의 고비마다 허점을 드러내며 약자를 지켜주지 못했던 한국 사법제도의 문제를 짚어봅니다.

기사공유하기