|

|

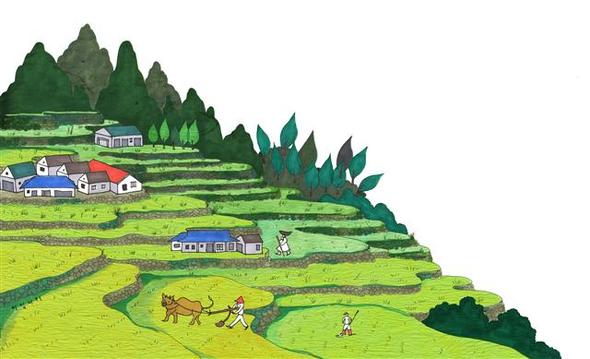

일러스트레이션 이림니키

|

곽병찬의 향원익청(香遠益淸)

4월 다랭이엔 유채꽃이 가득했다. 바다는 온통 쪽빛, 산비탈은 온통 황금빛이었다. 5월엔 마늘잎 시퍼런 물결이 일렁이고, 6월 물 채운 다랭이는 물비늘 반짝이는 호수. 한낮엔 바람 따라 구름이 머물다 지나가고, 석양엔 붉은 주단 깔리며, 해 지면 쏟아져 내리는 별들, 별처럼 많은 개구리의 아우성. 해와 달과 별의 운행에 따라 다랭이는 그렇게 때론 왕성한 생명으로, 때론 적멸의 평화로, 때론 영원히 배부를 것만 같은 황금물결로 출렁인다.

‘아름답다’느니 ‘예술’이라느니 사람의 수사가 오히려 낯설다. 앞엔 망망대해, 돌아서면 설흘산, 응봉산의 늘 푸른 품. 계절의 변화에 따라 온갖 생명이 용약하고, 절기마다 색색의 요술이 찬란한데, 그것을 언어로 담아내려는 건 부질없는 욕심이다. 2005년에야 가천마을 다랭이가 국가명승지 15호로 지정됐으니, 대한민국의 감식안이 부끄럽다. 찬탄하는 이들에게 마을 어르신들이 꼭 들려주고 싶은 건 따로 있다. “그기 어떻게 생긴 긴데….” 이렇게 시작하는 이야기다.

“한뺨 넓히면 우리 식구 한끼 먹을 밥이 나오고, 열길 넓히면 아이들 학비가 나온다는 생각에 해 지도록 떠날 수 없었지. 그렇게 3년 하다 보니 높이가 10자(3m)나 됐고, 길이는 500자 되는 다랭이가 나왔지.”

“아이들까지 모두 일곱 식구가 이 다랭이에 의지해 살았지. 해안은 갯바위뿐이고, 깊이도 수십길이어서 배 한척 부릴 수 없었어. 바다에서 얻을 것이라곤 떠밀려온 미역줄기나 다시마가 고작이었지. 전복이나 소라도 있었지만, 그때야 그게 어디 밥만 같았는가. 그저 비탈에 흙만 밟히면 고구마 심고 평지다 싶으면 보리 심어 허기를 채우는 게 일이었지. 아이들 학교 보내자니 돈이 필요했고, 환금되는 건 쌀뿐이었으니 다랭이를 치지 않을 수 없었고.”(김태성 할아버지)

다랭이 대부분은 윗세대 때 조성됐지만, 식구가 많은 집에선 다랭이를 늘려야만 했다. 할아버지는 설흘산 산말에 다랭이를 쳤다. “샛별이 떠오르면 집을 나가 해 떨어질 때까지 비탈에 붙어살았어. 한뺨 넓히면 우리 식구 한끼 먹을 밥이 나오고, 열길 넓히면 아이들 학비가 나온다는 생각에 해 지도록 떠날 수 없었지. 그렇게 3년 하다 보니 높이가 10자(3m)나 됐고, 길이는 500자 되는 다랭이가 나왔지.”

고생의 흔적은 지금도 온몸에 새겨져 있다. 흙을 파고, 돌부리를 뽑고, 지게질하느라 성한 손톱 발톱이 없다. 허리는 기역자로 굽었다. 지게 지고 비탈길을 오르다 보면 구르지 않기 위해 바짝 굽힌 자세 그대로다. 어깨와 등에 주먹만한 혹도 생겼다. 그렇게 높고 긴 석축을 쌓았지만, 급경사 탓에 면적은 300평.

마을의 체험 프로그램 중엔 삿갓배미찾기가 있다. “배미를 끝내고 돌아가려다 보면 귀퉁이에 땅이 조금 남아 있는 거야. 저거면 우리 식구 한끼 밥인데…, 주질러앉아 땅을 고르고 돌을 쌓아 만든 게야. 벼 열댓 포기나 심을 수 있을까?” 삿갓을 올려놓으면 보이지 않을 정도로 작은 배미다.

흙을 퍼담는다고 논이 되는 건 아니다. 거름이 필요했다. 7만평(22만7592㎡)이나 됐으니 마을 똥으로는 감당할 수 없었다. 태반은 이웃마을에서 퍼 날랐다. 그걸 산꼭대기까지 져 날라야 했으니, 거름할 때면 남정네들은 똥투성이였다.

그런 마을을 지자체는 이렇게 소개한다. “절벽에 붙은 제비집처럼 산비탈에 붙어 있는 아슬아슬한 마을 풍경…, 비록 그 옛날 민초들의 고단한 삶도 읽을 수 있으나 그보다는 울창한 뒷산과 쪽빛 바다와 잘 어우러진 하나의 예술작품을 보는 듯하다.” 철없는 사람들!

물론 정상에 수탉의 벼슬 같은 암릉을 이고 가파르게 서 있는 두 산은 기골이 장대하다. 그러나 해안에서 바로 솟구친 까닭에 집 한칸 지을 땅조차 내주지 않았다. 경사는 평균 45도, 심한 곳은 60도나 된다. 45도 경사에서 석축을 1m 쌓아야 논의 폭은 1m 정도다. 60도 경사에선 2m를 쌓아야 폭이 1m다. 그러니 석축은 자꾸 높아졌다. 손명주 이장이 전하는 바로는 다랭이 석축의 평균 높이는 3m. 심지어 아파트 3층 높이까지도 있다. 그런 석축 안쪽에 흙을 퍼담아야 했으니 흙은 노다지처럼 귀했다.

그렇게 친 다랭이는 해안가에서 설흘산(481m), 응봉산(412m) 7부 능선까지 올라갔다. 물이 잘 나오는 계곡 쪽은 능선 바로 턱밑까지 올라가 앉았다. 그렇게 친 다랭이는 683개, 평균 70m 길이의 다랭이가 예닐곱개씩 이어지며 등고선을 이뤘다.

마을은 400여년 전 설흘산 너머 무지개마을 사람들이 오가면서 형성됐다. 농한기 미역과 다시마를 채취하러 왔다가 민물이 흔한 걸 보고 뿌리를 내렸다. 정착에 꼭 필요한 게 벼. 주곡도 되고, 돈도 되고, 집 짓고 지붕 이고, 소 먹이고, 생활용품 엮는 데도 필요하다. 그래서 치기 시작한 다랭이가 300여년의 노력 끝에 지금의 모습이 되었다고 한다.

손 이장은 언젠가 석축에 들어간 돌의 개수가 궁금했다. 조상들이 흘린 피와 땀과 눈물을 가늠해볼 수 있기 때문이었다. 2007년 농촌건축학회가 조사한 결과를 참고하고, 경작지로 쓰지 않아 계산에서 빠진 것은 직접 재보았다. 그 결과 석축의 평균 높이는 3m, 총연장 3만9200m에 이르는 것으로 나타났다. 한양도성의 총연장은 18만6000m, 유네스코 세계문화유산으로 지정된 수원화성은 5만7000m.

3m 높이의 다랭이 석축 1m를 쌓는 데 들어간 막돌은 보통 70~80개. 모두 약 270여만개가 들어간 셈이 된다. 골재상에도 문의했다. 5t 트럭으로 8700대 분량이 들 것이라고 했다. 20㎏짜리 막돌이라면 240만개, 10㎏짜리라면 480만개가 필요한 규모다. 크고 작은 돌이 뒤섞여 있으니 숫자는 양쪽이 얼추 맞는다.

명승으로 지정된 다랭이 483개 가운데 논물을 채우는 것은 13개뿐이다. 가천마을 동남쪽으로 앵강만 건너 노도가 있다. 서포 김만중의 유배지다. 지자체는 그곳에 유배문학관을 짓는다고 150억원의 예산을 책정했다고 한다. 다랭이를 모두 사들여 위탁하고도 남을 액수다.

다랭이 치는 것만큼이나 고달픈 게 다랭이 농사다. 표고차 300m의 다랭이를 지게 지고 오르내리자면 허리는 자연 기역자로 꼬부라진다. 사정을 알 만한 유홍준 전 문화재청장 같은 이도 이렇게 이야기했다가 지청구만 먹었다고 한다. “명승으로 지정됐으니 경운기나 트랙터를 쓰면 안 됩니다. 옛날처럼 지게 지고 소로 논을 갈아야 합니다.” 마을 어른은 이렇게 대꾸했다. “청장님이 한번 해보시오. 저 밑에서 지게 지고 한번 오르기나 해보시오.”

이제 전체 61가구 가운데 5가구만 논농사를 짓는다. 명승으로 지정된 다랭이 483개 가운데 논물을 채우는 것은 13개뿐이다. 쟁기질할 소도 두 마리뿐이다. 한 마리는 늙어서 거동도 힘들다. 영농비도 나오지 않는 벼농사를 누가 저 비탈에서 지을까. 지원되는 건 모(한 판에 3000원)가 고작이다. 경관보존직불제라는 제도가 있지만, 지주에게 돌아간다고 하여 유명무실해졌다.

묵은 다랭이는 쉽게 허물어진다. 두더지가 구멍을 파면 그리로 물과 함께 흙이 쓸려나가고, 되풀이되다 보면 다랭이는 꺼지고, 석축도 무너진다. 바다와 잇닿은 다랭이는 파도에 씻겨나가 흔적만 남았고, 도로 위쪽 다랭이들은 위로 올라갈수록 풀밭이나 돌무덤이 되어간다. 다랭이를 정부가 사들여 주민들에게 맡겨 경작하도록 한다는 계획은 세워졌지만, 지금까지 지자체가 구입한 것은 28배미. 그것도 외지인 소유의 흔적뿐인 바닷가 다랭이가 포함돼 말썽이 나기도 했다.

“이 꼴이 되어가며 만든 산말 다랭이지만, 한 10년 전부터는 버려뒀어. 물대기도 힘들지만, 물을 채운다 해도 오가기도 힘들어. 지금은 풀밭이 되어 버렸는데, 그 꼴 볼 때마다 가슴이 쓰려.”(김 할아버지)

|

|

곽병찬 대기자

|

기사공유하기