|

|

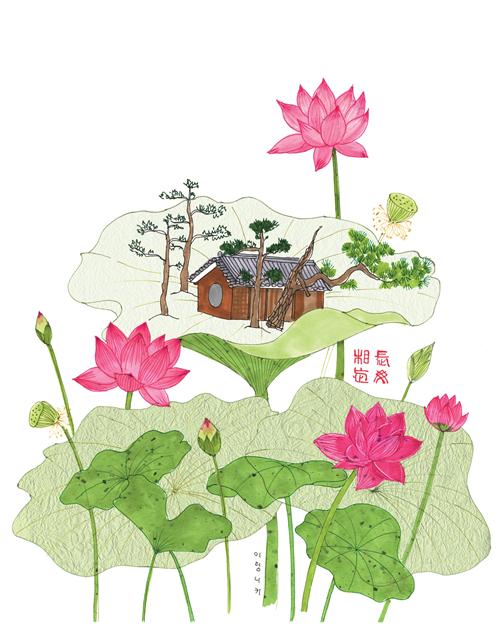

일러스트레이션 이림니키

|

곽병찬의 향원익청(香遠益淸)

불이문에 들어 국사원, 백련지, 홍련지, 수련지를 돌아 팔당호 호숫가에 이르면 세한정이다. 공교롭게도 불가의 불이(不二) 세계를 완성하는 것은 유자인 추사가 사모하는 송죽의 의리였다. 그 사이를 채우는 것은 유·불이 끔찍하게 사랑하는 연꽃. 불이문에 들어 국사원, 백련지, 홍련지, 수련지를 돌아 팔당호 호숫가에 이르면 세한정이다. 공교롭게도 불가의 불이(不二) 세계를 완성하는 것은 유자인 추사가 사모하는 송죽의 의리였다. 그 사이를 채우는 것은 유·불이 끔찍하게 사랑하는 연꽃, 7월이 다하는 오늘 연화세계를 이루고 있는 연지다. 세한정에선 우선 벽돌부터 유심히 살피라는 세미원지기(이훈석 상임이사)의 권고를, 실은 연화세계에 홀려 잊고 있었다. 마침 조우한 세한정 담장 벽돌을 보고야 되살렸다. 벽돌 하나하나엔 이런 문장이 양각돼 있었다. ‘우리 영원히 잊지 말아요’. 세한정 ‘약속의 정원’으로 들어가는 진입로에 깔린 연화문전에는 장무상망(長毋相忘) 네 글자가 새겨져 있다. ‘서로 영원히 잊지 맙시다’. 세한도 오른쪽 귀퉁이에 추사가 찍은 전각의 글자체 그대로다. 추사는 1835년 세한도를 완성하면서, 제자 이상적에게 주게 된 까닭을 그림 왼편에 소상히 기록했다. 영화를 누릴 때는 벗과 제자를 자처하는 이들이 구름같이 모여들더니, 바다 건너 제주도로 유배당해 위리안치 되고 나니, 찾아오는 이, 아는 척하는 이조차 없다. 오로지 이상적만이 죽음을 무릅쓰고 바다를 건너와 가족의 소식을 전하고, 읽을 서책과 필묵을 전해주고, 또 기꺼이 벗이 되었다. 그것이 한겨울 모든 나무가 웅크리고 있을 때 푸르름 잃지 않는 소나무, 잣나무와 어찌 다르리요. 그대와 나는 이 뜻과 우정을 영원히 잊지 말지니…. 세한정을 돌아 수련지와 홍련지, 백련지, 국사원 연지를 되짚어 불이문을 나서며 묻는다. 3만여평 연지에 세미원이 ‘장무상망’을 새긴 까닭은 무얼까? 연꽃의 덕성을 찬미한 문장으로는 중국 송대의 유학을 정초한 염계 주돈이의 ‘애련설’만한 것이 없다. 최고의 애련가인 보성 대원사 현장 스님도 인정하는 바이고, 300여년 전 조선 후기 시서화 3절, 혹은 예원의 총수로 불렸던 표암 강세황도 인정하는 터다. 450여년 전 조선 조정을 쥐락펴락했던 아계 이산해도 염계를 흠모했다. 표암은 그림 ‘향원익청’에 이렇게 썼다. “염계 선생은 연꽃을 멀리서 바라볼 수 있으되 함부로 다룰 수 없다고 했지만, 나는 멀리서만 볼 수 있어 연꽃이 좋다.” 그는 몸은 조정에 있으되 마음은 연꽃처럼 산림에 있기를 바랐다. 아계는 이렇게 고백했다. “…꽃은 아름다우나 절로 떨어지며, 향기는 맑으나 맡아주는 이 없으니, 세상을 숨어 사는 이 아니고 무엇인가, …자기를 알아주지 않아도 번민하지 않는 자 아니고 무엇이겠는가.”(‘오곡연당기’ 중에서) 염계의 ‘애련설’은 이렇다. “…予獨愛蓮之出於泥而不染(나는 오로지 진흙에서 나고도 때 타지 않는 연꽃을 사랑한다)/ 濯淸漣而不妖(맑은 물로 씻어냈으면서도 요염하지 않고)/ 中通外直, 不蔓不枝(몸통은 뚫려 있고 겉모습은 반듯하며, 덩굴이나 가지도 뻗지 않고)/ 香遠益淸, 亭亭淨植(향기는 멀어질수록 더욱 맑아지고, 반듯하고 깨끗하기에)/ 可遠觀而不可褻玩焉(멀리서 바라볼 수는 있어도 가벼이 희롱할 수 없다)/ 予謂: 蓮, 花之君子者也(연꽃은 꽃 중에 군자로다)….” 염계에게 연꽃의 덕성은 유가의 이상 자체였다. 극락을 연화세계라고도 하니, 연꽃은 불교적 이상의 상징이다. 처염상정(處染常淨), 종자부실(種字不失), 화과동시(花果同時) 등 연의 덕성은 수행의 목표이기도 하다. 스스로 더러운 곳에 몸을 담고서도 저는 항상 맑고 향기롭고, 어디서나 본래의 밝은 성품 한결같으며, 그런 이타행 속에서 깨달음을 이루려는 것이다. 유가의 이상과는 상통하기도 하지만, 사뭇 다르다. 군자는 유가의 이상적 인간형이다. 인의예지신을 갖춰 평천하를 추구하지만, 실은 평천하보다 수신에 방점이 찍혀 있다. 염계가 저 홀로 청정하고 향기로워 감히 다가가 언행을 섞기 어려운 연꽃을 군자의 상징으로 꼽은 것은 그런 까닭이다. 반면 불가의 보살은 애써 더러운 곳에 몸을 담가 더러움을 정화하고 스스로는 깨달음을 이루려는 인간형이다. 외형의 서술로는 염계의 애련설이 적실하지만, 그 생태를 살피면 불가의 정리가 과학적이다. 연잎은 아주 넓어 광합성이 왕성하다. 표면엔 무수한 돌기가 있다. 비가 내려도 잎이 젖지 않고 표면장력에 의해 물방울이 되어 구르는 건 돌기 때문이다. 그래서 비가 와도 연의 광합성은 계속된다. 연잎의 이런 왕성한 광합성은 오염된 뻘에 묻혀 있는 연근이 썩지 않게 해준다. 광합성을 뒷받침하기 위해 유기물을 쉼 없이 흡수해야 한다. 연근이 흡수하는 유기물이란 게 인이나 질소 등 물과 토양을 썩게 하는 것들이다. 연 줄기는 속이 비어 있어, 잎과 뿌리 사이에 물자가 왕성하게 오갈 수 있다. 연근에도 공기주머니가 반이고 보면, 연은 곧으면서도 그 속을 온전히 비웠다. 맑음을 유지하는 비결이다. 연에게 오염물질 정화는 곧 저의 생명활동이다. 연의 정화 기능은 부레옥잠의 4배, 물배추의 2배라고 한다. 게다가 다른 수생식물과 달리 오염물질을 흡수해, 인간에게 이로운 단백질, 무기질, 철분, 비타민C, 비타민E, 식이섬유로 바꿔낸다. 사람의 소화 기능을 높이고 뼈 생성을 도와주며 알레르기를 예방하고 노화를 지체시키는 효과가 있는 물질들이다. 연꽃은 마음을 진정시켜주며, 연밥은 우울증은 물론 치매 치료에도 효과가 뛰어나다고 한다. 한방에선 연근을 소화불량, 위염, 위궤양 등 위장장애에 썼고, 연잎은 고혈압, 당뇨의 약재로 썼다. 연씨가 발아하기 위해선 몸이 깨져야 한다. 묵은 뿌리는 새로 돋아나는 싹을 키우는 밑거름이 되어 사라진다. 추사의 장무상망은 인간의 도리를 잊지 말자는 것이었지만, 세미원이 연지 너머 세한정을 짓고 장무상망을 새긴 뜻은 그 이상의 것이었다. 보성 대원사에는 우리나라엔 드문 종이 하나 있다. 일본 지바현의 2000년 전 퇴적층에서 발견한 연씨를 발아시켜 얻은 다카이연 후손이다. 연씨는 일상적 환경에서 싹을 틔우거나 썩어버리지 않는다. 씨는 그 안의 생명을 천년 이천년 장구하게 보존한다. 나지도 사라지지도 않는 우리 안의 불성을 연씨에 비유하는 까닭은 여기에 있다. 연씨가 발아하기 위해선 몸이 깨져야 한다. 자신을 깨고서야 뿌리도 내리고 잎도 내고 꽃도 피운다. 묵은 뿌리는 이듬해에도 살아남아 몸집을 키우는 게 아니라, 새로 돋아나는 싹을 키우는 밑거름이 되어 사라진다. 자식을 위해 희생하는 부모의 삶이다. 추사의 장무상망은 인간의 도리를 잊지 말자는 것이었지만, 세미원이 연지 너머 세한정을 짓고 장무상망을 새긴 뜻은 그 이상의 것이었다. 관수세심(觀水洗心) 관화미심(觀花美心), 물을 보며 마음을 씻고, 꽃을 보며 마음을 아름답게 하자고 하지만, 세미원은 거기에 머물지 않는다. 세미원은 연잎빵, 연자빵, 연근빵 등 심황후 연꽃빵을 제조해 판매한다. 연지에서 거둬들인 연, 지역민들이 직접 재배한 팥, 지금은 전남 구례 등의 유기농가에서 구입하지만 앞으로는 역시 지역민들이 재배할 밀로 만든다. 원료 생산, 빵 제조와 판매도 모두 지역민들의 손으로 이루어진다. 시험운영 중인 식당 ‘청춘연(蓮)가’에선 연자콩국수, 연잎잔치국수, 연잎비빔국수, 연자팥빙수, 연근피자, 연자파스타 등을 식단에 올려놓고 있다. 이미 맛과 영양 그리고 효능이 소문나 벌써부터 프랜차이즈 문의가 들어온다. 세미원이 생각하는 조건은 간단하다. 매장당 동네 어르신 2명 이상 채용! 그동안 개발했거나 개발 중인 연 식품은 400종에 이른다. 우리 시대의 골칫거리인 항우울증, 항스트레스 그리고 치매 예방 효과가 있는 연을 재료로 한 것들이니, 이만큼 사람에게 널리 이로운 것도 없겠다.

|

|

곽병찬 대기자

|

기사공유하기