|

|

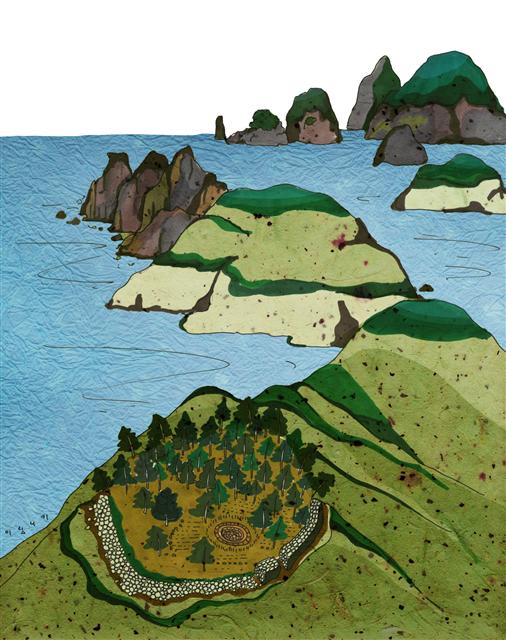

일러스트레이션 이림니키

|

곽병찬의 향원익청(香遠益淸)

연산군 시절 갑자사화 유배객 120여명 가운데 26명이 안치된 곳이 거제도였다. 거제도 유배는 사형 다음의 형벌이었다. 십청헌 김세필은 중종의 잘못을 면전에서 통박한 까닭에 두번째 유배를 당했다. <논어>의 ‘과즉물탄개’를 놓고 토론한 경연 자리에서였다.

유배객들은 오양역에서 절골을 거쳐 우두봉 북쪽 고개 너머 상서, 옥동, 옥산재를 거쳐 거제읍 계룡산 기슭에 배소를 정했다. 거제읍은 송시열과 김진규, 김창집 등의 유배지. 직언을 두려워하지 않던 이들이다. 그런 이들을 거제인들은 끔찍하게 모셨다. 계룡산 기슭 반곡서원은 그 증좌다.

한번 건너면 다시는 돌아오지 못하리. 장평포구에서 오양역참은 지척이다. 그러나 유배객들에게 그사이 견내량은 이승과 저승을 가르는 황천.

폐왕 연산군은 무오년 피바람에 미친 뒤에는 시비를 모두 봉쇄했다. 경연을 폐지했고, 사간원은 아예 없애버렸다. 성균관 예문관, 홍문관에서 유생을 내쫓고 술청과 기생을 들였다.

갑자년에 이르러 광기는 극에 달했다. 생모인 폐비 윤씨의 죽음과 관련된 이들을 주살하고 이미 죽은 이들은 부관참시했다. 비정을 비난하는 투서가 언문으로 쓰였다 하여 한글 교습을 금지하고, 언문구결(諺文口訣)을 거두어 불태웠다. 생모에 대해서는 제헌왕후로 추숭(追崇)하고, 지극한 휘호(徽號)를 주도록 명했다. 서슬에 주눅 든 고위 신료들이 ‘지당하옵니다’를 되풀이할 때, 용재 이행과 젊은 신료들이 그 부당함을 따졌다. 그들은 모두 유배형에 처해졌다.

유배객은 무려 120여명. 이 가운데 26명이 안치된 곳이 거제도였다고 한다. 이행을 비롯해 김세필, 최숙행, 홍언승, 홍언충, 이윤 등 당대의 논객들이었다. 논의를 처음 꺼냈다는 권달수는 참수당했으니, 거제도 유배는 사형 다음의 형벌이었다.

이행은 관노가 되어 충주로, 함양으로 끝내 거제도 상동리에 위리안치 됐다. 그러나 연산군은 끝내 그를 장살하도록 명했다. 명이 도달하기 전 중종반정이 일어났기에 망정이지, 이행은 장살을 면할 수 없었다. 연산군의 부아를 뒤집은 이행의 직언은 이랬다. “추숭하는 전례(典禮)가 이미 지극하니, 휘호를 더할 필요가 없다.”

이행이 머물던 곳은 거제시 신현읍 용산마을 계곡. 거제도의 등뼈를 이루는 계룡산과 선자산 마루금이 만나는 고자산치로 이어지는 길목이다. 고개 너머는 거제읍 동상리. 역시 갑자사화 유배객 십청헌 김세필이 있었다. <성종실록> 편찬에 참여해 폐비 윤씨 대목을 기술한 게 죄였다.

십청헌은 무오사화와 갑자사화에서 피바람을 경험한 터였지만, 중종의 잘못을 면전에서 통박한 까닭에 두번째 유배를 당해야 했다. 연경에 사신으로 갔다가 돌아와 참석한 첫 경연에서였다. 마침 <논어>의 ‘과즉물탄개’(過則勿憚改)를 놓고 토론하고 있었다. 기묘사화로 사림이 숙청을 당하고 정암 조광조가 사사된 것을 두고 그는 나아가 이렇게 말했다. “전하께서 그들을 적절히 조정하셨다면 반드시 성과를 거두게 되었을 터인데, …이는 전하의 허물이 큽니다. 그러나 허물을 알아서 속히 고치면 허물이 없는 것이요, 허물이 있어도 고치지 않으면 진정 허물이 되는 것입니다.”

고자산치에서 서편 멀리엔 산방산 암봉이 있고, 그 너머에 우두봉이 있고 그 너머가 견내량. 우두봉에서 흘러내린 능선이 문득 코처럼 솟은 곳에 성터 하나가 있다. 폐왕성으로 더 잘 알려진 둔덕기성.

거제도는 고려 때부터 유배자들의 치소가 되었다. 개경에서 가장 먼 역참이 오양역이었으니, 오양은 유배의 종착지였다. 왕권다툼으로 승통 정 등이 유배됐고, 왕위 계승 문제와 연루돼 의종의 이모부 정서가 오양으로 유배됐고, 그를 유배한 의종 역시 거제로 유배됐다.

의종은 부실했다. 풍류를 좋아해 명승지에 이궁(離宮)과 정자를 짓는 데 백성과 군졸을 혹사시켰다. 허구한 날 측근들을 거느리고 유흥에 빠졌다. 때마다 무신과 병사들은 굶주린 채 밤새워 유흥을 호위해야 했다. 군왕이 그러하니, 국정을 농단하는 건 측근과 내시들. 의종이 총애하던 김돈중은 시위대장 정중부의 수염을 촛불로 태우며 희롱했고, 새파란 한뢰는 연로한 대장군 이소응의 뺨을 때리기도 했다. 결국 무신란이 일어났고, 의종은 폐위됐다.

그가 거제도 오양에 도착했을 때, 19년 전 의종이 유배를 보낸 정서가 그곳에 있었다. 고려가요 ‘정과정곡’의 작가. “~(임의 뜻을) 어기던 사람이 누구였습니까. (나였습니까, 간신배였습니까)/ (참으로 나에겐) 과실도 허물도 없습니다.” 정서는 간신배의 참소에 넘어간 왕에 대한 원망을 지울 수 없었고, 그의 회심을 기다렸지만, 왕은 유배객으로 왔으니, 아….

기성은 해발 380m의 우두봉 밑 오름에 둘레 500m의 성벽을 두른 것이니 성채라기보다는 요새에 가깝다. 다만 능선 밑 가파른 언덕길에 10m 가까운 성벽이 돌출했으니, 열길 스무길 벼랑처럼 마주한 이를 압도한다. 그러나 어떤 자가 이 외로운 섬, 가파른 봉우리를 공략할까. 둔덕기성은 폐왕이나 들일까, 대역죄인이나 가둘까, 치소였다. 성벽은 남문 쪽 50여m만 복원됐을 뿐 대부분 돌무덤이다. 성루와 정자 누정 따위의 터가 있고, 집수지가 있고, 왕과 군졸 시녀의 처소가 주춧돌 따위의 흔적으로만 남아 있다. 거기엔 아마도 무비의 거처도 있었을 것이다. 의종이 총애했던 무비….

폐왕의 심사를 굳이 따질 필요는 없다. 다만 폐왕의 성에서 보이는 풍광만큼은 사시사철, 아침저녁으로 달라지는 그 미색이 절색이다. 의종이 좋아했다는 작약이 활짝 핀 유월의 아침, 충무만의 한산도, 좌도, 화도 등 섬들 사이로 해무는 피어오르고, 붉은 꽃잎엔 햇살 영롱한 이슬 맺히고…. 그 아름다움으로 말미암아 폐왕의 신세는 더욱 쓸쓸하고 참담했을 것이다. 그나마 무비가 곁에 있는 동안은 시름을 달랠 수 있었다. 그러나 그 역시 곧 떠난다.

의종의 비극은 역대 혼군들의 운명과 다르지 않았다. 그의 재위 중 세상엔 이런 말이 나돌았다. “사간이 되었다고 말하지 말라. 무언(無言)이 정언(正言)이 되고, 말더듬이가 간관이 되니, 아서라 무슨 말을 하리오.” 침묵이 바른말이라니, 그 전횡과 불통이 어느 정도였는지 짐작하기 어렵지 않다.

지금까지 전해지는 한 사례. 무비가 제 사위를 요직에 앉혔다. 간관들은 부당함을 따졌다. 그러자 의종은 간관들을 불러 입을 봉했다. 무비의 콧대는 하늘 높은 줄 몰랐고, 방자함은 “황실의 주인만이 나를 취할 수 있다”고 하기에 이르렀다. 그러나 무비는 황실의 주인만이 아니라, 왕의 양자인 백선연과 무신 이의방과도 관계를 맺고 있었다고 한다.

그래도 좋은 걸 어쩌랴. 의종은 유배를 떠나면서도 무비를 포기하지 않았다. 신군부는 태후의 간청에 따라 그를 의종 곁으로 보낸다. 그러나 그를 못 잊었던 신군부 최고 실세 이의방은 곧 그를 개경으로 불러들인다. ‘황실의 주인만이 저를 취할 수 있다’고 했던 무비였으니, 폐왕을 떠나 새 주인 곁으로 가는 건 자연스럽다.

폐왕의 절망은 컸던가 보다. 더 살아서 무엇할까. 마침 신군부에 밀려난 김보경이 의종에게 쿠데타를 제의했다. 이판사판! 성공하면 무비요, 실패하면 비루먹는 목숨 하나 던지는 것뿐. 반란은 이의민의 정부군에 곧 진압된다. 의종은 이의민이 건네는 술 두잔을 마시고는 참형에 처해진다. 허리가 부러진 그의 주검은 경주 곤원사 북쪽 연못에 던져졌다.

기성 동쪽으로는 크고 작은 산들이 파도처럼 물결친다. 유배객들은 오양역에서 절골을 거쳐 우두봉 북쪽 고개 너머 상서, 옥동, 옥산재를 거쳐 거제읍 계룡산 기슭에 배소를 정했다. 거제읍은 우암 송시열과 김진규, 김창집 등의 유배지. 생사가 걸린 직언을 두려워하지 않던 이들이다. 그런 이들을 거제인들은 끔찍하게 모셨다. 계룡산 기슭에 우뚝한 반곡서원은 그 증좌다. 고자산치는 이행의 뜻을 따라 고절령(지조 높은 고개)으로 불린다. 그러나 그들을 걷어찼던 폭군과 혼군, 암주의 운명은 비참했다. 의종은 물고기 밥이 되었고, 연산군은 객지에서 주인 없는 주검이 되었다.

거제 사람들은 ‘정과정곡’이 이 섬에서 창작되었다고 믿는다. 기성 아래 숲에 접동새가 많은 것도 그 이유 가운데 하나다. “내 님믈 그리사와 우니다니/ 산 졉동새 난 이슷 하요이다/ 아니시며 거츠르신들, 아으/ 잔월효성(殘月曉星)이 아라시리이다/ 넉시라도 님은 한데 녀져라, 아으”

|

|

곽병찬 대기자

|

기사공유하기