관광객들은 탄성을 지르며 그리스의 산토리니 마을을 연상한다. 주민들은 쓴웃음을 짓는다. 페인트를 배급받았는데, 색깔이 제각각이었다. 칠하다 보면 어느 집은 모자라고 어느 집은 남았다. 벽면은 녹색인데 옥상은 파랑이고, 분홍에 보라가 얹혔다. 마을의 무지개 빛깔은 가난의 빛이었다.

이제 감천마을엔 하루 5천여명의 방문객이 순례하듯 찾아온다. 신씨 할아버지는 해설사가 되어 방문객들을 인도한다. 그러나 안타까움이 앞설때도 많다. 도로변 집값은 오르고, 주민들 사이에 위화감도 싹튼다. 60여년 삶의 자취, 곧 가난이 볼거리로 소비되는 것 같아 씁쓸하다.

17살 때였다. 신광전씨가 퇴근해보니 마을이 없어졌다. 아침까지만 해도 멀쩡했는데…. 집터엘 가보니 부친이 우두커니 서 있었다. 곁에는 판자 꾸러미가 쌓여 있었다.

부친이 앞장섰고, 신씨는 판자 뭉치를 짊어지고 그 뒤를 따랐다. 토성동을 지나 아미골에 이르러서야 부친은 입을 뗐다. “저 고개를 넘으면 된다.” 반달고개가 눈앞에 바짝 서 있었다. 천마산 기슭을 따라 옥녀봉으로 넘어가는 고개였다.

가족은 2년 전(1953년 10월) 충북 괴산에서 부산역 인근 동광동으로 이사 왔다. 부친이 태극도(증산 강일순의 가르침을 따르는 여러 종파 가운데 하나) 교도여서 신도들이 모여 사는 보수동 인근으로 옮겨온 것이었다. 당시 역 주변 용두산 보수산 산록엔 판잣집이 갯바위 따개비처럼 다닥다닥 붙어 있었다. 동광동도 그중의 한 곳이었다.

이사 오고 사나흘 지났을까, 판자촌에 대규모 화재가 발생했다. ‘부산역 대화재’였다. 몸만 겨우 빠져나왔다. 칠순의 할머니와 양친 그리고 네 형제는 남은 가재도구를 챙겨들고 보수동으로 이사했다.

1955년 초여름부터 철거 소문이 돌았다. 부산의 관문인 부산역과 부산항 주변을 정비한다는 것이었다. 부산시는 주민들에게 이주를 요구하며 영도 쪽을 제시했다. 열이면 열, 날품팔이였던 이들이 역이나 항구, 시장을 떠나 섬으로 들어갈 순 없었다. 태극도 도주 조철제는 영도 대신 감천동을 요구했다.

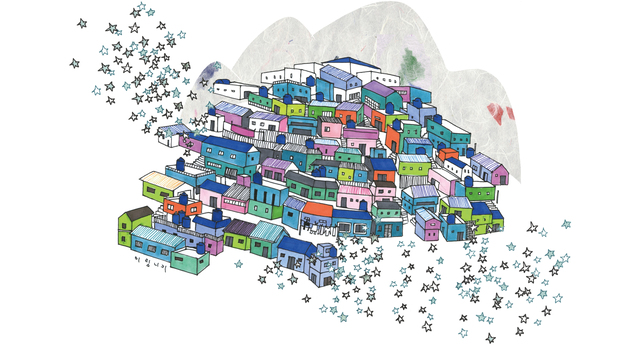

감천항 해안가 평지엔 이미 마을이 있었다(감천1동). 태극도 신도들이 이주할 터는 마을 뒤편 천마산과 옥녀봉의 해발 50~250m에 이르는 산록이었다. 쳐다보기에도 숨가쁜 경사지였다. 도주는 이렇게 달랬다. “감천은 하늘이 수천년 동안 은밀히 보존해온 곳(天藏秘地)”이며 “하늘의 도를 깨쳐 만손이 복락을 누릴 후천 오만년의 새 서울일세.” 감천의 옛 지명은 검(神)이 오신다(來)는 검내였다.

7월 태극도 신도 800가구 4000여명이 옮겼다. 천막으로 임시거처를 마련한 뒤 반달고개 정상에서 옥녀봉 쪽으로 등고선을 따라 길을 내고, 축대를 쌓아 택지를 조성했다. 워낙 가팔라 축대 10m를 쌓아야 겨우 한 가구가 들어설 수 있었다. 남정네는 산을 깎고 돌을 캐내고 축대를 쌓고 배수로를 냈다. 부녀자들은 돌과 흙을 날랐다. 코흘리개까지 세숫대야를 들고 따라나섰다.

감천마을이 반달고개 정상에서 옥녀봉 쪽으로 가며 1~4감으로 구획된 것은 그 때문이었다. 태극도는 감별로 책임자를 두어 공사를 할당하고 택지를 배정했다. 마을 중앙에 대강전을 짓고, 그 주위를 5감으로 했다. 다시 천마산 쪽으로 산비탈을 오르며 6~9감을 조성했다. 행정구역상 감천2동(감천마을)은 그렇게 탄생했다.

가구당 돌아가는 택지는 3~5평이었다. 방 1칸에 부엌 1칸이나 들어설까. 그곳에서 평균 5명의 식구가 살았다. 변소는 골목과 만나는 끄트머리에 한 칸씩 두어 공동으로 사용했다. 신씨는 2감의 꼭대기 줄에 택지를 배정받았다. 부친은 메밀밭에 천막을 세워 거처를 마련한 뒤 온돌을 깔고, 판자로 벽을 두르고 지붕을 덮고, 기름 먹인 골판지를 그 위에 덮었다. 벽에도 골판지를 덧대 바람을 막았다. 부엌 반 평을 빼니 3평 남짓 방이 하나 나왔다. 일곱 식구의 보금자리였다.

1959년 태풍 사라호가 덮쳤다. 이태 전에도 태풍에 호되게 당했지만, 사라호는 거의 모든 판잣집을 쓸어버렸다. 적지 않은 이들이 그때 마을을 떠났다. 신씨네는 그 바람에 옆집을 인수해 방 한 칸을 더 늘릴 수 있었다.

신씨는 26살에 결혼했다. 곧 첫째 아들을 보았다. 방을 늘렸다지만 결혼해 갓난아이까지 생기고보니 마찬가지였다. 둘째, 셋째 아들이 태어났다. 한때 가족은 11명으로 늘었다. 1970년 들어 동생들이 결혼하거나 분가를 하면서 숨통이 트였다. 1977년 시의 지원으로 주택개량사업이 이뤄졌다. 판자를 걷어낸 자리에 블록을 쌓고 슬레이트를 얹었다. 1980년대 들어서 다시 슬레이트 지붕을 걷어내고 슬래브로 바꿨다. 하나둘 이층집이 들어서기 시작했다. 앞집이 뒷집의 해를 가리는 일이 없어야 한다는 마을 규칙에 따라 이웃의 동의 속에서 이뤄진 것이었다. 2층은 예외없이 아래층보다 블록 두 개 너비만큼 밖으로 냈다. 한뼘이라도 방을 넓히려는 가분수집이었다.

집에 색을 입히기 시작한 것도 이때였다. 파랑 보라 분홍 녹색…. 관광객들은 반짝이는 그 색들의 어울림을 보고 탄성을 지르며 그리스의 산토리니 마을을 연상한다. 하지만 주민들은 쓴웃음을 짓는다. ‘속도 모르고~.’ 페인트를 배급받았는데, 색깔이 제각각이었다. 칠하다 보면 어느 집은 모자라고 어느 집은 남았다. 그래서 벽면은 녹색인데 옥상은 파랑이고, 분홍에 보라가 얹히는 경우도 있었다. 마을의 무지개 빛깔은 가난의 색이고, 가난의 빛이었다.

급경사지라 식수는 쌀만큼이나 귀했다. 한 청년이 우물을 파다가 죽었는데, 그 자리에서 가뭄에도 끊이지 않고 샘물이 솟았다는 천덕수 우물의 전설은 식수와 관련한 애환을 반영한 것이었다. 1978년 상수도가 들어오면서 물 사정이 좋아졌다. 하지만 수압이 약해 번번이 물이 끊겼다. 그래서 각 가정은 1000리터들이 수조를 옥상이나 집 옆에 두었다. 열병식 하듯 도열한 감천마을의 보라색 수조들의 특별한 경관 역시 지독한 가난의 소산이었다.

1970년대 말부터 1980년대 초까지 마을 인구는 5천여가구, 3만여명에 이르렀다. 유입인구가 꾸준히 는 걸 보면 당시 권력자들이 노래하던 고도성장은 가난한 이들에겐 그림의 떡이었다. 이후 10년 동안 2만5천명 안팎을 오르내리다가 1991년(2만5523명)을 고비로 급감했다. 지금은 4200가구 8900여명.

그러나 가구수는 변동이 작다. 주민이 60% 넘게 주는 동안 가구는 10% 정도만 줄었다. 젊은이들이 빠져나가고 할머니 할아버지만 남아 집을 지키는 까닭이다. 신씨는 그곳에서 조모와 양친을 떠나보냈다. 동생 셋도 출가하며 떠났고, 아들 셋도 장가들면서 마을을 떠났다. 이제 파란색 이층집엔 신씨 부부만 산다.

그 마을에 2009년 작가들이 민들레 씨처럼 날아왔다. 산복도로엔 마을의 역사와 꿈을 상징하는 설치작품들이 들어서고, 담벼락과 축대는 물고기가 헤엄치고 잠자리가 나는 화판이 되었다. 빈집은 미술관, 사진 갤러리 혹은 작은 생활사박물관이 되었고, 가파른 축대 위 난간엔 작은 왕자와 사막의 여우가 걸터앉았고, 148계단과 189계단은 삶이 예술이 되는 공간으로 바뀌었다. 가난이 빚어낸 억센 뼈대와 따듯한 품에 작가들의 상상력이 더해져 살아있는 마을 작품이 되어갔다.

이제 감천마을엔 하루 5천여명의 방문객이 순례하듯 찾아온다. 2010년 5만여명이던 것이 지난해엔 138만여명으로 늘었다. 주말이면 산복도로는 장터처럼 붐비고, 골목마다 방문객이 줄지어 오르내린다. 신씨 할아버지는 해설사가 되어 방문객들을 인도한다. 마을이 그렇게 유명해졌으니 반갑다.

그러나 안타까움이 앞설 때도 많다. 산복도로엔 돈 냄새를 맡고 찾아온 외지인들이 자리를 잡았다. 마을과는 어울리지 않는 근사한 집을 짓고 호사스런 인테리어로 손님을 끈다. 도로변 집값은 오르고, 주민들 사이에 위화감도 싹튼다.

‘마을의 집들이 왜 앞집이 뒷집의 해를 가리지 않고’ ‘골목은 비좁아도 어디로건 통하고’ ‘담장이 없고 대문이 없어도 도둑이 들지 않고’ ‘촛불만 넘어져도 전소될 판자촌에 한 번도 화재가 나지 않은’ 이유를 찾아오는 이들이 생각이나 할까. 계단과 축대에 서린 땀, 보라색 수조에 담긴 눈물, 가분수 집에 담긴 한숨, 반짝이는 마을의 색깔에 담긴 바람을 알려고나 할까? 60여년 삶의 자취, 곧 가난이 볼거리로 소비되는 것 같아 씁쓸하다.

어둠이 깔린다. 집집마다 작은 창문으로 하나둘 작은 불빛이 새어나온다. 해거름이 모두 사라지면 감내 골짜기는 별들의 천지가 된다. 옥녀봉과 천마산 사이 계곡을 따라 별들은 바다로 흐른다. 지상으로 내려와 흐르는 은하수, 가난이 빚어낸 감천마을의 신비다. 대기자

chankb@hani.co.kr

광고

기사공유하기