|

|

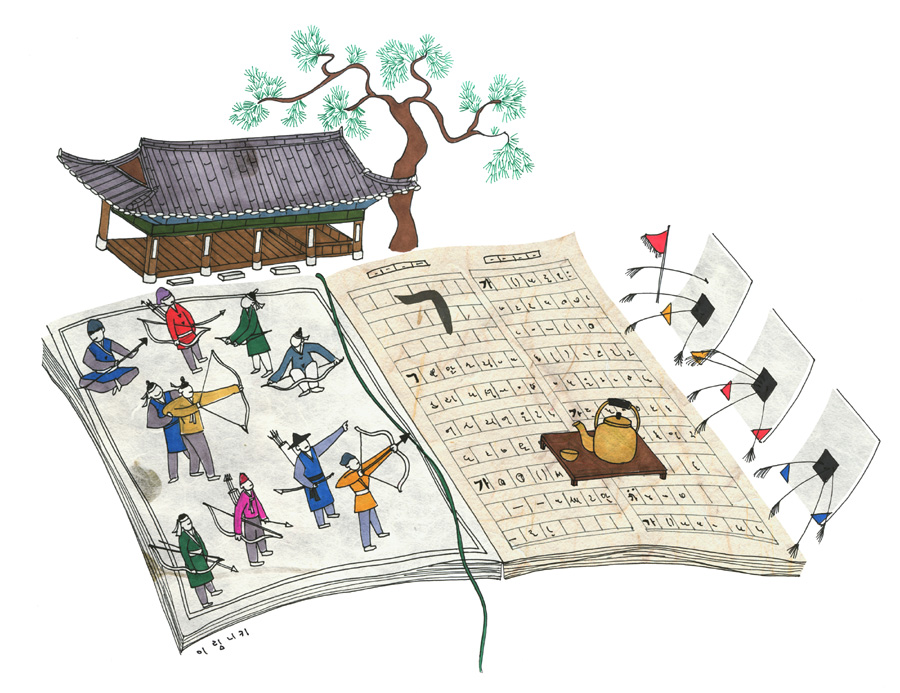

일러스트레이션 이림니키

|

곽병찬의 향원익청

과녁 주변의 오방기가 나부꼈다. 종잡을 수 없는 오색바람이었다. 어디를 조준할 것인가. 당시 사정은 절망스러웠다. 3·1만세운동 이후 일제의 기세는 날로 거세지고, 독립을 위한 시도들은 번번이 좌절됐다. 함께했던 이들도 하나둘 무너졌다. 흔들리는 게 깃발인가 내 마음인가. 조선어학회 주역들의 최후는 쓸쓸했다. 동운은 특히 불행했다. 정부는 납북 사실을 알고 있었음에도 그를 역사 속에서 지우려 했다. 그러나 적중하지 못했으면 돌이켜 잘못을 자신에게서 구할 따름이다(<예기> ‘사의’ 편). 동운이 쏜 운명의 화살은 이미 1929년 시위를 떠났다. 운명이다. 1929년 음력 8월 동운 이중화는 인왕산 기슭 사직단 뒤편의 황학정에 올랐다. 정간배례를 올린 뒤 중앙의 단에 책 한 권을 올렸다. <조선의 궁술>. 한족이 한민족을 ‘동이(東夷)족’이라 한 것은 동쪽의 활을 잘 쏘는 민족이란 뜻이었다. 夷는 대궁(大+弓). 그러나 이 나라엔 변변한 교범 한 권 없었다. 새로운 무기체계가 도입되면서 궁술은 급속히 몰락했다. 식자들이 조선궁술연구회를 결성하고, 동운에게 집필을 의뢰한 것은 국권은 잃었지만 정신마저 잃게 할 수는 없다는 취지였다. 동운은 2년 동안 천하의 명궁, 궁시장을 취재하고, 단편적으로 궁술을 소개한 자료들을 섭렵했다. 조선 궁술의 역사를 고찰하고, 한·중·일 세 나라 활의 장단점을 따지고, 사예의 예법과 활쏘기의 자세와 방법을 소상히 기술했다. 활과 화살의 제작방법과 역대 명궁 105명의 이야기까지 담았다. 위창 오세창(3·1 독립선언 33인 중 1인, 당대 최고의 명필)이 겉표지 제호를 쓰고, 역시 명필 성재 김태석이 안표지 제호를 썼으니 당대의 관심은 잘 드러난다. 동운은 사대에 올랐다. 멀리 남산이 보이고, 덕수궁 중화전 용마루가 보이고, 일제가 헐어버린 경희궁 터가 다가왔다. 황학정은 경희궁 뒷산 기슭에 있었다. 일제가 궁궐을 헐고 일본인 학교와 전매국 관사를 들이면서 헐렸다. 1922년 이곳으로 옮겼다. 과녁에 한 사람이 어른거린다. 충정공 민영환. 을사조약이 체결되자 자결했던 사람. 한학에 전념하던 동운은 18살(1899년)에야 신학문을 가르치는 흥화학교에 입학했다. 민영환이 설립해 학교장을 맡고 있던 신식학교였다. 민영환은 그가 1903년 졸업하자마자 영어 교사로 발령내고 2년 뒤 총교사(교감)로 발탁했다. 그는 황학정 초대 사계장이기도 했다. 과녁 주변의 오방기가 나부꼈다. 덜미바람도 안바람도, 앞바람도 뒷바람도 아니었다. 종잡을 수 없는 오색바람이었다. 어디를 조준할 것인가. 당시 사정은 절망스러웠다. 3·1 만세운동 이후 일제의 기세는 날로 거세지고, 독립을 위한 시도들은 번번이 좌절됐다. 함께했던 이들도 하나둘 무너졌다. 흔들리는 게 깃발인가 내 마음인가. 발디딤부터 다시 고쳤다. 앞발은 과녁의 정면을 향하고 뒷발은 과녁의 오른쪽을 향했다. 두 발은 八(팔)자도 丁(정)자도 아니게 딛되 앞발은 계란을 밟듯이, 뒷발은 살모사를 밟듯이 디뎌야 한다. 다리와 엉덩이와 단전에 힘을 주고, 숨을 단전에 모은다. 가슴은 비고 배가 차오른다(흉허복실·胸虛腹實). 살을 시위에 끼웠다. 화살을 이마 위로 들어올렸다. ‘(활을 쥔) 줌손은 태산을 밀어내듯’ 밀고, 시위를 잡은 손(깍지손)은 ‘호랑이 꼬리를 잡듯’ 당겼다. 줌손으론 과녁의 위아래를, 깍지손으로는 과녁의 좌우를 겨냥했다. 살은 수직과 수평선이 만나는 그곳으로 날아갈 것이다. 어깻죽지가 척추에 닿는 듯하다. 만작이다. 활은 팽팽하게 비었다. 차면 비워야 하는 법. 살끝이 떨린다. 동운의 상황 역시 만작이었다. 시위를 떠나야 하는 살처럼, 그의 삶도 필생의 과녁을 향해 떠나야 했다. 다음달 음력 9월29일이면 조선어 사전 편찬회가 발족한다. 이미 신명균, 이극로, 이윤재, 최현배와 함께 집행위원에 내정됐다. 일제는 조선의 말글을 한사코 인멸하려 했다. 가시밭길은 피할 수 없었다. 1910년 흥화학교가 일제에 의해 폐교되면서 그는 배재학교로 옮긴다. 그곳에서 동운은 국어학자 한힌샘 주시경 선생을 만났다. 그건 운명이었다. 그 뒤 그의 삶은 그때 큰 방향이 결정됐다. 그가 한양의 역사와 문화유적을 소상하게 기술한 <경성기략>(1918년 발간), 경주의 신라 문화재와 종교와 역사와 문화유적을 꼼꼼히 기록한 <경주 기행>(1926년 발간)을 펴내고 개성의 유물 유적을 정리한 논문 등을 집필한 것은 그 연장에서 이뤄진 것이었다. 3·1 만세운동 땐 독립선언문과는 별도의 유인물을 제작해 학생들로 하여금 시민들에게 배포하도록 했다. 독립선언문을 영문으로 번역해 외국 공관과 외국인들에게 돌렸다. 국내로 잠입했던 상해의 독립당 연락책 최창식 선생을 광화문 비각 옆 자택에 숨겨주기도 했다. 1924년부터 2년간 상해 임시의정원 의장을 역임한 이다. ‘내 나이 마흔아홉, 이제 무엇을 지킬 것인가.’ 깍지손을 뒤로 당기는 듯 놓았다. 다섯 손가락이 호랑이 꼬리처럼 섰다. 시인 조지훈이 화동 조선어학회 사무실을 처음 찾아간 것은 16살 때인 1936년 늦가을이었다. 그의 눈에 당시 어학회의 풍경은 “여러 선배들의 그 눈물겨운 엄숙은… 민족적 비극의 절정에 처연히 무너져 내릴 최후의 성벽” 같았다.(수필 ‘화동 시절의 추억’) 조선어학회가 편찬회로부터 사전 작업을 넘겨받아 일에 박차를 가할 때였다. 동운은 이극로, 이윤재, 정인승, 한징과 함께 전임 집필위원이었다. 그는 전문어 16개 부문 중 제도 관련 용어와 음식 용어의 풀이를 맡았다. 참고 도서의 수집과 정리도 그의 몫이었다. 이를 위해 1935년 부임했던 경성여자미술학교 교장직도 그만뒀다. 지훈은 1942년 참여한다. 일제의 감시와 핍박 속에서 ‘한숨과 담배 연기로 봄날의 방 안은 음산’했다. 지훈에게 ‘점잖은 서울말을 처음 들려준 어른’ 동운은 그런 분위기를 따듯하게 바꿔놓곤 했다. “한 날은 그 온후한 얼굴을 들며 돋보기를 이마에 걸고 이렇게 말을 걸어왔다. ‘조군, 요즘 원고료 받았지? 어디 한잔 사 보지 않겠나?’ 내가 주전자를 빌려 술 받으러 간 사이 선생은 풋고추 호박 두부를 사오고, 건재(정인승)는 풍로를 빌려다가 찌개를 끓였다.” 동운은 지훈보다 서른아홉 위였다. 동운은 밥상엔 밥은 없어도 술은 꼭 있어야 하는 애주가였다. 시집온 지 며칠 안 된 둘째 며느리가 밥상에 술을 엎었다. 새댁이 행주를 가져와 보니, 상은 말끔하게 치워져 있었다. 시아버지는 새아기를 이렇게 다독였다. “귀한 술을 어찌 행주에게 먹이려고?” 시위를 떠난 화살이 바람을 갈랐다. 동운의 눈은 살을 좇지 않고 과녁만 응시한다. 결과를 좇다보면 마음이 흔들린다. 1942년 10월1일 지훈의 예감대로 ‘최후의 성벽’은 무너졌다. 일제는 조선어학회 관련자들을 모조리 검거했다. 동운은 한뫼 이윤재, 효창 한징 선생과 함께 함경남도 홍원경찰서를 거쳐 함흥교도소에 수감됐다. 고문이 얼마나 혹독했던지 한뫼와 효창은 옥사했다. 당시 면회 간 둘째 아들은 아버지를 알아보지 못했다. 피골이 상접한 노인이 엉금엉금 기어오고 있었다. 1945년 1월 출옥할 때였다. 교도소 책임자가 다그쳤다. “나가면 또 불온한 짓을 할 건가.” “남자가 한 번 마음먹은 일 어찌 중도에 포기하겠는가.” ‘빠가야로’라는 욕설과 함께 손바닥이 날아왔다. 해방이 되었다. 조선어학회는 한글학회로 전환했다. 재정이 형편없었다. 후원재단 ‘한글집’을 설립하려는데 기금이 부족했다. 동운은 선대로부터 내려온 부천 땅 9926평을 고스란히 내놓았다. 조선어학회 주역들의 최후는 쓸쓸했다. “한뫼, 효창 두 님은 옥사하셨고, 창씨(개명) 문제로 신명균 선생이 1940년 자결하셨으며, 권덕규 선생은 노방에서 눈을 감으셨고, 동운 선생은 동란 중 납북돼 생사를 모르고, 석인(정태진) 선생도 피난 중 부산에서 작고하셨다.”(조지훈) 동운은 특히 불행했다. 정부는 납북 사실을 알고 있었음에도 그를 역사 속에서 지우려 했다. 가족들도 새삼 월북 시비에 걸릴까 입밖에 꺼내지 못했다. 그러나 발이부중(發而不中)이면 반구저기이이의(反求諸己而已矣)라, ‘적중하지 못했으면 돌이켜 잘못을 자신에게서 구할 따름’이다(<예기> ‘사의’ 편). 동운이 쏜 운명의 화살은 이미 1929년 시위를 떠났다. 운명이다.

|

|

곽병찬 대기자

|

기사공유하기