등록 : 2014.02.03 17:53

수정 : 2014.02.03 17:53

MIT 미디어랩, 게임체인징기술 개발 나서

직접 접촉 없이 원거리 물체 옮길 수 있어

|

|

MIT media lab

|

컴퓨터 스크린 속으로 손을 집어넣고, 거기에 있는 물체를 실제처럼 손으로 만지작거릴 수 있다면?

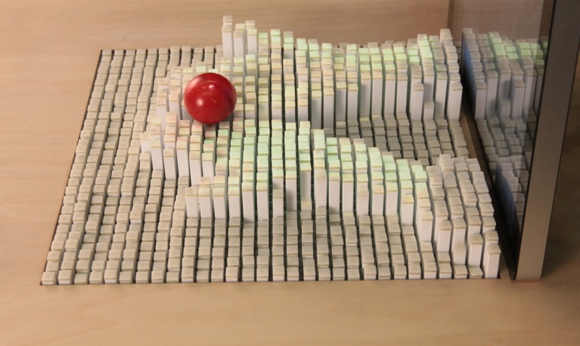

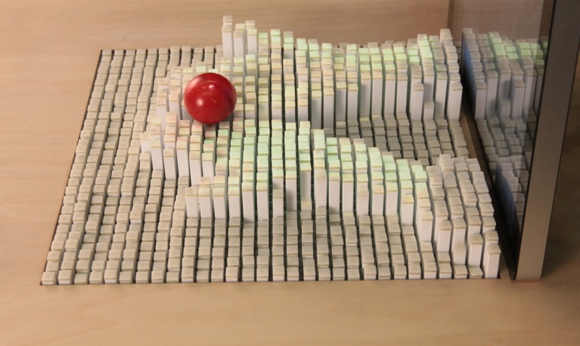

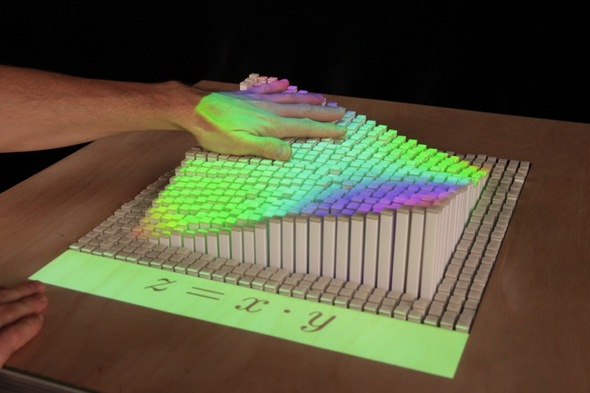

한 남자가 테이블 위의 빨간색 공 영상을 보여주는 스크린 앞에 앉아 있다. 그가 손을 움직이자 테이블 위의 네모판이 그의 손 모양을 따라 움직인다. 그의 손 모양과 동작이 디지털 신호로 바뀌어 전송된 뒤, 사용자 인터페이스를 통해 다시 형상화된 것이다. 아래 영상에서 보듯 이 남자는 공에 직접 손을 대지 않고도 공을 한 손에서 다른 손으로 넘기거나 다른 조작을 할 수 있다.

디지털 정보를 실제 입체 형상의 물체로 바꿔주는 놀라운 기술이 개발되고 있다. MIT 미디어랩의 ‘유형미디어그룹’(Tangible Media Group)이 혁명적인 이 ‘게임체인징’ 기술 개발에 앞장서고 있다. 인폼(inFORM)이라는 이름의 이 기술은 사용자로 하여금, 실제 물체를 만지지 않고도 물체를 옮길 수 있게 해준다. 연구진은 디지털 정보를 입체 형상으로 바꿔 사용자가 디지털 정보와 상호접촉할 수 있는 이 장치를 동적 형상 표시장치(Dynamic Shape Display)라고 설명한다.

|

|

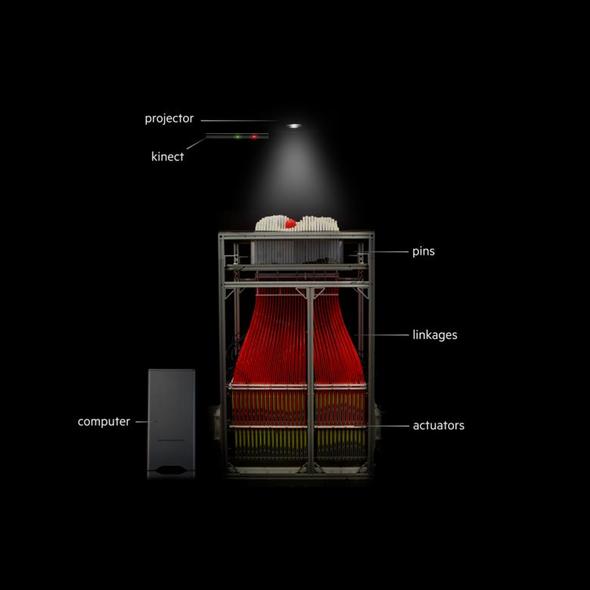

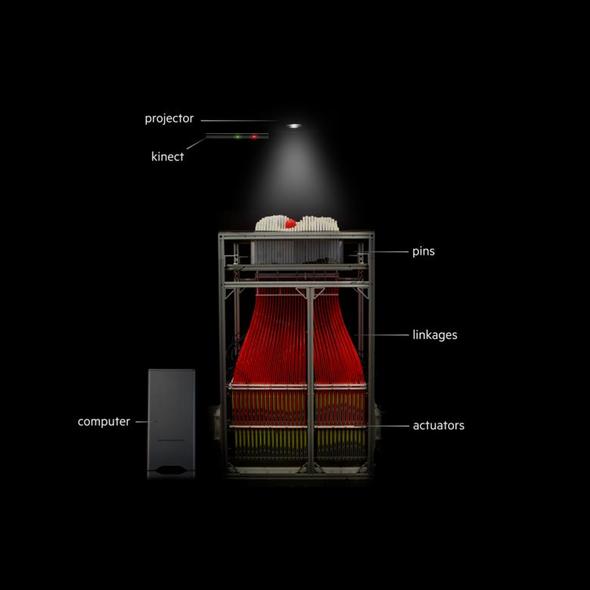

MIT 미디어 랩이 개발한 동적 형상 표시장치 시제품 구조도. 키넥트(마이크로소프트의 게임용 동작 인식기)로 물체를 입체적으로 포착한다. 각각의 핀에 연결돼 있는 액추에이터는 컴퓨터 명령에 따라 움직인다. MIT media lab

|

원격 공동작업이나 입체적 수술 시뮬레이션 등 가능

현재 개발된 동적 형상 표시장치는 900개의 폴리스티렌수지 핀으로 구성돼 있다. 이 핀들은 작동장치(액추에이터) 및 컴퓨터와 연결돼 있다. 핀은 컴퓨터의 명령에 따라 4인치까지 늘어난다. 물론 이 장치가 아직 실용단계까지 온 건 아니다. 시스템으로 구현할 수 있는 입체 형상의 해상도가 매우 낮기 때문이다.

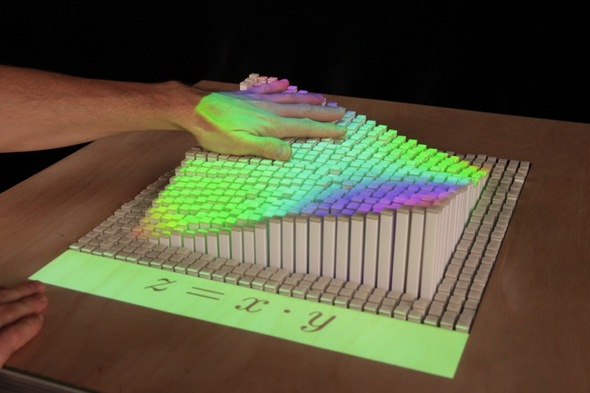

장차 이 기술이 실용화된다면 세상은 어떻게 바뀔까? 우선 먼 거리에 떨어져 있는 사람들이 직접 만나지 않고도 함께 공동작업을 할 수 있을 것이다. 일종의 원격 공동작업이 가능해지는 것. 연구진 중 한 사람인 숀 폴머는 지도나 지형 모델을 만들거나 건축 모형을 만드는 데도 유용할 수 있을 것이라고 말한다. 또 의사들이 환자을 진단하는 데도 이용할 수 있을 것이다. 즉 CT가 스캔한 의료영상 데이터를 입체화해 직접 보고 만질 수 있을 것이다. 입체적인 수술 시뮬레이션도 가능해진다.

이런 기술의 초보적 형태는 디지털 정보를 진동처럼 사람이 느낄 수 있도록 해주는 햅틱 기술(촉각기술)이다. 터치스크린의 작동 원리도 바로 햅틱 피드백 기술이다. 브리스톨 인터랙션 앤 그래픽스(Bristol Interactions and Graphics)라는 회사가 개발한 울트라햅틱스(UltraHaptics) 기술은, 이용자의 손 주위에 초음파를 집중시켜 보이지 않는 버튼 같은 감촉과 기능을 부여한다.

|

|

손 주위에 초음파를 농축시켜 버튼처럼 쓸 수 있게 해주는 울트라햅틱스. 화면에 손을 대지 않고도 공기중에 농축된 초음파를 이용해 기기의 버튼을 누를 수 있다. 비즈니스인사이더.

|

변형 가능한 꿈의 물질인 ‘활성원자’ 개발이 열쇠

스미소니언같은 박물관도 이런 쌍방향 기술의 이점을 이용할 수 있다. 전시품의 디지털모델을 만들어 세계의 어느 사람도 접근할 수 있게 말이다. 이렇게 되면 멀리 떨어져 있는 사람들도 실제 박물관을 구경하는 것과 똑같은 경험을 할 수 있다. 입체적으로 모든 각도에서 각 전시품을 구경할 수 있을 뿐 아니라, 가까이서 또는 멀리서도 구경할 수 있다. 예컨대 파리에 있는 루브르박물관에 가지 않고도 그곳에 전시된 비너스 조각상을 현장에서 보듯 입체적으로 감상할 수 있는 것이다. 원하면 3D 프린터를 이용해 전시품 모형을 즉석에서 입체 인쇄할 수도 있다.

|

|

인폼 기술은 데이터를 입체 형상으로 볼 수 있게 해준다. MIT media lab

|

이 기술의 관건은 자유자재로 모양을 바꿀 수 있는 물질의 개발이다. 연구진은 이 궁극의 꿈의 물질을 활성원자(radical atoms)라고 이름붙였다. 아직은 현실에서 존재하지 않는 물질이다. 이 물질이 개발되면 휴대폰은 지금처럼 사각형으로 고정돼 있는 것이 아니라, 상황에 따라 이용자가 사용하기 편한 다른 모양으로 바뀔 수 있을 것이다. 예컨대 전화를 받을 때는 귀에 갖다대기 좋은 모양으로, 길을 찾을 때는 길과 비교해가며 보기 좋은 모양으로 바꿀 수 있는 것이다. 연구진은 홈페이지에서 다음 100년 안에는 가능할 것으로 전망했다.

곽노필 기자 nopil@hani.co.kr

▶곽노필의 미래창 http://plug.hani.co.kr/futures

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기