등록 : 2017.09.29 15:30

수정 : 2017.09.29 17:15

극지로 갈수록 많아지지만 지구 사막보다 적어

땅속 층위별로 얼마나 분포되어 있는지는 몰라

|

|

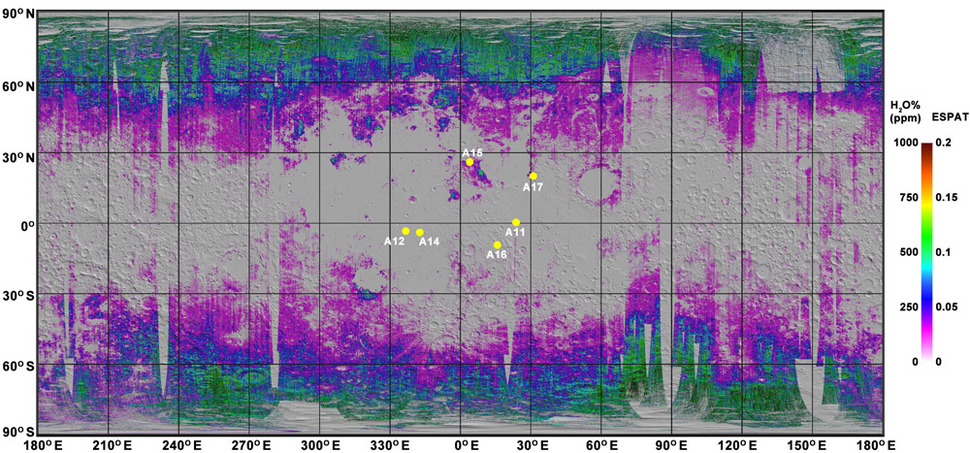

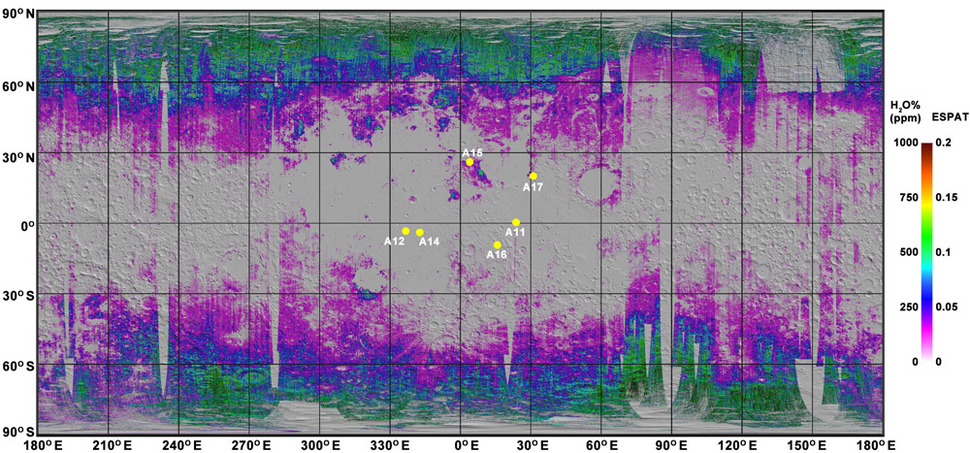

극지쪽으로 갈수록 물의 양이 늘어나는 경향을 보인다. 노란색 점들은 아폴로 우주선 착륙 지점이다. 브라운대 제공

|

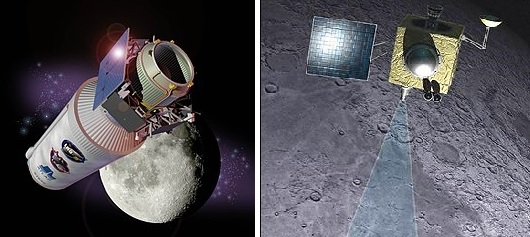

인류가 달에 처음 착륙한 것은 1969년, 인류가 달에서 처음 물을 찾아낸 것은 그로부터 40년이 지난 2009년이었다. 달 남극 분화구에 무게 2.3톤의 탐사위성 엘크로스(LCROSS)와 2단계 추진로켓을 충돌시키는 방식으로 물의 존재를 확인했다. 지름 20미터, 깊이 4미터의 큰 구덩이가 파인 충돌 부분의 사진을 판독한 결과 얼음 형태의 물 90리터 가량을 확인할 수 있었다. 달의 물은 지표면 어디에 얼마나 있을까? 최근 과학자들이 달 표면의 물 분포 지도를 완성했다. 결론은 지구에서 가장 건조한 사막보다 물이 더 적다는 것이었다.

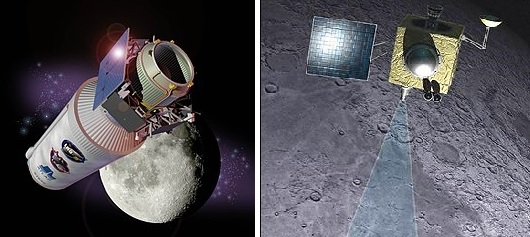

미 브라운대 연구진이 2009년에 처음 발견된 물과 하이드록실기(-OH, 수소와 산소 원자 한개씩으로 구성된 물 관련 분자) 자료와 인도 찬드라얀1호 달 탐사위성에 실린 나사의 달광물지도작성기(M3)가 보내온 데이터를 활용해 달 표면 전체에 물이 얼마나 있는지를 지도 형태로 계량화했다.

|

|

미 항공우주국의 엘크로스 달 탐사위성(왼쪽)과 인도 우주개발기구(ISRO)의 찬드라얀1호. 위키미디어 코먼스, ISRO 제공

|

태양풍이 달 표면에 부딪히며 물 분자 생성

연구진은 과학저널 <사이언스 어드밴시스>에 실린 논문에서 “물 신호는 이전에 보고된 것처럼 극지에 국한되지 않고 달 표면 거의 전체에서 나타난다”며 “이제 이를 토대로 우주 비행사를 위한 식수로 추출하거나 연료를 생산할 정도의 가치가 있는지를 검토할 수 있게 됐다”고 말했다.

분석 결과 물의 양은 극지쪽으로 갈수록 많아지는 경향을 보였다. 지형에 따른 차이는 뚜렷하지 않았다. 고위도 지역의 평균 수분 농도는 최대 500~750ppm에 이른다. 연구진은 “이는 지구에서 가장 건조한 사막의 모래에서 발견되는 수분보다 적은 양이지만 아무 것도 없는 것은 아닌 수준이다”라고 밝혔다.

|

|

달 맨틀에서 마그마와 함께 물이 분출하는 상상도. 브라운대 제공

|

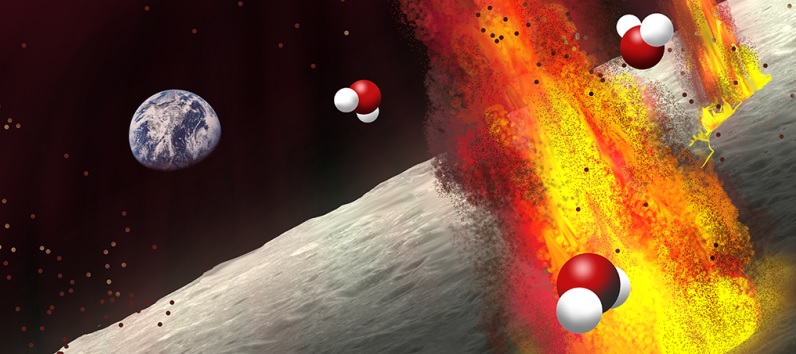

물이 달 표면에 분포돼 있는 모습은 물의 기원에 대한 단서를 알려준다. 그것은 바로 태양풍이다. 물 분포가 들쑥날쑥하지 않고 대체로 균일하며 적도 쪽으로 갈수록 줄어드는 모습을 보이는데, 이런 패턴은 태양풍의 활동과 일치하는 것이라고 연구진은 지적했다. 과학자들은 태양풍에 실려오는 양성자들이 달 표면에 닿은 뒤 거기에 있는 수소, 산소 원자와 결합해 분자 수준의 하이드록실기와 물을 만들어내는 것으로 추정했다.

그러나 예외도 있다. 예컨대 평균 이상의 수분 농도가 적도 근처의 달 화산 퇴적물에서 발견되는 것은 태양풍으로는 잘 설명이 안된다. 이 수분은 달의 맨틀 깊숙한 곳에서 마그마와 함께 표면으로 분출했을 가능성이 있는 것으로 연구진은 추정했다. 연구진은 “이런 변동을 부르는 정확한 메카니즘이 뭔지는 모르지만, 달 표면에서의 물 형성 과정은 지금도 일어나고 있다”고 말했다.

연구진은 또 60도 이하의 낮은 위도에서 낮 시간 동안 물의 농도가 변하는 것을 발견했다. 이른 아침과 저녁에는 습기가 높아지고 정오 무렵엔 아주 건조해진다. 변동폭은 200ppm이었다.

달 수자원 활용 방법 연구의 첫 걸음

그러나 달의 물 존재에 대한 인류의 지식은 아직 얄팍하다. 아직도 모르는 것이 너무나 많다. 달의 물에 관한 정보를 알려준 달광학지도작성기는 달 표면에 반사된 빛을 통해 달 표면의 물과 미네랄 존재 여부를 측정한다. 이는 햇빛이 차단된 그늘 지역에 있는 물은 찾아내지 못한다는 걸 뜻한다. 달 극지방의 분화구 바닥이 그런 숨어 있는 곳이다. 많은 과학자들은 이 영구음영지역에도 다량의 얼음물이 존재할 수 있다고 여기지만, 현재로선 확인하기가 어렵다. 또 지도에 표시된 물이 땅속 어디까지 있는지도 명확하지 않다. 연구진은 “인류가 감지할 수 있는 건 고작 땅속 수밀리미터 깊이밖에 되지 않는다”고 밝혔다. 만약 땅속 층위별로 물이 얼마나 분포돼 있는지 알 수 있다면 실제 달에 존재하는 물의 양은 지금과 큰 차이가 날 수도 있다.

인류는 현재 2030년대 달 기지 건설을 목표로 하고 있다. 달 기지가 제 역할을 하려면 달에 일정 규모의 사람이 상주해야 한다. 그러기 위해선 달 기지 운영과 상주인력의 생활에 필요한 자원을 현지에서 조달할 수 있어야 한다. 이번에 발표된 달의 물 분포 지도는 달의 수자원 활용 방법에 대한 연구를 시작할 수 있는 토대를 마련했다는 점에서 의의가 있다. 연구진은 “이번 연구 결과는 달에서 물을 얻으려면 어디로 가야 할지, 그리고 그것이 경제적으로 의미가 있는지를 생각하는 시작점”이라고 자평했다.

곽노필 선임기자 nopil@hani.co.kr

▶곽노필의 미래창 바로가기 http://plug.hani.co.kr/futures

광고

기사공유하기