말하기와 노래하기 경계...다른 듯 같은, 같은 듯 다른

|

|

에미넴 주연의 영화 ‘8mile’ 중에서 랩 배틀 동영상 출처 https://www.youtube.com/watch?v=uh9LGytJOHk

|

말하기와 노래 부르기에서 음높이를 사용하는 일은 매우 근본적인 유사성을 가지고 있지만, 조금 더 치밀하게 살펴보면 둘 사이에는 상당히 중대한 차이점도 있습니다. 랩 음악을 할 때처럼 어떤 특별한 조건 아래에서는 뱉어진 말이 노래처럼 들리기도 해서 굉장히 헷갈리는 경우가 많죠.

말하기와 노래 부르기가 확연히 다른 이유는 선율을 따라 노래할 때 음정의 변화가, 말하기를 할 때의 음정 변화보다 훨씬 더 또렷하게 지속 되기 때문입니다. 다양한 문화권 안에서 발전 되어온 노래는 한 옥타브 안에서 5개나 7개의 음의 세트에서 선택한 음들을 뽑아서 만들어집니다. 궁, 상, 각, 치, 우의 중국 5음계나 도, 레, 미, 파, 솔, 라 시의 서양 장음계처럼 온음과 반음이 특정한 간격으로 이뤄진 음계를 쓰는 것이지요.

말하기의 억양에는 이런 것들이 없습니다. 말하기에는 또 음악에서처럼 다장조, 가단조 등등의 조(Key)와 C메이저, A마이너 등등의 화성 코드 같은 음악적 위계나 구성이 없습니다. 한마디로, 말하기에는 노래에서처럼 조성[tonality, 調性]이 존재하지 않은 것이죠.

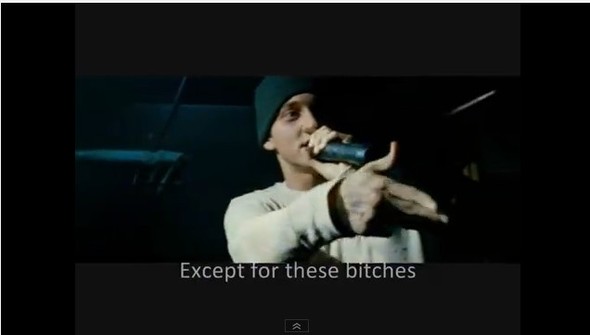

위의 그림 중 왼쪽 위와 아래의 그림은 단순히 말하기로 발성된 문장의 주파수 그림이고, 오른쪽 위와 아래의 그림은 노래로 불려진 문장의 주파수 그림입니다.

파란색은 원래의 말하기와 노래하기의 주파수를 나타내는 곡선이고, 빨간색은 말하기와 노래하기의 음성에 인위적인 조작을 가했을 때 나타난 주파수를 나타내는 곡선인데요, 위쪽 그림 2개는 말하기와 노래하기 음성을 50% 압축시킨 그림이고, 아래쪽 그림 2개는 50% 말하기와 노래하기 음성을 50% 증폭시킨 그림입니다.

말하기 음성과 말하기 음성을 왜곡시킨 음성의 주파수는 큰 차이를 나타내지 않은 반면, 노래하기 음성과 노래하기 음성을 왜곡시킨 음성의 주파수는 차이가 상대적으로 많이 나는 것을 보실 수 있으실 겁니다. 노래하기의 경우 선율의 변화가 다양하기 때문에 조금이라도 왜곡이 가해지면 그만큼 원래 주파수의 곡선과 차이가 확연해 지는 것이죠.

말하기에 비해 노래하기는 만들거나 지각하는 과정에서 훨씬 더 많이 음높이의 정확성이 필요합니다. 서양의 음계나 성조를 비롯한 세상의 많은 음악체계에서 특정하게 고정된 음들 사이의 주파수 간격은 필수적으로 지켜져야 합니다.(앱으로 여는 음악세상 지난 회 참조 http://plug.hani.co.kr/appsong/1727656)

이 음들 사이의 주파수 간격 시스템에서 아주 조금이라도 일탈이 생기면 듣는 사람들은 그것을 실수라고 여기게 되는 거죠.

반면에 말하기 억양에서는 단지 아주 느슨한 음 사이의 주파수 관계만이 필요합니다. 노래하기에서 인식되는 음 실수는 금방 들켜버리고 말지만 똑같은 크기의 음 실수는 말하기 억양에서 거의 문제가 되지 않습니다. 행태학적 연구를 살펴보면 문장이 애매하거나 신호와 소음이 음성신호를 방해할 정도의 비율로 들려지지 않는 한, 말하기로 발성된 문장에서 모든 원천적인 주파수 억양을 제거해도 이해하는데 아무런 영향이 없다고 합니다.

|

|

찰스 림브 존스 홉킨스 대학교 교수. 사진 출처 http://wmich.edu/brain/conference2013/panel/limb.html

|

그렇다면 말하기와 노래하기의 접경지대를 오가며, 자유롭게 때론 과격하게 속사포 같은 문장들을 쏟아내며, 리듬과 멜로디 위를 윈드서핑하는 랩은 과연 말하기와 노래하기 둘 중에 어느 쪽에 더 가까운 것일까요?

색소폰과 피아노, 베이스를 연주하는 음악인이자 피바디 음악학교 교원으로 활동하며 존스 홉킨스 대학병원에서 이비인후과와 머리, 목 외과 담당 부교수로 재직하고 있는 찰스 림브는 재즈 뮤지션과 힙합 래퍼들을 대상으로 음악이 뇌에 미치는 영향을 연구해왔는데요.

그는 수년간 프리스타일 래퍼들과 재즈 뮤지션들의 즉흥 연주하는 뇌를 fMRI 장비로 촬영하여 데이터를 쌓아왔다고 합니다. 미국 매사츄세츠 브루클린에 있는 유명한 예술극장인 쿨리지코너 극장에서 여는 ‘영화 속의 과학(Science on Screen)‘ 시리즈에 연사로 나와 미국의 대표적 래퍼인 에미넴 주연의 영화 8마일에 대해 발표를 하기도 했죠.

|

|

쿨리지 코너 극장. 사진 출처 http://wagthemovie.net/tag/coolidge-corner-theater

|

그의 연구에 따르자면 즉흥 재즈 연주나 즉흥 프리스타일 랩을 하는 음악인들의 뇌 영상을 살펴본 결과 감정이나 행동의 억제를 담당하는 뇌 부분인 전전두엽보다는 자기 개인적인 삶과 관련된 생각과 기억을 담당하는 내측 전두엽 부분이 상당히 활성화 되었다고 합니다.

그 중에서 특히 프리스타일 래퍼들의 뇌 영상 사진을 분석해 보았더니 그들이 프리스타일 랩을 하는 동안 뇌 속의 언어중추가 음악적 뇌를 관장하는 부분보다 더 활성화 되었다고 하는군요.

프리스타일 랩의 운율 속에서 문자의 문법보다는 독특한 어휘를 짜내어 의미를 부각시키기 위해 뇌 언어중추가 활성화 된 걸로 보인다고 밝혔습니다.

그의 연구결과가 맞다면 힙합 래퍼들의 음악은 노래하기보다는 말하기에 더 가까운 형태의 음악 장르가 아닐까 하는 생각을 하게 됩니다.

김형찬기자 chan@hani.co.kr

▶김형찬의 앱으로 여는 음악세상 http://plug.hani.co.kr/appsong/1870777

광고

기사공유하기