등록 : 2014.09.18 10:16

수정 : 2014.09.18 10:19

기계음보다 사람의 따뜻한 말에 더 잘 자라

|

|

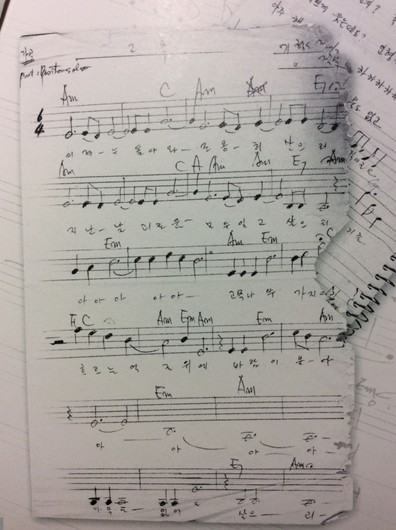

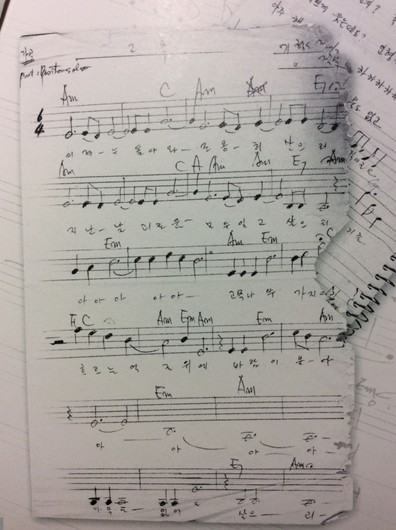

기형도 시인이 작사 작곡한 노래 ‘고목’ 악보. 출처 문학과 지성사

|

“이제는 돌아와 조용히 살으리

지난 날 괴로움 모두 잊고 살으리

아아아 아아 고목나무 가지에

흐르는 얼굴 위에 바람이 분다

아아아아

아무도 없이 살으리...”

(기형도 시인이 작사 작곡한 노래 ‘고목’ 중에서)

4분의 6박자, 가단조로 쓸쓸한 내면 풍경을 표현한 노래 ‘고목’의 악보를 보면서, 식물들과 정서적 동질감을 느끼던 기형도 시인의 모습을 또한번 상상하게 됩니다. 고목처럼 말라버린 표정의 얼굴에 다만 한 줄기 바람만이 살아 있음을 증명해주는 절대 고독의 마음 상태가 절절하게 느껴집니다. 작곡할 때 쓸쓸한 마음을 표현하기 위하여 단조를 택했지만, 남자가 부르기에는 조금 높은 편인 가단조(Akey)로 음악을 진행한 것을 보면 역시 평소 고음으로 노래를 즐겨 부르던 기형도 시인의 개성이 잘 드러나 보이기도 합니다.

|

|

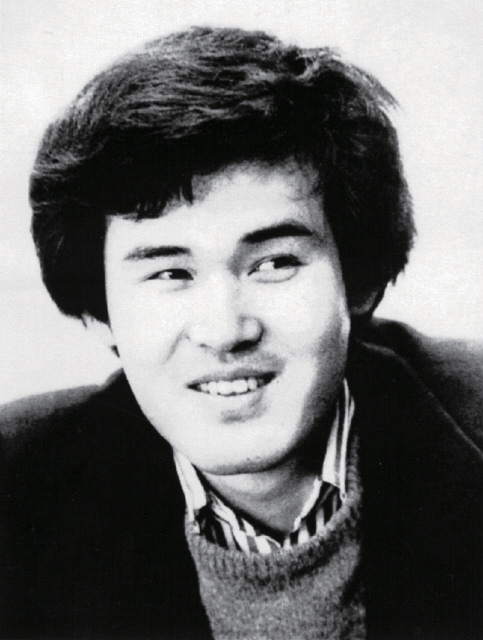

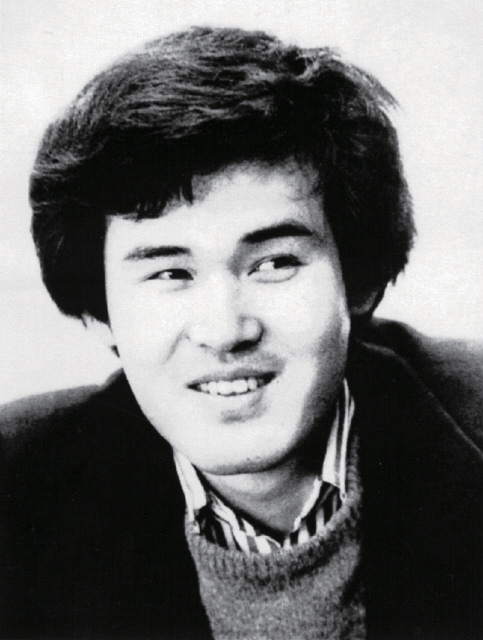

기형도 시인. 문학과지성사 제공

|

스산한 바람이 불고 날씨가 점점 쌀쌀해지는 가을이 시작되면서 뭔지 모를 쓸쓸함이 가슴 한편으로 몰려옵니다. 그럴수록 한 잔의 따뜻한 커피처럼 따뜻한 말들이 사람의 마음을 더 잔잔히 데워주게 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 사람은 물론 식물들에게도 똑같이 말이죠.

실제로 식물들은 사람의 말의 ‘온도’에 반응을 보인다고 합니다. 2013년 부산대학교 의학전문대학원 인문사회의학교실의 신영혜 제민지 김성수, 미생물학 및 면역학 교실의 안순철, 재활의학과의 이창형, 진단검사의학교실의 장철훈 연구원이 ‘한국인간·식물·환경학회지’ 6월호에 발표한 ‘긍정의 말과 의도가 애기장대 종자의 발아와 생체중에 미치는 영향’ 연구논문을 보면 그 사실을 체감할 수 있습니다.

|

|

애기장대. 자료사진

|

이 연구에서 연구진들은 애기장대(Arabidopsis thaliana)의 종자 200개를 4개의 묘판에 각각 50개씩 심고, 온도 20~22℃를 유지하고 각각의 묘판 위에 한 개의 40W 백색 형광등이 16 hr 광/8hr 암을 유지하도록 하고 묘판 위치에 따른 영향을 배제하기 위해 4개의 묘판을 하루에 한 번 위치를 순환하여 변경해주는 등 상당히 엄격한 조건의 실험을 3번 반복해서 진행했습니다.

그리고 첫 번째 애기장대 그룹엔 기계음으로 부정적인 말을 들려줬고, 두 번째 그룹엔 기계음으로 긍정적인 말을, 세 번째 그룹엔 사람의 음성으로 직접 부정적인 말을, 네 번째 그룹엔 사람의 음성으로 직접 긍정적인 말을 들려줬다고 합니다.

하루에 2번 오전, 오후에 한 번씩 묘판으로부터 15cm 떨어진 거리에서 5분간 위와 같은 음성을 전달했다고 합니다.

그랬더니 기계음으로 부정적 말을 전달한 애기장대 그룹의 평균 생체중은 0.27mg, 기계음으로 긍정적 말을 전달한 그룹은 0.31 mg, 사람 음성으로 부정적 말을 전달한 그룹은 0.34 mg, 사람 음성으로 긍정적 말을 전달한 그룹은 0.42 mg이었다고 합니다.

사람의 음성으로 긍정적인 말을 전달 받은 애기장대 그룹의 성장이 가장 좋았던 것이죠.

외국의 한 연구에서는 남성과 여성의 말을 녹음한 뒤 한 달 동안 토마토에 들려준 결과, 여성의 음성을 들은 토마토가 2인치 더 성장한 것으로 나타났다(The Telegraph, 2009)고 합니다.

|

|

블로거가 편곡하여 부른 기형도 시인의 자작곡 ‘고목’. 동영상 출처 http://compotree.blog.me/220080825893

|

위의 두 연구를 종합해보면 기형도 시인이 자신의 음성으로 직접 식물들에게 노래를 들려주었다면, 그 식물들은 다른 식물들보다 더 잘 자랐을 가능성이 큽니다. 기형도 시인은 보통 남성보다 높은, 거의 여성 Key에 가까운 조성으로 노래를 즐겨 불렀기 때문에 더욱 가능성이 높은 것이죠. 20·30대 남성이 보통 크기와 보통 높이로 모음을 발성할 때의 주파수는 100~150㎐(헤르츠)이고 여성은 200~300㎐로 조금 더 높다고 합니다.

여기에서 수원 농업생명공학연구원이 2007년에 발표한 연구결과를 보면, 벼에 주파수 250Hz의 음악을 들려주고 벼의 DNA 변화 여부를 검사했더니 당 분해 대사와 관련된 알도레이즈 유전자의 활성도가 30~40%나 높아졌고 광합성과 관련된 루비스코 유전자도 음악을 들려준 뒤 25%나 활발해지는 등 성장이 촉진된 반면 50Hz의 음악에는 오히려 활동성이 떨어졌다고 하니, 벼를 더 잘 자라게 한 250Hz의 음악 주파수대와 여성의 음역대인 200~300㎐주파수대에 가깝게 노래를 했던 기형도 시인의 노래가 식물들을 더 잘 자라게 했을 가능성이 높을 것이라는 생각이 더더욱 강하게 듭니다.

아래는 한 블로거가 기형도 시인의 자작곡을 편곡한 동영상입니다. 깊어가는 가을, 산과 들의 풀과 나무 꽃들처럼, 때론 마음에 단풍을 물들이며, 기형도 시인과 대화를 나누듯 한번 들어보는 것도 괜찮지 않을까 싶습니다.

김형찬기자 chan@hani.co.kr

▶김형찬의 앱으로 여는 음악세상 http://plug.hani.co.kr/appsong/1928106

광고

기사공유하기