|

|

루쉰은 중편 <아큐정전>을 통해 자기기만과 망각, 비겁 등 퇴영적 속성에 절어 있던 근대 중국인의 영혼을 드러내고 비판했다. 루쉰은 소설집 <외침> 서문에서 중국인들을 밀폐된 방에서 고통도 모른 채 질식당해 죽어가는 사람들에 비유하면서 고통스럽더라도 그들 중 일부라도 깨워서 방을 때려 부수게 하는 게 옳다고 말했다. 사진은 아큐 조각상.

|

자기기만과 굴욕적 삶으로 얼룩진 아큐 여자가 없었지만 그의 후손은 세계 도처에 있다

머리를 쓰지 말고 운명에 맡기면 보살펴준다는 미국의 아큐

‘포레스트 검프’ 나 같은 ‘아큐’의 눈에도 이해가 되지 않는다

변하는 중국, 변하지 않는 중국 ④ TV 채널 파도타기를 하다 <포레스트 검프>를 보았다. 다른 날 같았으면 그냥 다른 채널로 돌려버렸을 텐데 그날따라 마침 영화가 막 시작될 때인데다가 왠지 가볍게 머리 좀 식히자는 생각이 들었기 때문이다. “인생은 초콜릿 상자와 같은 거야. 어떤 걸 가질지 아무도 알 수 없어.” TV는 초콜릿 상자와 같은 거야. 혹 재미있는 프로가 걸릴지 아무도 알 수 없어. 그래 일단 뚜껑을 열어보았다. 그렇지만 뭐 눈에 뭐만 보인다고 영화를 보는 동안 루쉰의 <아큐정전> 생각이 났다. 왜냐하면 포레스트 검프가 미국의 아큐로 보였기 때문이다. 아니 아큐보다 더 황당했다. 아큐가 언제 미국에 건너간 거야? 영화를 다 보고 난 후 혹시 하는 마음으로 <포레스트 검프>의 중국판 제목을 찾아보니 역시 <아감정전(阿甘正傳)>이었다. 이 영화의 중국판 제목을 붙인 사람도 비슷한 생각을 했던 모양이었다. 아큐는 중국의 국어사전에도 올라 있고, 아큐정신, 정신승리법 같은 말은 일상어가 될 정도이니 그럴 만도 했다. 그러고 보니 아감정전(1994) 이전에 <아비정전>(1990)이라는 왕자웨이의 영화도 있었지. 아큐정전 삼부작? 여기서 아(阿)는 중국인들이 성이나 이름 앞에 붙여 친근감을 나타내는 글자로, 아감이란 포레스트 검프에서 성(姓)인 검프에 아를 붙여 친근하게 만든 호칭이다. 이처럼 가끔 알고 있는 영화를 중국에서 어떻게 제목을 붙였나 확인해보곤 하는데 재미있는 것들이 많다. <엽기적인 그녀>는 <야만여우(野蠻女友)>, <매트릭스>는 <흑색제국(黑色帝國)>, <주홍글씨>는 아주 심플하게 그냥 <홍자(紅字)> 같은 식이다. 이번엔 거꾸로 아큐정전의 영어 제목을 찾아보았다. <아큐의 진짜 이야기(The true story of Ah Q)>였다. 아큐는 실존인물이 아니므로 아큐에 대한 진짜 이야기가 존재할 수 없지만 루쉰이 익살스럽게 정전(正傳)이라고 한 것을 직역한 것이다. 좌우간 포레스트 검프는 나로 하여금 ‘포레스트스럽게’ 아큐정전을 다시 생각하게 만들었다. 포레스트 중국제목 ‘아감정전’ 아큐정전은 신해혁명을 전후로 한 시기에 미장이라는 농촌에서 날품팔이로 살아가는 아큐라는 최하층 농민의 일대기다. 그는 성명도 불분명하고 서른 살이 넘도록 집도 여자도 없다. 수없이 많은 굴욕을 당하고 살지만 그것을 직시하지 못하고 도리어 이른바 정신승리법이라는 특유의 자기 위안의 방법으로 ‘승리’를 구가하며 산다. 그렇지만 가끔 근방 암자에 사는 젊은 비구니와 같은 약자에게 자신이 강자에게 받은 굴욕과 분노를 전가하기도 한다. 그러다가 급기야 아큐는 자기를 핍박하던 사람들이 혁명을 무서워하는 것을 보고 혁명당에 가담한 것처럼 행세하다가 불쌍하게도 총살당해 죽는다는 이야기다.

중국 공산당이 창당한 해인 1921년에서 22년 사이에 씌어진 그의 유일한 중편소설로 그의 콧수염 길이 정도의 분량이다. 루쉰이 이러한 아큐를 통해 침묵하는 중국인의 영혼을 그려내고 그러한 국민성을 비판하고자 했다는 것은 잘 알려진 사실이다. 루쉰은 사상 혁명의 측면에서 아큐의 자기 기만, 놀라운 망각, 비겁 등을 신랄하게 비판하고 있지만 이러한 아큐가 과거에만 존재하는 것은 아니었다. “나도 사람들이 말하는 바와 같이 내가 다만 현재 이전의 어느 한 시기를 써내었기를 바란다. 그러나 내가 (아큐에게서) 본 것은 결코 현대의 전신이 아니라 이후의 일, 아니 20, 30년 뒤의 일이 아닐까 한다.” 1981년 루쉰 탄생 100주년을 기념해서 만든 영화 아큐정전 마지막에는 의미심장하게도 이런 말도 나온다. “아큐는 죽었다. 아큐는 비록 여자가 없었지만 그러나 비구니가 저주했던 것처럼 자손이 끊기지 않았다. 고증학자의 연구에 따르면 아큐에게는 후손이 있었다. 후손이 있을 뿐만이 아니라 아주 번성해서 지금도 끊이지 않고 있다…” 아큐의 후손들은 중국에만 있는 것이 아니라 이 세계화의 시대에 세계 도처에 있을 것이다. 또한 아큐가 항상 약자로만 존재하는 것도 아니다. 30년대 중반에 <중국의 붉은 별>의 작가로 유명한 에드거 스노와 대화하면서 루쉰은 이런 말을 하기도 했다. 스노가 루쉰에게 물었다. “선생께서는 아큐가 현재도 이전과 같이 여전히 많다고 말하지는 않겠죠?” 루쉰은 크게 웃으면서 이렇게 말했다고 한다. “상황이 이전보다 더욱 나쁩니다. 그들은 현재 국가를 관리하고 있어요.” 당시 국가를 장악하고 있던 국민당 신군벌이 또 다른 의미의 아큐라는 말이다. 다시 말하면 과거 황제의 노예였던 자들이 ‘혁명’을 통해 권력을 잡고 나서 백성들을 새롭게 노예화하고 있음을 비판한 것이다. 날품팔이 최하층 농민 일대기

|

|

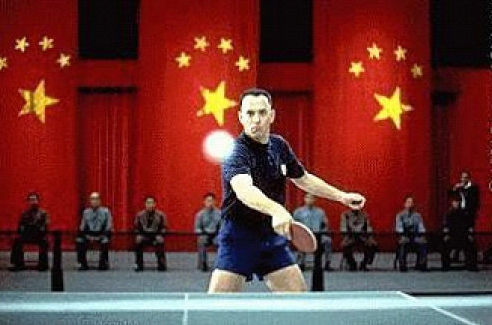

할리우드 영화 <포레스트 검프>는 미국식 아큐 이야기다. 머리를 쓰지 말고, 운명과 신의 은혜에 만사를 맡긴 채 착하게 살면 형통한다는 검프적 세계관은 옳을까? 사진은 영화에서 검프가 탁구시합을 하는 장면.

|

|

|

황희경/영산대 교수·중국철학

|

광고

기사공유하기