|

|

휴식을 취하면서 담소하고 있는 농민꿍들. 농민꿍이 1년에 천만명이나 증가해도 중국이 그런대로 안정된 상태로 유지되는 것은 그들이 불평등한 대접을 받더라도 차라리 도시로 나가는 것이 농촌의 농민으로 머무는 것보다는 낫다고 생각하기 때문이라고 한다.

|

변하는 중국, 변하지 않는 중국 ⑫

최근 우연한 기회를 통해 루쉐이(육학예)를 비롯한 중국의 여러 사회학자들을 만나 농민공(農民工) 문제에 관한 이야기를 나눌 수 있었다. 루쉐이는 중국 사회과학원 사회학연구소의 전 소장이었던 원로학자로, 사회학 이론과 농촌발전 이론 분야의 전문가다. 중국의 이른바 삼농(三農) 문제, 즉 농민의 고난, 농촌의 빈궁화, 농업의 위기 문제는 매우 심각하기 때문에 현재의 중국 지도부가 사회주의 신농촌건설을 국정의 주요 과제로 설정하고 있다는 소식은 알고 있었다. 그러나 농민공은 개념조차 생소했는데 이분들과의 만남을 통해 문제의 심각성을 새롭게 깨달을 수 있었다. 알고 보니 그들은 농민꿍이란 개념을 처음으로 제출한 분들이었다. “그대와 한 자리에서 이야기를 나누는 것이 십년 책 읽는 것보다 낫네(聽君一席話 勝讀十年書)”라는 중국의 말이 절로 생각나는 자리였다.

이농 막으려던 호적법이 족쇄로

중국은 지난 세기 1950년대 말에 발생한 3년 동안의 경제적 곤란 상황에서 야기된 식량부족 사태에 대응하기 위해 도시와 농촌의 호적을 달리하는 이원적 정책을 펼쳐왔다. 호적상의 신분을 농업과 비농업으로 나누어 농업인구의 비농업인구로의 전환을 엄격히 제한하였던 것이다. 그러나 80년대 중반 이후 경제체제 개혁이 도시로 확대되면서 도시의 2-3차 산업이 대폭 발전하였고 이에 따라 많은 노동력이 필요하게 되었다. 그리하여 농촌에서 도시로 “맹목적으로 유동하는(盲流)” 농민이 생겨나게 된다. 중국 인민대학 농업과 농촌발전학원 원장이며 삼농문제 전문가인 원톄쥔(溫鐵軍)에 따르면 이러한 농민공의 유동 문제는 1992년 도시에서 식량 배급표(粮票)를 없애버리는 조치를 단행한 이후 진정으로 출현하게 되었다고 한다. 이전에도 인구의 유동이 없었던 것은 아니지만 그 숫자가 적었다. 하지만 농민도 도시에 와서 일하고 번 돈으로 식품과 생활필수품을 살 수 있게 된 조처 덕분에 숫자는 크게 증가한다. 이렇게 해서 생겨난 농민꿍의 숫자가 당시에 이미 4천만 명이었다. 덩샤오핑의 남순강화 이후 중국의 경제는 쾌속 성장기에 진입, 농민꿍은 매년 1천만 명 정도 증가하여 2005년의 통계에 따르면 당시의 3배인 1억2천만 명에 달하고 있다고 한다.

|

|

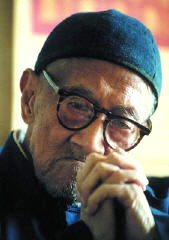

만년의 량수밍 모습.

|

호적 제약 때문에 임금 3분의 1밖에 못받아

도-농차별·노-농차별·육체노동의 차별 한몸에

세계적 가격경쟁력 뒤에는 농민공의 희생이 있다 이들의 평균 임금은 농민이라는 호적상의 제약 때문에 같은 일을 하고도 도시 노동자 임금의 3분의 1 내지 절반 수준이라고 한다. 중국 상품이 세계시장에서 가격 경쟁력이 있는 이면에는 이런 농민공의 희생이 있었던 것이다! 어느 나라나 산업화와 도시화의 과정에서 이와 유사한 문제가 발생하지만 다른 나라의 경우 그 인구가 적고 비교적 단기간의 현상에 불과했다면 중국의 경우는 오랜 기간에 걸쳐 많은 인구와 관련된 문제라는 점이 다르다고 할 수 있다. 넓은 의미에서 농민공은 농촌의 향진기업에서 일하는 “토지에서부터는 벗어났지만 고향으로부터 벗어나지 않은” 사람과 다른 도시로 나가 2-3차 산업에 종사하는 “토지와 고향 모두로부터 벗어난” 사람 모두를 포괄한다. 좁은 의미로는 철새와 같이 떠도는 후자만을 지칭하는데, 양자를 포괄하면 무려 2억이라는 어마어마한 인구에 달한다. 당연히 이들로 인해 여러 가지 사회문제가 파생되고 있다. 따라서 농민공의 문제는 중국이 마주한 여러 가지 사회문제 중에서도 정말 중대한 문제가 아닐 수 없다. 예를 들어 임시거주증이 없다는 이유로 구속 수감되었다가 구타당해 사망함으로써 인권과 호적제도 개선이라는 화두를 중국사회에 던진 광둥의 쑨즈깡 사건도 사실 농민꿍의 문제와 연관된 것이다.

농민공에 관한 대화를 나눈 이후에 관련 자료를 찾아 읽어보면서 생각나는 일이 두 가지가 있다. 하나는 식량 배급표에 관한 추억이다. 내가 처음 중국에 갔던 때가 마침 1992년이었는데 그 당시 주로 하던 일이 백문이 불여일견이라는 ‘신념’을 가지고 자전거를 타고 베이징 시내를 “싸돌아다니는” 일이었다. 하긴 백번 들어도 잘 들리지도 않았다. 사회주의의 추억 ‘식량 배급표’

|

|

식량배급표. 그밖에 기름표, 옷감표 등이 있었다.

|

|

|

황희경/영산대 교수·중국철학

|

광고

기사공유하기