|

|

최근 인기를 끄는 ‘인체의 세계’ 전시회(국내에서는 ‘인체의 신비전’)에 사용된 플라스티네이션 기술은 죽음과 함께 부패되어 사라졌을 몸에서 시간을 빼냄으로써 화려한 전시품으로 몸을 재탄생시켰다. 2005년 6월 서울 강남의 코엑스에서 열린 전시회에서 관람객들이 인체를 관람하고 있다. 탁기형 선임기자 khtak@hani.co.kr

|

[토요판/몸] 인체 수집의 역사 (상)

▶ 고대 아즈텍인들은 전쟁이 끝나면 포로를 산 채로 데리고 귀환했습니다. 포로들의 가치는 노동력이 아니라 살아 숨쉬는 심장에 있었습니다. 포로들은 제단 앞으로 끌려가 흑요석 칼날 앞에 심장이 도려내어질 운명이었지요. 신께 인간을 바치는 번제를 지낼 때까지 심장을 고동치게 하기 위해 산 몸이 필요했을 뿐입니다. 태고 이래 인간은 몸을 수집하고 전시했습니다. 그 역사를 두 번에 걸쳐 되짚어봅니다. 기이한 신체 전시한 ‘프리크 쇼’암덩어리·간 모은 무터박물관

두개골만 수집한 새뮤얼 모턴

인체는 볼거리 그 이상을 넘어

이데올로기로, 상품으로 피부 벗겨지고, 근육 드러나고

내장이 훤히 들여다보이는

날것 그대로 인간의 몸

부패돼 사라졌을 시신을

화려한 전시품으로 탄생시킨

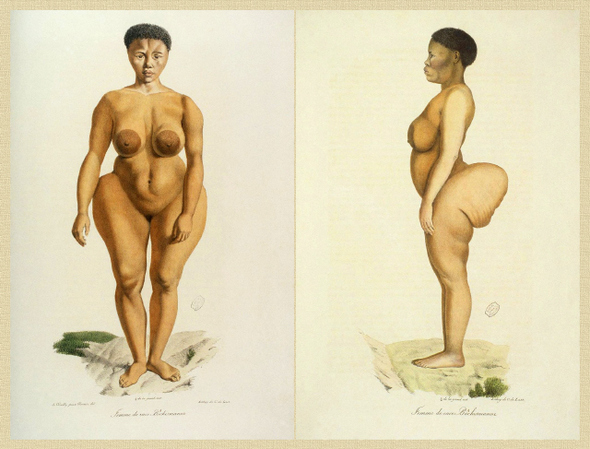

비밀은 ‘플라스티네이션’ 1998년 독일에서는 ‘인체의 세계’라는 제목의 전시회가 처음으로 대중들에게 선을 보였다. 이 전시회는 지금까지도 세계 수십개국에서 순회 전시가 개최될 정도로 큰 성공을 거두었다. 전시회의 대표적이고 유일한 전시물은 인간의 몸이었다. 피부가 벗겨지고, 근육이 드러나고, 내장이 훤히 들여다보이는 날것 그대로의 인간의 몸. 죽음과 함께 부패되어 사라졌을 몸에서 시간을 정지시켜 화려한 전시품으로 재탄생시킨 비밀은 ‘플라스티네이션’(plastination)이라는 기술이었다. 죽자마자 미라가 된 훌리아 파스트라나 사실 인간의 몸은 오랫동안 수집의 대상이었다. 수집의 목적은 시대에 따라서 조금씩 변했다. 인간의 몸을 수집하는 가장 오래된 이유는 인간의 몸 그 자체가 가진 노동력과 서비스를 얻기 위해서였다. 젊고 튼튼하고 아름다운 몸은 비싸게 팔렸고, 그렇지 못한 몸은 헐값에 넘겨졌다. 죽은 육체라고 해서 가치 없는 것만은 아니었다. 적군, 특히나 적장의 목은 같은 무게의 금과 맞먹는 전리품이었다. 문화권에 따라 수집 대상은 달라지기도 했다. 바다 건너 일본에는 ‘이총’이라는 무덤이 존재한다. 상대 진영의 희생자들에게서 베어낸 귀와 코를 묻어놓았다. 일본의 옛 수도였던 교토에는 약 12만6000명의 원혼이 묻힌 이총이 존재하는데, 이는 임진왜란 당시 왜의 칼날에 희생된 조선인들의 아픈 역사의 기록이다. 하지만 이 경우의 인체 수집은 상징적이고 주술적인 행위의 일부였을 뿐, 그 자체가 목적이 되지는 않았다. 무언가가 수집 대상이 되려면, 매우 진귀하거나 혹은 무언가 달라야 한다. 인간의 몸에도 그 원칙은 통용됐다. 서구에서는 최근까지도 변형된 신체를 가진 이들을 구경하는 ‘프리크 쇼’(Freak Show)는 매우 인기있는 오락거리였다. 인기가 있다는 것은 곧 돈이 된다는 뜻이었기에, 프리크 쇼의 기획자들은 말초적 호기심을 자극하기 위해 기이한 신체를 수집했다. 18세기 남아프리카 코이코이족의 여성 사라 바트만 역시 프리크 쇼를 위해 ‘수집됐다’. 그녀는 원래 이름보다는 ‘호텐토트의 비너스’(The Venus Hottentot)라는 별명으로 더 유명했다. 전통적으로 코이코이족 여성들은 매우 커다란 엉덩이와 소음순을 지녔는데, 그녀의 별명으로 불린 호텐토트란 네덜란드어로 ‘미개하다’는 뜻이다. 그녀는 매번 벌거벗겨진 채 무대 위에 세워졌고, ‘점잖은 신사’들은 알몸의 그녀를 ‘관람’했다. 인간적 자존심이나 여성성에 대한 보호는 그녀에게 먼 나라 이야기였다. 하나이면서 둘인 쌍둥이 챙과 잉 형제, ‘엘리펀트맨’ 조지프 메릭, ‘문어다리 여인’ 욱, ‘바닷가재 소년’ 그레이디 스타일스, ‘원숭이 인간’ 훌리아 파스트라나 등은 프리크 쇼의 인기있는 구경거리였다. 현대과학의 용어로는 결합쌍둥이, 신경섬유종증, 기형종, 수지결손증후군, 선천성 다모증 등의 선천적인 이상으로 설명될 수 있는 증상을 지녔던 이들은 자신들의 바람과는 상관없이 타인의 노골적인 시선을 참아야 하는 전시물로서 운명을 받아들여야만 했다. 그들에게는 죽음조차 안식이 되지 못했다. 훌리아 파스트라나의 경우, 전시회 일정 중에 갑자기 사망하자 주인은 그녀의 시신으로 즉시 미라를 만들어 나머지 공연 일정을 소화했다. 그녀의 미라는 프리크 쇼를 개최하는 상인들 사이에서 인기리에 거래됐고, 사망 후 150여년이 지나서야 간신히 고향으로 돌아갈 수 있었다고 한다. 프리크 쇼가 사람들의 호기심을 자극하고 근거 없는 우월감을 고취시키던 시절에도 살아 있는 인간의 몸 전체가 아니라 인간의 일부를 수집하는 행위는 있었다. 르네상스 시대에는 ‘경이의 방’(cabinets of curiosities)을 가지는 것이 유행이었다. 당시의 호사가들은 종류와 대상을 가리지 않고 온갖 진귀하고 희귀한 것들을 닥치는 대로 모아서 방에 그득 채워넣고 뿌듯해하곤 했는데, 종종 인간의 몸 혹은 뼈나 문신한 피부 같은 신체의 일부도 그 기묘한 수집 대상에 포함되곤 했다. 처음에는 호사가들의 취미 수준이었던 인체 수집은 근대 과학이 태동하기 시작하면서, 과학의 비호 아래 정당성을 보장받기에 이른다. 이러한 특성이 잘 반영된 곳이 무터박물관(Mutter Museum)이다. 미국 필라델피아 의대 내부에 위치한 무터박물관은 19세기 미국의 의사였던 토머스 무터가 기증한 물품으로 설립됐다. 무터는 초보 의사들의 수련을 위한 ‘병리학적 표본을 수집한다’는 목적 아래 인간의 몸에서 유래된 표본들을 수집했고, 이를 바탕으로 정교한 밀랍 모형을 만들기도 했다. 하지만 현재 무터박물관은 의학박물관이라기보다는 미국 대통령이었던 클리블랜드의 경구개에서 떼어낸 암 덩어리나 챙과 잉 형제의 결합된 간 등 기괴하고 끔찍한 전시물들로 가득 찬 ‘호러 박물관’으로 유명하다.

|

|

남아프리카 코이코이 부족의 여성 사라 바트만은 19세기 초 유럽의 주요 도시에서 ‘호텐토트의 비너스’라는 이름으로 전시됐다. 위키피디아 코먼스

|

기사공유하기