|

[토요판/연애]국제 동거커플의 고민

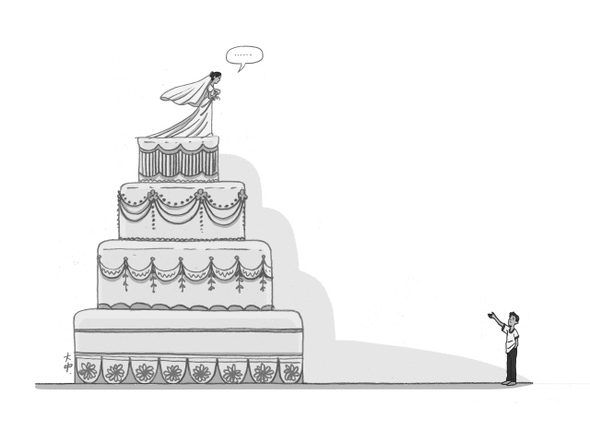

▶ 이분이 독일로 떠난 뒤 안부를 묻는 말에는 꼭 “한국에는 온다니?”가 따라붙었습니다. 결혼해서 독일에 계속 살 것인지를 묻는 질문이었습니다. 비혼 남녀에게 사람들의 가장 큰 관심사는 바로 결혼이죠. 그래서 이분도 갈팡질팡합니다. 지금 행복하니 그대로 있어도 좋은 건지, 딴딴따다 결혼식을 꼭 해야 하는 건지. 4년째 연애중인 독일인흰머리는 우후죽순 느는데

아직 결혼하잔 말이 없다

“살아보면 어떨지 어떻게 알아”

일단 같이 살아보기로 했다 독신남, 이혼남, 동거커플…

그의 빌라에 사는 9가구 중

‘정상 가족’은 고작 한 가구

지금 행복하면 됐지 싶다가도

편하게 자는 그가 밉상이다 나는 내가 다를 줄 알았다. 프러포즈 이벤트 받았다는 친구들 이야기에도 심드렁했다. 레스토랑을 빌려 촛불로 길을 만들었다는 둥 풍선 몇십개를 띄웠다는 둥 이야기를 들을 때마다 솔직히 ‘아주 힘이 남아돌고 돈이 튀는구나’ 그러고 말았다. 그런데 어쩌다 만나게 된 독일인 ㅂ과의 갈팡질팡 연애가 4년째 접어들자 은근히 불안한 기운이 엄습했다. 흰머리는 우후죽순 늘어나는데 이 남자는 대체 결혼하자는 말이 없는 거다. 내 인생, 남 속도 따라잡느라 매연 뿜지 말고 내 속도로 가리라 다짐했건만, 현실 앞에 다짐이란 건 한줌 거리도 안 됐다. 친구들이나 가족들과 이야기를 하고 나면 되레 불안이 커졌다. 뭔가 내가 문제가 있는 연애를 하는 기분이 드는 거다. 사랑한다면 왜 결혼하고 싶지 않은 거지? 정말 날 사랑하기는 하는 걸까? 이런 불안 탓에 멀쩡한 연애를 실험대에 올려놓고 초음파 촬영하기 시작했다. 보챌수록 기분이 더러워지는 거다. 매달릴수록 지는 게임이다. 그걸 알면서도 국제전화로 그를 심문하는 횟수가 늘어갔다. “너는 대체 왜 나랑 결혼하자고 안 하냐.” “갑자기 왜 그래. 무슨 문제 있냐.” “사실이 그렇잖아.” 목소리에 이빨 돋기 시작했다. 그가 슬금슬금 꼬리를 내리며 설명조로 나왔다. “근데 우린 휴가기간에만 만나왔잖아. 실제로 살아보면 어떨지 어떻게 알아.” “그러니까 살아보고 싫으면 도망가겠다 그런 거야 지금? 나 시험해보겠다 이거야? 내가 너랑 결혼하려면 그 시험 꼭 패스해야 되냐?” 국제전화선이라도 물어뜯을 기세로 달려들었다. “그런 게 아니라, 네가 날 싫어하게 될 수도 있잖아.” 생떼는 생떼를 불러 한동안 주말 국제전화는 그렇게 눈물바다와 내 고성으로 끝나곤 했다. 사실 논리로만 따지자면 그의 말이 일리가 있다. 그런데 어디 사람 몸에 머리만 달렸나. 가슴이 그 논리를 받아들이지 못하는 거다. 사회적으로 승인받고 싶었던 거다. 딴따따따 같이 걸어 들어가 ‘나도 이렇게 사랑받는 여자라우’라고 세상에 대고 자랑하고 싶었던 거다. 내 연애를 남의 눈에 맞춰 그렇게 재고 있다 보니 가끔 농담으로 던지는 말 ‘그러니 결혼을 못하지’ 따위가 저 깊은 곳 열등감과 화학반응을 일으켜 분노의 돌풍을 몰고 오곤 했다. 그 돌풍은 국제전화 폭격기를 타고 독일 상공을 날았다. 내 숱한 공격에도 불구하고 결국은 그가 이겼다. 지난해 8월, 일단 1년 살아보기로 했다. 독일에 와보니 그가 이해되기도 한다. 일단 그가 살고 있는 빌라 구성원만 봐도 그렇다. 한국식 ‘정상 가족’이란 게 9가구 중 1가구다. 맨 아래층 남자 홀가, 40대 중반으로 추정되는 완벽주의자 독신남이다. 손톱도 얼마나 바짝 자르는지 내 손가락이 다 아파올 지경이다. 이 남자는 1960년대에서 튀어나온 완벽주부처럼 집안에 먼지 한 톨 용납하지 않는다. 한쪽 벽은 팝아트풍 오드리 헵번으로 장식해놓고 일본 요리에 심취해 회도 혼자 뜰 경지에 올랐다. 홀가와 짝꿍인 그 위층 남자 토마스, 50대로 추정되는 그도 혼자 산다. 1년 동거하다 결혼했는데 1년 만에 파경을 맞았다. 결혼생활 막바지에는 참 추접스런 부부싸움이 잦았다고 한다. 예를 들면 부인한테는 클레라는 개가 있었는데 그 개에게 정이 담뿍 든 토마스에게 고통을 주기 위해 부인은 클레 접촉 금지령을 내렸다. 토마스는 클레와 같은 공간에 머물면서도 클레를 쓰다듬지 못하는 형벌에 괴로워했다. 아직도 이웃들은 만나면 그런다. “참 개는 괜찮은 개였어.” 그 옆집에는 콜롬비아인 후안과 발레리가 산다. 후안은 독일에 사는 콜롬비아인 부인과 두 자녀가 있지만 발레리와 동거한 지 10년째다. 두 자녀도 발레리랑 친해서 여기저기 여행도 같이 다닌다. 그 아래층은 50대 동거 커플이 사는 집이다. 앞집은 미스터리 40대 남자 마르크 집인데, 드나드는 여자가 수시로 바뀐다. 이 빌라의 유일한 ‘정상가족’ 안드레아스와 다니엘라도 5년 동거했는데 아들 다비드가 올해 초 태어나면서 시청에 가 결혼했다. 그렇게 살면서 생일이면 이웃들끼리 우르르우르르 몰려다닌다. 동거가 결혼보다 흔한 이 빌라 사람들과는 달리 여기서 만난 무슬림 친구 하닌은 결혼할 사람하고만 연애하겠단다. 요르단에서 온 그는 사람들 불러 요리해 주는 게 취미인 마음 따뜻한 여자인데 예쁜 몸매를 감추려고 기를 쓴다. 사실 하닌의 연애관이 이해가 안 됐다. 연애를 안 하면 어떻게 결혼할 상대를 찾느냐 말이다. 내가 그 몸매를 가졌다면 이 한세상 신바람 나게 한번 살아볼 텐데 아쉽다는 생각이 들면서 동시에 어쩌면 ㅂ도 내 결혼타령이 황당했을 수 있겠구나 이해가 되는 거다. 무엇보다, 어느 순간 결혼할래 말래 밀당이 되레 현재의 행복을 방해하는 쓸데없는 체력낭비라는 생각이 들었다. 결혼은 대체 왜 하나? 행복하려고 하는 거 아닌가. 지금 행복하다면 뭐가 더 필요한가? 그러다가도 서울에서 전화가 오면 다시 갈팡질팡 모드로 전환될 때가 많다. 엄마는 주변사람들한테 내가 동거하고 있다고 말하기 민망하다고 했다. 그럴 때면 아무 잘못 없는 엄마한테 괜히 쏘아붙이게 된다. “그러면 그냥 결혼했다 그래.” “그러다 나중에 헤어지면 뭐라 그러냐.” “아 그럼 이혼했다 그러면 되지.” 엄마한테 그렇게 말해놓고도 그런 날 밤엔 편하게 자는 그가 밉상이다. 왜 나만 독일 동거문화를 이해하려고 노력하고 자기는 한국 결혼문화 못 본 척하냔 말이다. 자고 있는 사람을 쿡쿡 찌르며 해코지를 한다. “너 나랑 결혼할 거야 말 거야. 빨리 대답해.” 돌아오는 건 코 고는 소리뿐이다. 내 속이야 복작거리건 말건 아주 숙면중이다. 그 등짝을 한동안 괜히 노려보다 보면 또 이런 생각도 든다. 그래, 뭘 그렇게 복잡하게 사나. 머리도 안 좋은데, 지금 행복하다면 못 먹어도 ‘고’다. 국제 동거녀

기사공유하기