|

|

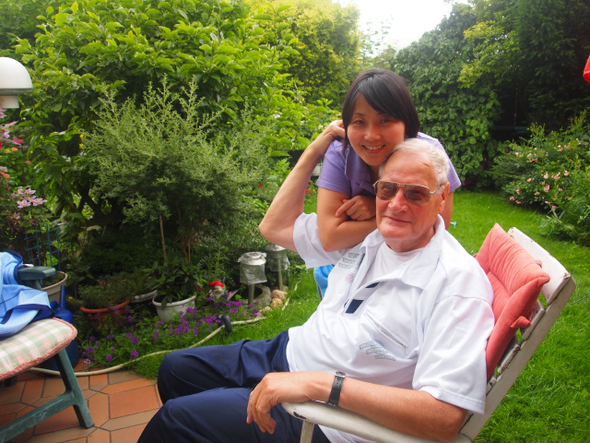

김소민 제공

|

[매거진 esc] 김소민의 타향살이

“그냥 놔두면 될 걸 왜 전기를 써.” 우란다와가 헤어드라이어를 들고선 알프레트에게 쏘아붙였다. “너무 오래 걸리잖아.” 알프레트가 구시렁댄다. 이번엔 냉장고 청소다. 냉동실에 덕지덕지 붙은 얼음덩어리들을 어떻게 뗄 것인가를 놓고 32살 몽골 여자와 85살 독일 남자 신경전이 붙었다. 결과는 자명하다. 냉동실이 침을 질질 흘릴 때쯤, 알프레트가 걸음 보조기구를 끌며 슬그머니 다가와 이렇게 말하게 될 거란 걸 만날 알프레트만 까먹는다. “생각해보니 네 말이 맞아.” 대학원생 우란다와는 땡전 한푼 안 내고 알프레트 집에 산다. 5년째다. 2층은 통째로 그의 공간이다. 계약 조건 없다. 가사도우미도, 간병인도 아니다. 집안일, 내키면 하고 말면 마는 거다. 일어나고플 때 일어나고 먹고 싶을 때 먹는다. 1층은 대충 알프레트가 치운다. 밥은 근처 식당에 대놓고 먹는다. 손바닥 정원에 물 주기도 할아버지 몫이다. 우란다와 엄마, 동생도 시도 때도 없이 몽골에서 날아와 짐을 푸니 집은 명의만 알프레트 거다. 우란다와와 엄마 그리고 알프레트는 찌뿌드드한 날이면 셋이 사우나 간다. 관계가 희한하다. 둘의 동거는 이렇게 시작됐다. 우란다와는 입주 보모로 6년 전 독일에 왔다. 말 안 통하는 사람들과 한집에 사는 게 추웠다. 맞벌이 부모가 돌아오면 가족들 오붓한 분위기 깰까 동네를 하염없이 맴돌다 돌아갔다. 그 아기 엄마의 삼촌이 알프레트다. 조카 집에 오는 날이면, 알프레트와 그때만 해도 살아있던 그의 부인, 하물며 그 집 개까지 우란다와를 살갑게 대해줬다. 말 붙여주고 우란다와의 더듬거리는 독어를 끝까지 들어줬다. 계약이 끝난 뒤 친구 방에 얹혀 지내던 우란다와에게 그냥 공으로 들어와 살라고 먼저 말해준 것도 이 부부였다. 우란다와는 알프레트의 5년을 시시콜콜 안다. 그의 부인이 치매에 걸린 뒤 밤이면 온 집을 헤매고 다녔던 것, 그러다 층계에서 굴러떨어져 팔이 부러지는 바람에 알프레트가 밥을 떠먹여야 했던 것, 부인의 장례식, 개가 싸늘하게 잠든 날, 우란다와가 그 곁에 있었다. 심장이 약한 알프레트가 쓰러져 병원에 입원했을 때 죽을 끓여 나르며 잔소리를 해댄 것도 우란다와였다. 알프레트가 좋아하는 텔레비전 프로, 동네 퀴즈 모임 일정을 꿰고 있는 건 가뭄에 콩 나듯 오는 친딸이 아니라 우란다와다. 아시아 젊은 여자와 늙은 유럽 남자의 동거, 게다가 한달에 연금이 300만원씩 들어오는 이 남자, 여자에게 때때로 용돈도 쥐여준다. 남 일 웬만하면 참견 않는 독일인 가운데도 오지랖은 있어 어떤 이는 대놓고 우란다와에게 “너 타이에서 왔냐”고 물었다. 이때 그 질문자 뇌 속 타이의 관련 검색어는 섹스 관광 정도 되겠다. 그러거나 말거나 우란다와는 여행길엔 그 지역 초콜릿 가게에서 남자친구 선물과 함께 알프레트 몫을 챙긴다.

|

|

김소민 <한겨레> 편집부

|

기사공유하기